Момент исследования

Место забора пробы

Концентрация аммиака в мг/л

„на хо- после

обычной

лодно" работы

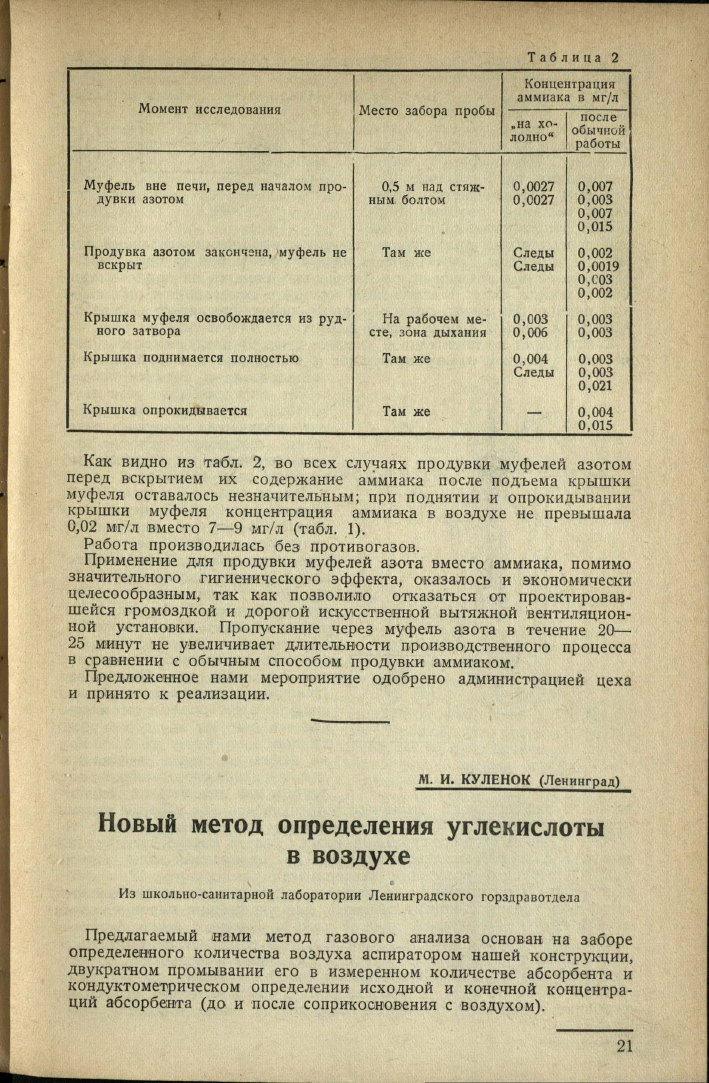

Муфель вне печи, перед началом продувки азотом 0,5 м над стяжным болтом 0,0027 0,0027 0,007 0,003 0,007 0,015

Продувка азотом закончена, муфель не вскрыт Там же Следы Следы 0,002 0,0019 0,С03 0,002

Крышка муфеля освобождается из рудного затвора На рабочем месте, зона дыхания 0,003 0,006 0,003 0,003

Крышка поднимается полностью Там же 0,004 Следы 0,003 0,003 0,021

Крышка опрокидывается Там же — 0,004 0,015

Как видно из табл. 2, во всех случаях продувки муфелей азотом перед вскрытием их содержание аммиака после подъема крышки муфеля оставалось незначительным; при поднятии и опрокидывании крышки муфеля концентрация аммиака в воздухе не превышала 0,02 мг/л вместо 7—9 мг/л (табл. 1).

Работа производилась без противогазов.

Применение для продувки муфелей азота вместо аммиака, помимо значительного гигиенического эффекта, оказалось и экономически целесообразным, так как позволило отказаться от проектировавшейся громоздкой и дорогой искусственной вытяжной вентиляционной установки. Пропускание через муфель азота в течение 20— 25 минут не увеличивает длительности производственного процесса в сравнении с обычным способом продувки аммиаком.

Предложенное нами мероприятие одобрено администрацией цеха и принято к реализации.

М. И. КУЛЕНОК (Ленинград)

Новый метод определения углекислоты

в воздухе

Из школьно-санитарной лаборатории Ленинградского горздравотдела

Предлагаемый нами метод газового анализа основан на заборе определенного количества воздуха аспиратором нашей конструкции, двукратном промывании его в измеренном количестве абсорбента и кондуктометрическом определении исходной и конечной концентраций абсорбента (до и после соприкосновения с воздухом).

Для пропускания через поглотитель исследуемого воздуха и учета его количества предлагается насос двойного действия компрессорного типа (рис. 1). Он состоит из цилиндра, поршня с тремя металлическими кольцами, штока, рукоятки и доневого устройства, состоящего из двух труб с клапанами. Равномерный забор одинаковых проб воздуха (по 100 см3) обеспечивается кольцевой системой поршня, тщательно отшлифованной, внутренней поверхностью цилиндра и хорошо пригнанными клапанами доневого устройства. Доневая часть представляет собой трубку, разветвляющуюся под прямым углом. Ветвь, находящаяся на продолжении оси цилиндра, имеет всасывающий клапан и работает при выдвижении поршня. На ветви, расположенной перпендикулярно к первой, находится клапан, выпускающий воздух при задвигании поршня.

Конструкция поглотительной склянки (рис. 2) предусматривает измерение удельной электропроводности абсорбента в любой момент

исследования и полноту поглощения определяемого газа двукратным прохождением заданного количества воздуха в виде серии сплошных цепочек пузырьков через достаточный по толщине слой абсорбента.

Правое колено I склянки / в нижней части имеет цилиндрическую форму с внутренним диаметром в 4 см. Далее на высоте 9 см цилиндр приобретает шарообразное расширение 2 с внутренним диаметром 5 см. Резиновая пробка А является опорой для клеммы О и стеклянных трубочек а, несущих в себе платиновые проволочки, соединенные с электродами. Электроды сделаны в виде квадратов из платины е с площадью 1 см2 и находятся один от другого на расстоянии 1 см. Кроме того, проб-кй имеет отверстие, необходимое для наполнения склянки раствором или для вставки термометра. В расширение Ь впаяна разветвляющаяся под прямым углом трубка 5 с выходами В и С и тройниковым притертым краном.

На наружной стороне суженной части / колена напаян, стеклянный кожух К с двумя выводными трубками для циркуляции воды, нагретой до требуемой условиями эксперимента температуры. Удобство выполнения этой операции достигается надеванием на колено металлического кольца с приспособлением для укрепления воронки, связанной каучуком с нижней трубкой кожуха. Колено / внизу переходит в узкую трубку того же диаметра, что и следующее колено II. Этот переход перегорожен пористой стеклянной пластинкой Шотта. Левое колено склянки II представляет собой стеклянную трубку диаметром 0,5 см на всем ее протяжении. С одной стороны колено II свободно соединяется с коленом I, ас другой, ближе к выходу, раз-

Рис. 2

ветвляется под прямым углом. Выводные трубки D и Е снабжены тройниковым притертым краном.

Для определения электропроводности растворов была использована готовая схема ЦНИЛКИП (модель 1937 г.); модель (рис. 3) питается переменным током от осветительной сети напряжения 120 V, понижаемым трансформатором до 10 V. Мостик позволяет измерять сопротивления от 16 до 55 713 ом, что при емкости К—0,325 соответствует величинам электропроводности от 0,0203125 до 0,0000058 обр. ом. Сопротивление составлено рядом катушек в 30, 100, 1000, 3 000, 3 000, 10 000 и 30 000 ом. Включение катушек в цепь осуществляется соответствующим повертыванием рукоятки. Для портативности проволочное сопротивление закреплено на эбонитовом диске (вместо линейки) и изготовлено из константановой проволоки сечением 0,3 мм, спиралеобразно навитой на каркас. Расположение частей, составляющих мостик, показано на рис. 4.

К прибору отдельно приложен стрелочный нульгальванометр с точностью Io = 0,2 . 10~6 А, изготовленный физическим институтом Ленинградского университета.

В качестве абсорбента был выбран п/100 раствор NaOH. vlSv

Степень нейтрализации NaOH в СопротаИление / \ результате взаимодействия с СОг пропорциональна уменьшению электропроводности раствора NaOH (с учетом разности между электропроводностями NaOH и Na2C03). Отступление от данной пропорциональности наблюдается при разности в степенях диссоциации NaOH и Na2C03, увеличивающейся с возрастанием концентрации растворов, так как степень диссоциации Na2COs уменьшается быстрее, чем в NaOH, при увеличении концентрации растворов.

Для растворов слабее п/10 прогибание кривой, выражающей зависимость электропроводности раствора NaOH от степени ее нейтрализации СОг, едва заметно, и линия, характеризующая эту зависимость, почти прямая; только начиная с п/10 растворов и более крепких, это прогибание делается вполне ощутимо. Изложенное наглядно иллюстрируется кривой на рис. 5, заимствованной из работ Пронина !. При изготовлении абсорбента лучше делать раствор NaOH более крепким (порядка 50%) с последующим разведением до нужной концентрации. Вода для раствора берется свежая, дважды перегнанная. Добиваться абсолютной точности раствора не требуется, так как погрешность компенсируется при окончательном расчете, с учетом точного определения исходной электропроводности.

Измерение мостиком Уитстона производится следующим образом. К клеммам Эл (рис. 4) присоединяют поглотительную склянку с абсорбентом. Мостик включают в осветительную сеть приложенными к нему проводами. Переключатель П поворачивают по часовой стрелке до отказа, вращают переключатель сопротивлений К до того положения, когда стрелка гальванометра Г покажет наименьшее отклонение от нулевой точки, отыскивают и записывают сопротивление R, наиболее близкое сопротивлению испытуемцго электролита. Далее переключатель П поворачивают против часовой стрелки до отказа, вращают ручку Д до тех пор, пока стрелка гальванометра

1 Ленинградский институт охраны труда.

Сосуда (склянка)

Трансформатор

ЛШМ^

Рис. 3

не станет на нуль, и записывают отсчет по диску 5. На этом работы по измерению заканчиваются, и ток выключается специальным переключателем. На одно измерение требуется не более 1—2 минут.

Методика определения углекислоты в воздухе (рис. 2 и 6) заключается в следующем.

1. До производства исследования поглотительная склянка наполняется титрованным раствором №ОН с проверенной электропровод-

Рис. 4

100

80

60

40

20

ностью. Предварительно склянка очищается от углекислоты пропусканием воздуха при помощи аспиратора. После этого все выходные отверстия склянки закрываются. Данная операция производится на дому или в лаборатории.

2. Установив аппаратуру на месте исследований, еще раз проверяют электропроводность раствора.

3. Соединяют трубку С склянки с всасывающей трубкой аспиратора, а И—с нагнетательной.

4. Производят промывание исследуемого воздуха в поглотителе рядом операций, каждая из которых выполняется в два приема.

Первый прием (рис. 2) за-0.003 40/0 ао/г 0.0/4 0.0/0 0.0/3 0.020 0.022 ключается в следующем.

Рис. 5 Открывают краном отвер-

стия трубок С и Е (отверстия В и D закрыты) и медленно выдвигают поршень аспиратора. При этом благодаря создавшемуся в цилиндре насоса вакууму исследуемый воздух поступает в склянку через трубку Е, промывается в поглотителе и далее через трубку С поступает в цилиндр аспиратора.

При втором приеме (рис. 2) закрывают ранее открытые отверстия трубок С и Е и открывают трубки В и £>■ Медленным движением рычага в обратную сторону задвигают поршень, и воздух, наполняющий цилиндр насоса, выходит через нагнетательное отверстие, вторично входит в склянку через трубку О, вновь промывается в поглотителе и выходит в отверстие В.

Двукратное пропускание воздуха обеспечивает полноту поглощения в абсорбенте интересующего нас компонента. При этом происходит реакция 2КаСН +.' СО-2 гЬ, НгО = Ь'агСОз „-Ь 2Н2О. Описанные

О

N 1111 ____ /Трямая точек На ОН гл, и„. т.

- > V] ___& мирит иц киз "яая кр1 /бая

- >

-

1 1 | \

операции продолжают до тех пор, пока через поглотитель не пройдет по крайней мере 1 л воздуха. С возрастанием объема промываемого воздуха точность исследования повышается.

5. Вторично измеряется удельная электропроводность абсорбента. Величина проводимости в этом случае будет отличаться от первоначальной, так как титр абсорбента уменьшился за счет углекислоты.

6. По разности удельных проводимостей рассчитывают результат анализа, т. е. определяют количество СОг в воздухе при помощи специальной кривой.

Рис. 6

Для определения цены деления диска по углекислоте и исследования точности методики были поставлены специальные опыты по измерению электропроводности эквивалентных растворов №СН и ИагСОз. Опыты ставились как над отдельными растворами, так и смесью их в различных процентных отношениях.

Предполагалось, что ИаОН при полном отсутствии ЫагСОз является как бы раствором, еще не вступившим в реакцию с СОг, а со 100% замещением ЫагСОз — раствором, как бы полностью нейтрализованным СОг. Это понятно из уравнения

2ЫаОН +С02 = №2С08 + Н20.3

Промежуточные соотношения (25, 50 и 75%) как бы указывают на частичную нейтрализацию ХаОН углекислотой и служат в дальнейшем для построения кривой, по которой подсчитывались результаты анализа. Для п)/100 растворов получены следующие данные:

1. Сопротивление 50 см3 п/100 №аОН, измеренное в поглотительной склянке-ячейке, соответствовало 550 делениям шкалы диска при добавочном /*?= 100 ом.

2. Эквивалентный раствор КагСОз (100%) в тех же условиях требовал 370 делений диска при том же добавочном сопротивлении (Я = 100 ом).

Таким образом, разность в делениях диска, соответствующая как бы полной нейтрализации 50 см3 п/100 1*аОН, составляет 530—370 = =160 делений.

Нейтрализация достигается при реакции с количеством СОг, соответствующим 0,01 X 22 X 50 X 0,509 = 5,6 мл СОг. Здесь 0,01 —

-=0,061 мл С02.

нормальность раствора, 22 — грамм-эквивалент СОг, 50 — количество раствора NaOH в см3, 0,509 — коэфициент для перевода мг |СОг в см3. Следовательно, цена деления диска по СОг равна

—7У7- =0,035 мл С02. 160 ' 2

Так как точность отсчетов на диске находится в пределах 1 деления, число 0,035 мл СО2 является мерилом точности анализа при данных растворах.

Для !п/200 растворов, взятых опять-таки в количестве 50 см3, получены отсчеты на диске 530 (для NaOH) и 690 (для Na2COs), разность в делениях остается той же, что в предыдущем случае: 690 — 530 = 160, но цена деления будет иной, потому что увеличилась концентрация растворов, т. е.

0,02 • 22 • 50 • 0,509 160

Подобная зависимость неизменна и для растворов других нормаль-ностей.

На основании изложенного устанавливается следующая закономерность: при неизменном количестве раствора с увеличением его нормальности соответственно возрастает цена деления диска по СОг, и наоборот, с уменьшением нормальности соответственно снижается цена деления на диске. Отсюда вытекает практический вывод: более слабые растворы повышают точность анализа.

Опытами установлено, что при изменении количества раствора в поглотительной склянке-ячейке и неизменной его концентрации значение емкости К мало изменится и может считаться постоянным. При этом разность в делениях диска (для NaOH и ЖагСОз) практически остается неизменной (160), количество же углекислоты, необходимой для полной нейтрализации NaOH, будет всякий раз меняться в зависимости от количества абсорбента, участвующего в измерении.

Цена деления диска при этом будет соответственно изменяться. В следующей таблице показано такое изменение для п/100 растворов.

Количество раствора в склянке (попеременно NaOH и Na2C03) в см3 Емкость склянки в л Разность в делениях барабана при измерении NaOH (100%) и Na2C03 (100%) Количество С02, необходимое для полной нейтрализации NaOH, в мл Цена деления диска по С02 в мл

100 0,175 160 11,198 0,0690

75 0,175 160 8,907 0,0550

50 0,175 160 5,599 0,0350

25 0,175 160 2,799 0,0175

Таблица наглядно показывает понижение цены деления диска по СОг в зависимости от уменьшения количества раствора, взятого в склянку. Иначе говоря, такое уменьшение увеличивает точность анализа.

На этом основании экспериментатор может вариировать количество и концентрацию абсорбента при заполнении склянки в зависимости от заданной точности анализа.

Для получения при анализе точности порядка 0,001°/оо рекомендуется ввести в склянку 50 см3 п/2 000 раствора КаОН и через дан-

зшй поглотитель пропускать до 1 л исследуемого воздуха. Точность анализа определяется из цены деления диска и составляет

0,02 • 22 • 0,509 • 50 п ппдо „ —-г—-= 0,0069 мл СО,.

160 2

Максимальное количество СОг, способное вступить в реакцию с 50 см3 NaOH до полной его нейтрализации, равно 0,02 • 22 • 0,509 = 1,119 мл С02.

Если принять, что в воздухе жилища в среднем содержится 1%о углекислоты, то взятое количество абсорбента позволяет произвести не больше одного исследования.

Очевидно, в данном случае необходима осторожность при аспирации, чтобы не пропускать через поглотитель лишнего воздуха после наступления нейтрализации. Для этого рекомендуется измерять электропроводность через каждые 300 см3 пропущенного воздуха.

Данный вариант можно успешно использовать для количественного определения окиси углерода (СО) в воздухе; при аспирации воздух до поступления в поглотительную склянку должен пройти через систему, освобождающую его от СОг и окисляющую СО в СОг. За счет СО, как правило, получится очень немного углекислоты (норма 0,02 мг/л), поэтому возможно производство до 20 таких исследований без обновления абсорбента и пропускания через него всякий раз 5 л воздуха.

Для получения точности анализа порядка 0,01%о склянка заполняется 50 см8 п/5000 раствора NaOH и через поглотитель пропускается 1 л исследуемого воздуха. Точность анализа, как и раньше, определяется из цены деления диска:

0,005 ■ 50 • 0,509 ■ 22 ПП1„ __ -щ-= 0,0137 мл С02.

Максимальное количество СОг, способное нейтрализовать забранный абсорбент, равно

0,005 • 50 • 0,509 • 22 = 2,199 мл СО.,.

При той же средней норме СОг (1%о) в воздухе жилища можно рассчитывать произвести 2 исследования на каждую зарядку склянки.

Для обычных анализов (с точностью до 0,06%) склянка наполняется 50 см3 n/200 NaOH и в результате аспирации пропускается через поглотитель не менее 1 л исследуемого воздуха. В соответствии с ценой диска точность исследования получается из расчета 0,02 • 50 • 22 ■ 0,509

160

= 0,069 мл СО,.

Взятое количество абсорбента будет полностью нейтрализовано при реакции с 0,02 X50X 22 X 0,509=11,198 мл СОг. Это позволяет произвести без обновления раствора до 10 анализов на СОг.

Расчет анализа возможен по кривой, построенной на основании экспериментально полученных значений электропроводности для растворов N304 и ЫагСОз, как взятых в отдельности, так и смешанных один с другим в определенном процентном отношении (0, 25; 50, 75, 100%). При этом количество раствора неизменно должно равняться 50 см3. На оси абсцисс в выбранном масштабе откладываются значения удельных электропроводностей, соответствующих различным содержаниям в 50 см3 раствора №аОН и ЫагСОз, на оси ординат — соответствующие значения СОг в мл, как бы определившие данную зависимость в содержании №аОН и ЫагСОз. Из полученных точек восстанавливаются перпендикуляры, пересечение которых образует точки, по которым строится кривая.

Исходные вещества, употребляемые для изготовления необходимых при экспериментах растворов, должны быть в возможно большей степени свободны от посторонних примесей. Высокие требования следует предъявлять и к воде, вводимой в растворы.

Расчет анализов производится на основании двух значений удельных электропроводностей, измеренных до и после аспирации.

1. На оси абсцисс берут значение исходной электропроводности и находят соответствующую ей точку на кривой и оси ординат. Численное значение последней говорит о нулевом уровне СОг в мл.

2. Точно таким же образом по второму значению электропроводности находят на оси ординат новый уровень СОг.

3. Разность между уровнями показывает количество СОг, присоединенного абсорбентом в результате аспирации. Это значение СОг и распространяется на количество воздуха, участвующего в аспирации, предварительно приведенного к нормальному состоянию.

4. Тот же результат анализа можно получить умножением разности в делениях диска (до и после абсорбции) на цену деления по СОг, нужно только иметь в виду нормальность взятого для работы абсорбента.

Размеры газоанализатора 30X20X20 см, вес — 2 кг.

Д. И. ХОРОШАНСКАЯ (Одесса)

Исследование микрофлоры воздуха Одессы

Из кафедры экспериментальной гигиены (зав.—проф. Костямин) Одесского медицинского института

Одесса — курорт всесоюзного значения, поэтому изучение степени чистоты ее воздуха является вопросом весьма актуальным. Кроме того, данные о распределении микрофлоры в воздухе Одессы могут явиться ценным материалом при перепланировке и районировании города.

Воздух свободной атмосферы патогенных микроорганизмов не содержит. В основном микрофлора его состоит из сапрофитов, которые сами по себе, конечно, безвредны и являются лишь показателем степени загрязнения атмосферы. Микроорганизмы носятся в воздухе не сами по себе, а перемещаются с пылевыми частицами; так, в 1 г пыли, по литературным данным, находится свыше 1 млн. микроорганизмов. Поэтому понятно, что количество бактерий в воздухе связано с характером замощения улиц, распределением жилых и промышленных районов, интенсивностью уличного движения и санитарным состоянием улиц. Например, по данным Харьковского института коммунальной гигиены, в воздухе Харькова обнаружено в среднем 350—157 тысяч бактерий в 1 м3, причем больше всего их оказалось в воздухе загрязненных улиц летом и меньше всего— в воздухе сравнительно чистых улиц в зимне-весенний период.

Кафедра экспериментальной гигиены Одесского медицинского института занялась изучением воздуха Одессы. Полученные при этом материалы публикуются в настоящей статье.

Территория города находится на западном берегу Одесского залива, на возвышенности, обрывающейся почти у самой береговой полосы. Процесс развития города как крупного портового центра, береговая линия и особый рельеф местности, изрезанной балками, ведущими к морю, обусловили планировку Одессы.

CC BY

CC BY 15

15