Е.Р. Гусева

СЕВЕРНОРУССКИЕ ПАРТИКУЛЯРНЫЕ СОЮЗЫ

В работе рассматриваются особенности функционирования партикулярных союзов в севернорусских говорах. Настоящее исследование показывает генетические связи союзов, семантическую динамику и стилистическую дифференциацию этих грамматических средств в русском языке, отражает сложную картину их бытования в славянском континууме.

В современном языкознании большое внимание уделяется изучению партикулярных лексем1. Исследования проводятся на материале славянских и неславянских языков, изучается синхронный и диахронный пласты языка. В ходе научных изысканий установлено, что партикульный фонд языков разных групп не совпадает, определены некоторые законы партикуловой фонетики, выявлены основные2 значения партикул, очерчены зоны дистрибуции партикулярных лексем в славянском континууме и предприняты попытки выяснения причин этой дистрибуции [9; 11 и др.].

В славянских языках сохранилось сравнительно небольшое количество коммуникативных слов, так называемое «архаическое ядро». В современном русском литературном языке (СРЛЯ), например, продолжают функционировать лексемы вон, вот, даже, еле, еще, на, так, уже [11, а 16]. Используются и союзы а, да, и, ли и др. (назовем данные союзы партикулярными). Древние партикулярные союзы в СРЛЯ в основном выполняют сочинительную функцию3. Подчинительные отношения, как правило, выражают со-

юзы более позднего образования, сформировавшиеся иными способами, при этом лексемы большей частью являются сложными по структуре единицами [5; 20; 21 и др.].

В настоящей работе рассматривается функционирование в севернорусских говорах (СРГ) союзов, содержащих в морфологической структуре Ь-партикулу, а также союзов, которые образовались путем сложения единиц с опорой на Ь и I (союзы бо, або, небо, либо, лебо, алибо). Проводится сопоставление со сведениями средне-, южнорусских и говоров Сибири (СрРГ, ЮРГ, СибГ), материалами древнерусского языка (ДрРЯ), русского литературного языка XVIII в. (РЛЯ XVIII в.), СРЛЯ, славянских языков. Для изучения привлекаются сведения областных4, исторических, этимологических словарей5.

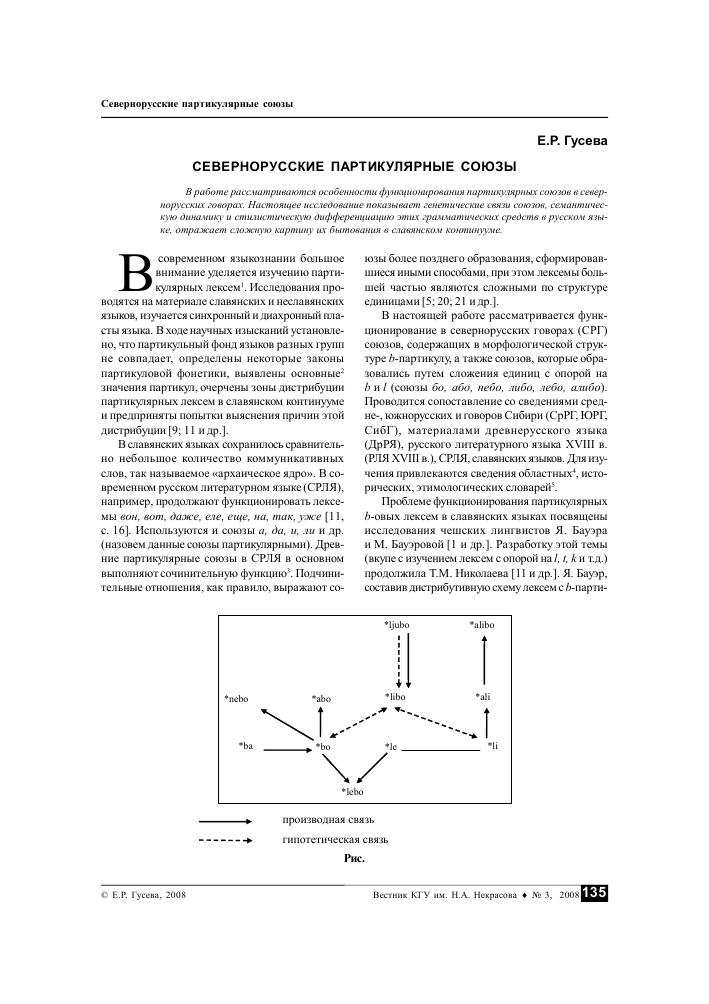

Проблеме функционирования партикулярных Ь-овых лексем в славянских языках посвящены исследования чешских лингвистов Я. Бауэра и М. Бауэровой [1 и др.]. Разработку этой темы (вкупе с изучением лексем с опорой на I, ^ k и т.д.) продолжила Т.М. Николаева [11 и др.]. Я. Бауэр, составив дистрибутивную схему лексем с Ь-парти-

производная связь гипотетическая связь Рис.

кулой в славянских языках, показал типологию их распределения, характеризующуюся «прерывностью». В то же время эта схема отражает обратное - непрерывность славянского континуума в сочетании с избирательностью. Описав географию распространения b-овых лексем, исследователь выделил линию начального бо для западнославянских языков и нетипичность бо и союзов/ частиц с бо для русского языка. Т. М. Николаева считает, что лексемы с b-партикулой служат для идентификации объекта речи и характеристики события. Основными значениями b-партикулы, проявляющимися в коммуникативной ситуации, являются разделительность (при помощи b-вой лексемы говорящий указывает на действие того или иного объекта) и пояснительность (одна ситуация поясняет другую; партикулярный союз -показатель этих отношений); значения, таким образом, входят в поле определенности-неопределенности. В грамматической таксономии им соответствуют разделительность и причинность. Основным значением l-овой партикулы, как и b-овой, является разделительность [см.: 11, с. 27, 151, 155].

I. Генетические связи союзов

По мнению этимологов, праславянское *Ьо представляет собой вариант к более древнему по происхождению *Ьа, выполняющему в славянских языках функции экспрессивного междометия, утвердительной частицы: *ba, междомет. > *ba> *Ьо [ЭССЯ: I, 105; II, 141-142]. М. Фасмер считает, что бо «связано отношением чередования с чеш., польск. ba ‘да, конечно’, родственно лит. ba ‘ведь’, лат. ba - усилительной частице ‘как раз’, вост.-лит. be ‘потому что’, др.-прусск. be ‘и’ и т.д. [Фасмер: I, 180]. Лексема abo (або) восходит к сочетанию *а bo [ЭССЯ: I, 34-35; Фасмер: I, 180]. Nebo (небо) является сложением *ne и *bo, причем *ne выполняет усилительную функцию, поскольку *bo может выступать самостоятельно в качестве причинного союза [ЭССЯ: XXIV, 93].

Несмотря на различия в вокализме и семантике, *li генетически связано с ЧеЛё. Частицы *li/le/lé являются родственными многим балтийским частицам типа лтш. nule, nulei, nulai ‘теперь, только что’ [ЭССЯ: XV, 67; XIV 171-172]. В результате сложения праславянских частиц *le и *bo образовалось слово *lebo [ЭССЯ: XIV, 174]. Лексема алибо представляет собой «энклитическую конструкцию *a li bo, вторично произведенную ... от a i [ЭССЯ: I, 38]. Относительно проис-

хождения *libo существует несколько гипотез:

1) лексема образовалась в результате слияния *li и *Ьо [ЭССЯ: I, 105; Фасмер: II, 493; 11, с. 132];

2) *libo < *ljubo с возможным последующим расщеплением на *li и *bo [Черных: I, 479]6. Заметим, что в славянских языках существуют две параллели: ли, бо, либо, али, алибо - ле, бо, лебо, але, алебо. Элементы второй группы или представляют собой самостоятельные единицы, или образовались в результате сложения партикул. Казалось бы, вполне резонно применить это положение и к элементам первой параллели, но в случае с либо необходимо учитывать сведения каждого языка; так, например, в чешском l ’ubo > libo вследствие «фонетического развития языка» (’u > i в XIV в.) [1, с. 330].

II. Севернорусские партикулярные союзы

в сравнительно-историческом освещении

В русских говорах, в том числе и северных, сохраняются древние партикулярные союзы общеславянского фонда бо, або, небо, либо, лебо, алибо (альбо). Все они употреблялись в ДрРЯ. Одиночный союз або ‘или’ зафиксирован в памятниках письменности XIV в. [Срезневский: I,

3), повторяющийся - в источниках XVI в. [СлРЯ XI-XVII вв.: I, 18]. До середины XVII в. функционировали одиночный союз али бо ‘или’7 и его варианты албо, альбо ‘или, или же’ [Срезневский: I, 3; СлРЯ XI-XVII вв.: I, 33]. В ДрРЯ употреблялись не бо ‘ибо не’, небо ‘ибо, ведь’, не бо, не-бонъ, небоно ‘ибо, так как’ [СлРЯ XI-XVII вв.: XI, 17, 19; Срезневский: II, 355]. Союз для того ... лебо ‘потому что’ отмечен в старорусских источниках [СлРЯ XI-XVII вв.: VIII, 183]. Союзы бо, либо были многозначными, они могли оформлять предложения с сочинительной и подчинительной связью; по-видимому, на определенном этапе развития языка партикулярные союзы могут функционировать с несколькими значениями. Союз бо носил книжный характер и до XV в. был самым употребительным с причинным значением ‘ибо, потому что’. Кроме того, бо функционировал как союз присоединительный ‘и’, последовательный ‘и, и вот’, противительный ‘а, но’, уступительный ‘хотя’, следствия ‘потому’ [СлРЯ XI-

XVII вв.: I, 252; 22, с. 89-90]. Союз либо зафиксирован с условным ‘если’, уступительным ‘что хотя’, причинным ‘потому что’ значениями. В разделительных конструкциях он использовался как повторяющийся или чередовался с союза-

Таблица

Союз Славянские языки Древнерусский язык Русский литературный язык XVIII в. Средне-, южнорусские говоры Севернорусские и говоры Сибири

бо бо ‘ведь, ибо, поистине, итак, поэтому’ - ст.-слав. бо ‘а, но’ - ст.-серб. Ьо ‘ибо, так как’ - сербохорв. моравск. говоры, серболуж. (арх.), чеш. (стар.), н.-луж., словац., в.-луж., польск. бо ‘потому что’, ‘что’, ‘действительно, в самом деле’ - ст.-укр. бо ‘ибо’, ‘же’ - укр. ДрРЯ: бо ‘ибо, потому что’ присоед. бо ‘и’ последоват. бо ‘и, и вот’ бо ‘а, но’ бо ‘хотя’ следств. бо ‘потому’ РЛЯ XVIII в.: бо ‘ибо, потому что’ (высок.) бо ‘ибо, потому что’ - смол. союз (?) бо ‘же’ - сарат., курск., ворон. бо ‘или’ - лод., плес., прим. бо ... бо ‘или...или’ -лод. бо ‘если’ - петрозав., медв. бо ... как, дак ‘если, так’ - пин.

йбо аб0 aboj ‘или’ - словен. abo ‘или’ - серболуж., словац. (народн., поэт.) abo ‘или’, ‘так как’- в.-луж. abo ‘или, до’ - н.-луж. abo ‘или, ли; ибо’ - ст.-польск., польск. abo ‘или’ - словин. аб0 ‘или, либо; разве’ - укр. аб0 ‘или’ - белор. ДрРЯ: або ‘или’, або...або ‘или ... или’ або, або ‘или, либо’, одиночн. и повторяющ. -зап., пск., брянск., ряз., курск., ворон., калуж., смол., дон., иссык-кульск. або, або ‘иначе’ - курск., ряз. усл.-врем. або ‘если бы, когда бы’ - калуж. або ‘или’ - онеж., лод. або ‘или, либо’, ‘а то, в противном случае, иначе’ - новосиб.

небо небо, небонъ ‘ибо’ - ст.-слав. nebo, neb ‘ибо, так как’, ‘или’ - ст.-чеш. nebot’ ‘потому что’, nebo, neb, anebo‘^^ - чеш. nebo, neb ‘потому что’ (арх.) - н.-луж. niebo ‘или’ - ст.-польск. ДрРЯ: не бо, небо ‘ибо, ведь’, небонъ, небоно ‘ибо, так как, потому что’, не бо ‘ибо не’ РЛЯ XVIII в.: небо, не бо ‘ибо, потому что’ (высок.) небо ‘либо, или’, небо ... небо ‘или ... или’ - сев.-двин.

либо либо...либо ‘ли...или, или...или’ - ст.-слав. librj ‘или’ (устар. книжн.) -сербохорв. libo, lib ‘или’ - ст.-чеш. libo ‘или’ - н.-луж. libo ‘или’ (устар., диал.) - пол. либо ‘или, ли’ - ст.-укр. либо ‘или’ - ст.-белор., белор. ДрРЯ: либо...либо, либо ...ли, любо...либо, либо...или ‘или...или’ либо ‘если’ уступ. либо = изъясн. ‘что’ + уступ.‘хотя’ либо ‘так как’ РЛЯ XVIII в.: либо, либо...либо ‘или; или...или’ либо ‘если’ (малоупотр.) либо ‘хотя’ (малоупотр.) либо ‘то есть’ - тихв.

лéбо лéво l'ebo ‘или, иначе; хотя’ (диал.) - чеш. lebo ‘потому что’ - моравск. говоры lebo, alebo ‘или’ - вост.-моравск. говоры, словац., ‘потому что, поскольку; ведь’ - словац. lebo ‘или’ - словац. народ. речь lebo ‘или, потому что’, (le)bo - alebo ‘или ... или’ (диал.) - словац. lebo ‘или; лишь бы’ (диал.) - польск. ДрРЯ: для того.лебо ‘потому что’ лево... лево ‘или.или’ -верхневаж. лебо... лебо ‘либо.либо’ -костром., сиб.

Окончание таблицы

алибо aliboj ‘или, ли’ - словен. ДрРЯ: альбо, албо ‘или, или алибо ‘или, либо’ - моск., алибо (альбо) ‘или’ -

алйбо albo ‘или, либо’ - чеш. же’ влад., иркут. медв., прион., кириш.,

альбо albo ‘или, разве’, albowiem али бо ‘или’ альбо ‘или, либо’ - пск., подп.

длибы ‘потому что’ - польск. ряз., курск., ворон., калуж. алибо ‘или, либо’ -

albo ‘или’ (устар.) - н.-луж. алибо, алибы ‘или, либо’ - арх. Поморье, холм.

альбо ‘или, либо’ - укр. пск. алибо ... алибо

ал ’бу ‘или’ (диал.) - укр. алибо ... алибо ‘либо. ‘либо.либо’ - канд.,

альбо ‘или, либо’ - белор. либо’ - пск. алибо... алибо ‘либо ... либо’ - пск., калуж. альбо... альбо ‘либо.либо’ - пск. прион., кондоп., карг. альбо ‘или’ - перм. альбо...альбо ‘либо.либо’ - иркут.

ми или, ли, любо [СлРЯ Х-ХУП вв.: УШ, 231; Срезневский: II, 20; 22, с. 91].

Подчеркнем, что древние лексемы имели некоторые структурные особенности: количество партикул в словах могло варьироваться (небо, не-бонъ, небоно ‘ибо, так как’); союз мог чередоваться с другим союзом в одной конструкции, образуя составной (либо ... любо ‘или ... или’). Укажем также на наличие слитного и раздельного написания союзов в лексикографических источниках, отражающих, по всей видимости, определенные стадии формирования грамматических единиц (али бо - разделительный союз + усилительно-выделительная частица и альбо - союз). Эти факты свидетельствуют об относительной «подвижности» структуры партикулярных союзов ДрРЯ. Обратим внимание также на то, что древние союзы имели особенности употребления в предложении. Так, лексема бо8 обычно стояла после первого слова в придаточной части сложноподчиненного причинного предложения: И князь я [воинов] отпусти: не достало бо у них хлеба [Новг. 1, с. 236]. Иногда она могла занимать и другую позицию - третье, четвертое и т.д. место, а также конец предложения; в этих случаях определить ее семантику и функции представляется затруднительным. Постепенно в предложении происходила передвижка лексемы в начало придаточной части. Отступления от обычной позиции (после первого слова) наблюдаются с XVI в. в памятниках, отражающих влияние югозападной письменности [22, с. 82, 93, 112].

В РЛЯ XVIII в. складывается иная картина функционирования партикулярных союзов. По данным СлРЯ XVIII в., в произведениях этого периода союзы або, алибо, лебо уже не используются. Союзы бо, небо имеют стилистические ограничения. Так, уже в ХУГ-ХУП вв. причинный союз бо начинает употребляться в произведени-

ях с архаичным строем языка, в памятниках «профессионально-церковного» характера и т.п. [22, с. 92]. В XVIII в. зафиксирован только причинный союз бо ‘ибо, потому что’, стоящий после первого слова придаточной части сложного предложения [СлРЯ XVIII в.: II, 73]. Причинный союз небо (не бо) ‘ибо, потому что’ также использовался в произведениях высокого слога [СлРЯ XVIII вв.:

XIV, 128]. В дальнейшем и бо, и небо совсем выходят из употребления в литературном языке9. С течением времени изменились функционально-семантические характеристики союза либо. В XVIII в. у союза сохраняется разделительное значение, причем наряду с разделительно-перечислительным начинает функционировать одиночный разделительный союз [СлРЯ XVIII в.: XI, 172]10. Частотность его употребления в условном и уступительном значениях постепенно падает. С причинным значением он не зафиксирован [СлРЯ XVIII в.: XI, 172].

Таким образом, можно предположить, что областью функционирования почти всех исследуемых партикулярных союзов после XVII в. становится диалектная речь. Как известно, к XVIII в. складывается система сочинительных союзов, вырабатываются нормы употребления тех или иных союзов в предложениях с определенной грамматической семантикой: и, да - соединение, а, но - противопоставление и т.д. [16, с. 188]. В РЛЯ

XVIII в. начинают функционировать разного рода составные сочинительные союзы, аналоги союзов [3, с. 9]. К XVIII в. происходят существенные изменения в системе подчинения: образуются новые специализированные союзы, в том числе и составные; устраняется многозначность союзов и т.д. [17, с. 344]. Как видим, эти процессы затрагивают и партикулярные союзы: после XVII в. в литературном языке продолжает функционировать только разделительный союз либо; осталь-

ные союзы, претерпевая некоторые изменения, сохраняются в диалектах.

При сопоставлении данных современных говоров и ДрРЯ выясняется, что семантические характеристики союзов не всегда идентичны. Попутно отметим, что расхождение в семантике союзов наблюдается и при сравнении сведений русского и других славянских языков. Т.М. Николаева отмечает: 1) в языке возможно появление оппозиций по количественному составу партикулярных лексем и их семантике - в литературном языке и диалектах, в древнем языке и современном; 2) партикулярные лексемы при формально-генетическом тождестве могут иметь семантические отличия в различных славянских языках [11, с. 127-131]. Наш материал иллюстрирует эти положения.

1. Семантика диалектного и древнерусских союзов совпадает: союз алибо в разных огласовках продолжает функционировать в говорах с прежним разделительным значением. Союз известен в говорах Обонежья, ладого-тихвинских, архангельских диалектах, а также в псковских, московских, владимирских, ЮРГ, СибГ [СРГК: I, 18; Подвысоцкий: 1; СРНГ: I, 237-238; ПОС: I, 59-60; Даль: I, 2]. Разделительный союз albo в различных вариантах функционирует в языках всех славянских групп [ЭССЯ: I, 38].

2. Семантика диалектных и древнерусских союзов может полностью отличаться:

- в ДрРЯ использовались причинные союзы не бо, небо, небонъ, небоно, ср.: причинный небо употреблялся в старославянском языке, архаичный nebo (neb) бытует в нижнелужицком языке, nebot’- в чешском [ЭССЯ: XXIV, 93; 1, с. 399]; разделительный небо зафиксирован в СРГ, в частности в северодвинских [СРНГ: XX, 319]; разделительные союзы nebo, neb, anebo, niebo отмечены в современных и древних западнославянских языках [ЭССЯ: XXIV, 93; 1, с. 399];

- причинный союз для того ... лебо употреблялся в ДрРЯ; разделительный лебо отмечен в костромских и СибГ [СРНГ: XVI, 304] (вариант лево - в вологодских [СВГ: IV, 33]); союз lebo в разделительном, причинном, уступительном значениях и alebo с причинным и разделительным известны западнославянским языкам [ЭССЯ: XIV, 174; 1, с. 399].

3. Семантика диалектных и древнерусских союзов может совпадать частично:

- союз бо сохраняет причинное значение в смоленских говорах и развивает разделительное

в лодейнопольских, архангельских и условное -прионежских, заонежских, пинежских [Куликовский 1898: 4; СРГК: I, 80; АОС: II, 37-38; СРНГ: Ш, 34], остальные значения (присоединительное, последовательное, противительное, уступительное, следствия) в русском языке им утрачены; союз в причинном значении отмечен в языках всех славянских групп, в старосербском, кроме того, - в противительном, в украинском - в значении ‘же’, в староукраинском - в значении ‘что’ [ЭССЯ: II, 141-142; 1, с. 399];

- союз або продолжает функционировать с разделительным значением в онежских, лодей-нопольских, а также псковских, ЮРГ, СибГ; помимо этого, у него появляется условно-временное значение в калужских говорах [СРГК: I, 16; СРНГ: I, 190; СБГ: I, 14; СРГНО: 9]; сочетание *а bo «практически не отразилось» в южнославянских языках; в основном союз зафиксирован с разделительным значением, но в старопольском, польском, верхнелужицком языках он отмечен с разделительным и причинным значениями [ЭССЯ: I, 34-35; 1, с. 399].

- союз либо в тихвинских говорах может использоваться с пояснительным значением [СРГК:

I, 45], разделительный союз либо в СРЛЯ является общеупотребительным, ср.: в ДрРЯ был известен либо с разделительным, условным, уступительным значениями; в языках всех славянских групп отмечен разделительный союз libo (либо) [ЭССЯ: XV, 177; 1, с. 399].

Подчеркнем, что диалектные разделительные союзы небо, лебо имеют эквиваленты в западнославянских языках, при этом в ДрРЯ они с этим значением не функционировали. Интерес представляет и тот факт, что в СРГ отмечены союз бо с разделительным, условным значениями, союз либо - с пояснительным, а в ЮРГ - або с условно-временным, в то время как в ДрРЯ и других славянских языках они с этими значениями не зафиксированы. Возможно, русские диалектные союзы развили дополнительные значения, но в случае с небо, лебо обнаруживается связь с западнославянским ареалом.

Ш. Функционирование партикулярных союзов в севернорусских говорах

БО. С разделительным значением ‘или’ бо бытует в ладого-тихвинских, архангельских говорах: Тапки кладите к нам на крыльцо бо в избу. Лод. [СРГК: I, 80], Слюной бросит бо мохом. Плес.

[АОС: II, 37-38]. Компоненты повторяющегося союза бо... бо ‘то ... то, или ... или’ могут стоять не только перед однородными членами, но и после каждого из них. Ср.: Бо овёс жали, бо ячмень жали и лен-то рвали; но: Брат бо, сестра бо за невестой приедет. Лод. [СРГК: I, 80]. В последней конструкции лексема бо одновременно выполняет функции союза и усилительно-выделительной частицы. Диалектное явление сходно с чертой древнерусского синтаксиса11, но с тем отличием, что в говорах зафиксированы конструкции не с причинной, а с разделительной связью; эмфатическая функция, тем не менее, у лексемы сохраняется.

С условным значением ‘если’ союз бо функционирует в прионежских, заонежских, архангельских говорах: Такой тихой, бо велят, так и съездят. Медв. [СРГК: I, 80], Пей, бо хочешь. Петрозав. [Куликовский 1898: 4], Бо найдут как вош, дак такую тебе проборцию дают. Пин. [АОС: II, 37-38].

В последнем примере употреблен «двойной»12 союз бо ... как, дак. Компоненты бо и как расположены дистантно; «скрепляет» предложение коррелят дак. В СРГ также зафиксированы двойные условные союзы али как, буде как и др.: Али как осень, эти-то моршэньки одевали. Верх-не-Тоемск. [АОС: I, 67-68]; Буде как там никого нету, так сразу иди обратно. Сокольск. [СВГ: I, 48]. Появление двойных союзов в говорах обусловлено несколькими факторами: например, наличием синонимии грамматических средств, многозначностью диалектных союзов. Еще одна причина - это характерная для разговорной речи диффузность синтаксической семантики: в говорах возможно употребление таких единиц, как условно-временной союз если когда. Данная диалектная синтаксическая черта требует дополнительного исследования.

Подобное явление имело место в древнерусском синтаксисе. В памятниках письменности двойные союзы зафиксированы в условных предложениях на переходной стадии в процессе замены древних многозначных или стилистически ограниченных союзов новыми исконно русскими, между которыми также происходил постепенный отбор (церк.-слав. аще и рус. буде(т), многозначный аже и буде, если буде), а также в предложениях с недифференцированными отношениями (союз если когда) [4, с. 55, 68, 71, 79-82.] Кроме того, в поздних источниках церковнославянские

союзы использовались в стилистических целях (аще употреблялся с иже, какъ «для возвышения слога») [8, с. 535].

В СрРГ, ЮРГ сохраняется древний причинный союз бо ‘ибо, потому что’: Ня пойде, бо боится яго. Смол. В ЮРГ отмечена лексема бо ‘же’ с неясной грамматической характеристикой, возможно, входящей в состав союзов [СРНГ: III, 34].

АБО, АБО. В СРГ бытует одиночный разделительный союз або ‘или’: Раз або два обвязать ещё надо ковер. Лод. [СРГК: I, 16]. Союз або ‘или’ может стоять после однородных членов: Еще намазать бы маслом, вареньем або. Онеж. [Там же]. Возможно, фраза не закончена (что характерно для разговорной речи): в ней отсутствует третий однородный член. В этом случае лексема або является союзом. Если фраза закончена, ее грамматический статус в постпозиции по отношению к однородным членам определить сложно. Исследователи отмечают, что в семантике разделительного союза или содержится компонент модальности ‘может быть’ [7, с. 90]. Действительно, в приведенных иллюстрациях або можно заменить сочетанием может быть (или может). Скорее всего, або является модальным словом. Вместе с тем, поскольку в предложении имеются однородные члены и лексема имеет к ним отношение - служит для связи данных слов, она одновременно выполняет и функцию союза.

Одиночный и повторяющийся разделительный союз або и або ‘или, либо’, ‘иначе’ употребляется в СрРГ, ЮРГ [СРНГ: I, 190; СБГ: I, 14]13. В.И. Даль отмечает одиночный союз в ЮРГ, повторяющийся - в западных диалектах [Даль: I, 2]. Кроме того, в ЮРГ союз або функционирует с диффузным условно-временным значением ‘когда бы, если бы’: Аба дядя пришел, тогда бы ничего. Мещов. [СРНГ: I, 190]14.

НЕБО. В СРГ зафиксирован разделительный союз небо ‘либо, или’: Небо ты, небо я. Сев.-Двин. [СРНГ: XX, 319].

ЛЕБО. В костромских, а также сибирских говорах встречается разделительный союз лебо . лебо ‘либо...либо’. Отметим, что компоненты союза могут стоять не перед каждой связываемой единицей: Кум, лебо сват, лебо дальняя родня. Костром. Лебо ты, лебо я. Сиб. [СРНГ: XVI, 304].

В вологодских говорах зафиксирован союз

лево ... лево ‘или ... или’: Лево конфеток принесет, лево преников. Верхневаж. [СВГ: IV, 33].

На наш взгляд, фонематический вариант лево ... лево появился под воздействием прибалтийско-финского субстрата: в лексике СРГ наблюдается взаимозаменяемость фонем б и в. Так, в русских диалектах, функционирующих на постмерянской территории, отмечены слова, в которых «общерусскому (литературному и диалектному) звуку

б соответствует в и наоборот .»: колобушка-ко-ловушка ‘небольшой пирожок’, варакло - барахло ‘тряпье, старье’ [18, с. 28-29]. Приведем примеры из говоров Карелии и сопредельных областей. Мена в//б: булдырь ‘волдырь’, верва - верба ‘крепкая нить’ [СРГК: I, 136, 173]. Ср.: в русских диалектах при адаптации прибалтийско-финских слов происходит переход V > Ь [10, с. 129], например, вепсск. kavi, люд. Ыат > олон., пск., новг., тихв. каба ‘кол для привязывания лодок’, новг. коба, кова ‘кол, шест, пень’ [Фасмер: II, 147]. В СРГ возможна и обратная замена б//в в русских словах: боль - воль ‘болезнь’ [СРГК: I, 91], ср: лебо... лебо - лево... лево ‘или ... или’.

ЛИБО. В СРГ союз либо отмечен с пояснительным значением ‘иными словами, то есть’, в СРЛЯ эта лексема не употребляется с данным значением в отличие от союза или [Ожегов 1995: 239]. Пояснительный союз либо зафиксирован в говорах ладого-тихвинской группы: Такой враль, либо такой бах (= болтун, лгун), только башит, так мы не слушали его. Тихв. [СРГК: I, 45]. Скорее всего, это окказиональное употребление, не являющееся нормативным для диалекта. Пояснительное значение, очевидно, развилось на основе разделительного. Первая часть высказывания представляет собой прямую речь с опущенными словами автора: «Такой враль либо (= или) такой бах», - [скажут]. В такой конструкции лексемы враль и бах являются синонимами, служащими для обозначения одного денотата; отношения между ними разделительные. При отсутствии слов автора отношения между словами можно определить как пояснительные. Таким образом, диалектные союзы, совпадающие формально с литературными, могут развивать в говорах дополнительные значения.

АЛИБО, АЛИ БО, АлЬБО, АлИБЫ. в диалектной речи архаический одиночный союз алибо (альбо) функционирует с прежним разделительным значением. В говорах появились его фонематические и акцентологические варианты. В отличие от ДрРЯ в диалектах употребляется не только одиночный, но и повторяющийся союз.

1. Разделительный одиночный союз алибо (альбо) ‘или’ бытует в говорах Обонежья, ладо-го-тихвинских, архангельских диалектах [СРГК: I, 18; Подвысоцкий: 1; СРНГ: I, 237-238]. Союз функционирует в предложениях с однородными членами и в сложном предложении: Надо почистить песком алибо с золой. Прион. Надо бы ехать в Важины, альбо не поеду, пусть будет так. Подп. [СРГК: I, 18]. Алибо используется в предложениях с однородными сказуемыми, которые могут быть выражены глаголом и частицей нет: Ещё будешь чай алибо нет? Говори, ломал ты блюдце алибо нет. Прион. [Там же]. Союз алибо (альбо) ‘или’ также встречается в СрРГ, ЮРГ, сибирских говорах. В псковских диалектах зафиксированы варианты алибо, алибы [ПОС: I, 59-60; СРНГ: I, 237-238; Даль: I, 2].

2. Разделительный повторяющийся союз алибо ... алибо ‘либо ... либо’ бытует в кандалакшских, прионежских, заонежских, архангельских диалектах: Алибо булки купишь, алибо сдобы, а больше «либо» говорим. Канд. Алибо пойду, скажет, алибо не пойду, не знаю ещё. Прион. [СРГК: I, 18]. Союз известен псковским диалектам [ПОС: I, 59-60]. В говорах отмечены следующие варианты: алибо...алибо, альбо ... альбо -в псковских диалектах [ПОС: I, 59-60], алибо... алибо - в калужских, альбо ... альбо (без ударения) -в сибирских [СРНГ: I, 237-238].

Подведем итоги. В диалектной речи исследуемые партикулярные союзы в основном употребляются с разделительным значением. Иными словами, в говорах имеет место междиалектная синонимия разделительных союзов. Синонимия наблюдается и в пределах одного говора, поскольку наряду с данными союзами в диалектной речи функционируют общеупотребительные лексемы. Напомним, в славянских языках основными значениями Ь-партш<улы являются причинное и разделительное (с переходом в условное); /-партикулы - разделительное. У русских диалектных союзов, хотя и не регулярно, проявляется разделительное значение; ср.: в СРЛЯ партикулярные союзы (а, или, но, да и др.) также в основном выполняют сочинительную функцию. Исследуемые союзы и их варианты имеют следующее распределение в говорах:

СРГ: разделит. бо, або, небо, лебо (лево), алибо (альбо); усл. бо, бо ... как, дак; пояснит. либо;

СибГ: разделит. або, лебо, алибо, альбо;

СрРГ: разделит. або (або), алибо (альбо, али-бы, алибо);

ЮРГ: причин. бо; разделит. або (або), усл.-врем. або; разделит. альбо, алибо.

Как показывает представленный материал, севернорусские партикулярные союзы менее вариативны в отношении фонетического облика в сравнении с союзами других говоров (варианты представляют собой результат лексикализации фонетических процессов, прошедших в более ранний период). Союзы несеверных говоров могут иметь ударение и на первый, и на второй слог, тогда как у севернорусских лексем ударение падает на первый слог, что объясняется, очевидно, влиянием прибалтийско-финского субстрата. Фонематический вариант лево ... лево к союзу лебо... лебов вологодских говорах, на наш взгляд, также появился под воздействием прибалтийско-финских языков. В СрРГ употребляется фонематический вариант союза алибо - алибы. Широкое распространение в говорах имеет редуцированный вариант альбо.

Отметим, что диалектные союзы, совпадающие формально с литературными (либо), могут развивать в говорах дополнительные значения. В СРГ зафиксированы так называемые двойные союзы (бо ... как, дак). Диалектные лексемы могут занимать не типичную для союзов позицию в предложении; в этих случаях они представляют собой гибридные образования.

Примечания

1 Термин «партикула»» в научный оборот введен Т.М. Николаевой. Под партикулами понимаются исходные формальные компоненты языка же, и, ли, бо, не, ко и т.п., дающие в различных сочетаниях единицы типа да-же, у-же, не-же-ли, э-то, ли-бо, и-бо, то-л(и)-ко. Партикулы охватывают «корнесловы», не имеющие номинативного значения и соотносящиеся с конситуа-цией, контекстом, модальностью (частицы, наре-чия-шифтеры, междометия, местоимения, союзы) [11, с. 5-6].

2 Основное значение - значение, не связанное импликативно с какими-либо другими, например, условное значение не является основным, поскольку «условие почти всегда идет за вопро-сительностью и разделительностью» [11, с. 150].

3 В русском языке возможны переходные между сочинением и подчинением конструкции [19, с. 174; и др.].

4 Областные словари отражают состояние диалектной лексики конца XIX - конца XX вв.

5 Используя данные известных словарей, сохраняем принятые в них географические пометы (в некоторых случаях они расшифровываются), опуская паспортизацию. Сокращения названий словарей см. в Списке сокращений в [6, с. 521-530].

6 По мнению составителей ЭССЯ, союз / ’иЬо (лютбо) восходит к наречию */ ’иЬо, образованному от прилагательного */’иЬо (*/’иЬъ) [ЭССЯ:

XV, 177]. Б.В. Лавров считает, что любо семантически связано с глаголом любить, близкому по значению глаголам типа желать, хотеть, волить [4, с. 59-60].

7 Условно назовем али бо и далее не бо союзами. Очевидно, изначально это были сочетания двух служебных слов.

8 В научной литературе для определения грамматического статуса таких единиц, как бо, ли, же, стоящих в позиции после первого слова, иногда используется термин «синтаксическая частица». Частица бо требует наличия левого контекста и употребляется в предложениях с отношениями объяснительного характера (причина, основание, обстоятельство), подчеркивая, «выявляя» эти отношения в тех случаях, когда они заложены в смысле текста [12, с. 81-84]. Думаем, лексема бо является союзом-частицей, поскольку она связывает части предложения, выражая определенные отношения между ними, и одновременно выполняет эмфатическую функцию.

9 В.И. Даль в XIX в. отмечает наличие бо ‘ибо, потому что’ в церковных текстах «в Малороссии, Белоруссии и в соседстве» [Даль: I, 100].

10 Со значениями ‘или; или ... или’, ‘иначе, в противном случае’ союз либо продолжает употребляться в СРЛЯ [БАС: VI, 210; Ожегов 1995: 239; 14: 183-184]. Значение ‘иначе, в противном случае’ составители Словаря структурных слов русского языка [14, с. 183-184] определяют как противительное, но заметим, что в высказывании типа: Уйди, или (= либо) мы поссоримся присутствует альтернатива - возможность выбора действия, поэтому согласимся с авторами Грамматики-80, которые относят союз к разделительным и считают, что он выражает отношения альтернативной мотивации [13, с. 629].

11 Напомним, в ДрРЯ лексема бо обычно употреблялась после первого слова придаточной части причинного предложения.

12 Двойным называется союз, состоящий из двух, каждый из которых может функционировать самостоятельно; например, союзы бо и как

каждый в отдельности могут выражать условные отношения. На употребление в говорах двойных союзов типа как если впервые указала В.И. Со-бинникова [15, с. 112-113]. Термин «двойной союз» представляется нам неудачным, поскольку в русистике двойными также могут называться такие союзы, как когда ... так, лишь только ... как [2, с. 706].

13 Составители СРНГ не дают точной ареальной характеристики для вариантов або и або, одиночного и повторяющегося союзов.

14 М. Фасмер указывает на употребление в русских говорах союзов або, альбо ‘ли, либо, или; хотя; чтобы; лишь бы’ [Фасмер: I, 180]. Сведения из-за их неточности в настоящей работе не учитываются.

Библиографический список

1. Bauer J. Syntactica slavica. - Brno: Spisy Univ. JE. Purkyne, 1972. - 471 s.

2. Виноградов В.В. Русский язык: Грамматическое учение о слове. - М.; Л.: Учпедгиз, 1947. - 784 с.

3. Дмитрук Т. И. Средства связи в однофункциональных конструкциях простого предложения в литературном языке XVIII века: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. - Петрозаводск: Изд-во Карел. гос. пед. ун-та, 2006. - 19 с.

4. Лавров Б.В. Условные и уступительные предложения в древнерусском языке. - М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1941. - 144 с.

5. Кузнецова Р.Д. Русские подчинительные союзы местоименного происхождения. - Калинин: Изд-во Калинин. гос. ун-та, 1977. - 82 с.

6. Лексический атлас русских народных говоров (Материалы и исследования) 2007 / Ин-т лингв. исслед. РАН. - СПб: Наука, 2007. - 971 с.

7. Левицкий Ю.А. Система синтаксических связей. - Пермь: Изд-во Перм. гос. ун-та, 1992. - 78 с.

8. Ломтев Т.П. Очерки по историческому синтаксису русского языка. - М.: Изд-во Моск. унта, 1956. - 596 с.

9. Майтинская К.Е. Служебные слова в финно-угорских языках. - М.: Наука, 1982. - 186 с.

10. Матвеев А.К. Субстратная топонимия Русского Севера: в 2 ч. - Ч. 1. - Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2001. - 346 с.

11. Николаева Т.М. Функции частиц в высказывании (на материале славянских языков). - М.: Едиториал УРСС, 2005. - 168 с.

12. Преображенская М.Н. Служебные средства связи в истории синтаксического строя русского языка XI-XVII вв. (Сложноподчиненное предложение). - М.: Изд-во Ин-та рус. яз. АН СССР, 1991. - 300 с.

13. Русская грамматика / Под ред. Н.Ю. Шведовой: в 2 т. - Т. 2: Синтаксис. - М.: Наука, 1980.

14. Словарь структурных слов русского языка / Под ред. В.В. Морковкина. - М.: Лазурь, 1997.

15. Собинникова В.И. Строение сложного предложения в народных говорах (по материалам Гре-мяченского района Воронежской области). - Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1958. - 173 с.

16. Стеценко А.Н. Сложносочиненное предложение в древнерусском языке. - Томск: Изд-во Том. ун-та, 1962. - 131 с.

17. Стеценко А.Н. Исторический синтаксис русского языка. - М.: Высш. шк., 1972. - 360 с.

18. Ткаченко О.Б. Мерянский язык. - Киев: Наукова думка, 1985. - 207 с.

19. Федоров А.К. Трудные вопросы синтаксиса. - М.: Просвещение, 1972. - 209 с.

20. Черкасова Е. Т. Изменения в составе союзов // Глагол, наречие, предлоги, союзы в русском литературном языке XIX в. - М.: Наука, 1964. - С. 277-302.

21. Черкасова Е. Т. Русские союзы неместоименного происхождения: Пути и способы их образования. - М.: Наука, 1973. - 221 с.

22. Черкасова Е. Т. Служебное слово бо и его значение в древнерусском языке // Учен. зап. Моск. гос. пед. ин-та им. В. И. Ленина. - Т. 56. -Вып. 2. - М., 1948. - С. 77-122.

CC BY

CC BY 54

54