ИЗУЧЕНИЕ КРИЗИСОВ СПОРТИВНОЙ КАРЬЕРЫ, КАК ОСНОВА СИСТЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СПОРТСМЕНОВ

© Багадирова С.К.*

Адыгейский государственный университет, г. Майкоп

В данной статье нами осуществлен анализ психологических исследований кризисов спортивной карьеры, который позволил нам разработать модель описания кризисов карьеры спортсмена. Поскольку рамки статьи не позволяют представить все кризисы сопутствующие профессиональной карьере в спорте, в качестве иллюстрации нами описана специфика прохождения кризисов на предварительном этапе многолетней подготовки в дзюдо. В статье также показано, что наложение друг на друга кризисов провоцирует их острое течение, и инициирует необходимость психологического сопровождения спортсменов в кризисных ситуациях.

Профессиональная карьера в современном спорте начинается очень рано (в 4-5 лет), и так же рано заканчивается (в 25-30 лет). В ходе освоения и профессиональной самореализации в спортивной деятельности индивид, сталкивается с комплексом кризисных противоречий и проблем, которые определяют ход его спортивной карьеры. В связи с этим хотелось обратить внимание на проблему кризисов спортивной карьеры.

Проблема кризисов спортивной карьеры еще не стала предметом широкого изучения спортивных специалистов. В отечественной психологии спорта кризисам спортивной карьеры были посвящены ряд работ Н.Б. Стамбуло-вой, И.Б. Иванова, О.Ю. Сенаторовой и С.Н. Шихвердиева [5, 7, 8, 10]. Упомянутые работы посвящены проблемам выбора методов психологической помощи спортсменам, организации психологического консультирования, создания психолого-педагогических условий социальной адаптации спортсменов, находящихся на этапе завершения спортивной карьеры. То есть в большинстве работ представлен лишь этап завершения спортивной карьеры. Следовательно, нельзя утверждать, что данная проблема исследована в достаточной степени.

Наиболее известной работой посвященной кризисам спортивной карьеры, представлены в работе Н.Б. Стамбуловой [7]. Стамбулова Н.Б. выделила семь кризисов-переходов элитарной спортивной карьеры: кризис начала спортивной специализации; кризис перехода к углубленной тренировке в избранном виде спорта; кризис перехода из массового спорта в спорт высших достижений; кризис перехода из юношеского спорта во взрослый

* Доцент кафедры Психологии, кандидат педагогических наук, доцент.

спорт; кризис перехода из любительского спорта высших достижений в профессиональный спорт; кризис перехода от кульминации к финишу СК; кризис завершения СК и перехода к другой карьере.

Таким образом, автором описаны кризисные противоречия и проблемы, решение которых необходимо на конкретном этапе спортивной карьеры, а также результаты прохождения каждого из кризисов. Однако представленные ею кризисы спортивной карьеры не учитывают того, что спортсмен сталкивается с кризисными явлениями не только в ходе освоения спортивной деятельности, но и вне ее, что во многом определяет специфику прохождения этапов спортивной карьеры. Следовательно, для более полного понимания и построения модели кризисов профессиональной карьеры спортсмена, на наш взгляд, необходимо рассмотреть обобщенную типологию кризисов.

Всю совокупность кризисов принято разделять на нормативные и ненормативные кризисы. Нормативные кризисы носят закономерный, обусловленный логикой самого развития характер. К ним относятся возрастные кризисы, кризисы психического развития, а также непосредственно кризисы профессионального становления. К ненормативным кризисам относятся невротические, критические и жизненные кризисы. Ненормативные кризисы являются следствием случайных, непредвиденных событий в жизни человека [4].

В ходе разработки модели кризисов профессиональной карьеры спортсмена нами были использованы результаты исследований Н.Б. Стамбуло-вой [7], перечень требований этапов многолетней подготовки [2], а также типология кризисов развития [4].

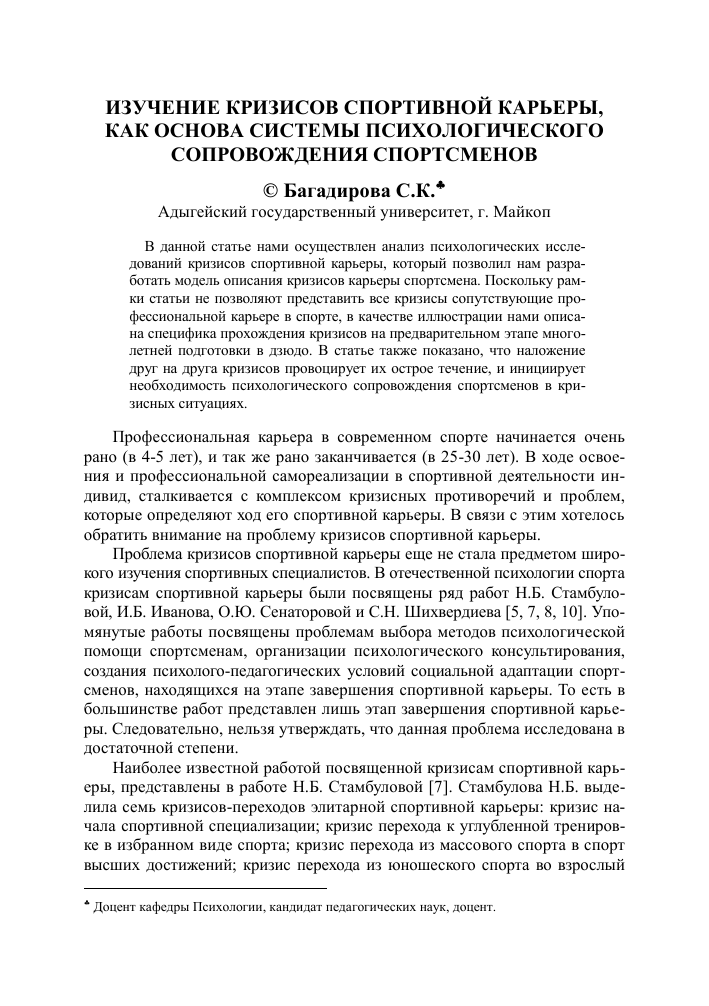

В предлагаемой нами модели (рис. 1) профессиональное развитие личности представлено этапами многолетней подготовки в спорте (вертикаль). Согласно определению кризисов, переход от одной стадии (этапа) к другой порождает нормативные кризисы развития и ненормативные кризисы (горизонталь). В рамках данной статьи мы, конечно же, не сможем описать кризисы развития на всех этапах многолетней подготовки в спорте. Поэтому в качестве иллюстрации ограничимся описанием кризисов предварительного этапа многолетней подготовки в таком виде спорта как дзюдо.

На предварительном этапе (10-12 лет) происходит знакомство с новым видом деятельности. Будущие спортсмены находятся в ситуации профессионального самоопределения. Они еще не уверены, что будут заниматься именно этим видом спорта. Интересы и способности субъекта являются основанием для выбора вида деятельности. В этот период очень важно дать широкое разнообразие вариантов двигательной активности, что в дальнейшем способствует лучшему освоению техники и тактики [2, с. 24].

Ведущими факторами, определяющими специфику кризисов психического развития, выступают: социальная ситуация развития, суть которой заключается в перестройке системы отношений с взрослыми и окружаю-

щим миром, смена ведущей деятельности, а также возникновением психологических новообразований [6]. Естественно, что на этапах психического развития происходит смена социальной ситуации развития, ведущей деятельности, а также появляются центральные новообразования. Сущностные характеристики кризиса психического развития меняются в зависимости от этапа многолетней подготовки. Например, предварительный этап многолетней подготовки дзюдоиста приходится на начало подросткового возраста. В этом возрасте кризис психического развития характеризуется тем, что социальная ситуация развития определяется как амбивалентность положения ребенка между состоянием еще не взрослого, но уже не маленького ребенка. Ведущей деятельностью здесь является социально-значимая деятельность, которая представлена учебной деятельностью, общением и общественно полезной деятельностью. В качестве основных новообразований назовем появление абстрактного мышления, переоценка ценностей, половая идентификация, появление чувства «взрослости».

В исследованиях Б.Г. Ананьева, была показана гетерохронность развития [1]. Изменения психических способностей являются следствием возрастных изменений. Значит, правомерно считать возрастные изменения человека, порождаемые его биологическим развитием, как самостоятельным фактором, определяют возрастные кризисы. Главной характеристикой подросткового возраста является биологическое созревание, которое отмечается бурным физическим развитием, совпадающим с половым созреванием. Перестройка организма начинается с изменений в эндокринной системе. Деятельность гипофиза активизируется, особенно его передней доли, гормоны, которые стимулируют рост тканей и функционирование других важнейших желез внутренней секреции (щитовидной, половых, надпочечников). Изменяется облик подростка. Развитие мускулатуры у мальчиков происходит по мужскому типу, а мягких тканей у девочек - по женскому. Перестройка моторного аппарата часто сопровождается потерей гармонии в движениях, появляется неумение владеть собственным телом (общая неловкость, угловатость, обилие движений и недостаточная их координация). Рост различных органов и тканей предъявляет повышенные требования к деятельности сердца. Оно растет быстрее, чем кровеносные сосуды, что может стать причиной функциональных нарушений в деятельности сердечнососудистой системы и проявляться в виде сердцебиения, повышения кровяного давления, головных болей, быстрой утомляемости [9].

Гормоны щитовидной и половой желез являются катализаторами обмена веществ. Поскольку эндокринная и нервная системы функционально связаны между собой, подростковый возраст характеризуется, с одной стороны, бурным подъемом энергии, а с другой - повышенной чуткостью к патогенным воздействиям. Поэтому умственное и физическое переутомление, длительное нервное напряжение, аффекты, сильные отрицательные эмоцио-

нальные переживания могут быть причинами эндокринных нарушений и функциональных расстройств нервной системы. Они проявляются в повышенной раздражительности, слабости сдерживающих механизмов, утомляемости, рассеянности, падении продуктивности в работе, в расстройстве сна.

Этапы многолетней подготовки

Предварит ел ьн ын этап

Этап начальной спортивной специализации

Этап углубленной специализации

Этап спортивного совершенствования

Этап наивысших достижений

Этап окончания спортивной карьеры

Рис. 1. Модель описания кризисов карьеры спортсмена

Актуальным становится сравнение и оценка себя с точки зрения эталонов фемининности и маскулинности. Мальчики и девочки начинают заниматься различными видами спорта. Главную привлекательность этих занятий составляет возможность укрепления своей физической силы, приобретение облика мужчины, а у девочек стройности и гибкости. Таким образом, физические изменения играют большую роль в становлении самосознания подростков [9].

Разновидностью профессиональных кризисов являются творческие кризисы, обусловленные творческой несостоятельностью, отсутствием значимых достижений, профессиональной беспомощностью. С точки зрения

Н.Б. Стамбуловой на рассматриваемом этапе основные противоречия, провоцирующие возникновение кризиса заключаются в несоответствии ожиданий юных спортсменов реальному тренировочному процессу, необходимости быстрого овладения основами техники и приобретения оптимального уровня физической подготовленности, а также необходимости положительно себя зарекомендовать в первых соревнованиях при полном отсутствии опыта [7].

Кризисы профессионального развития могут протекать по-разному хронологически и по степени выраженности. Кроме того, кризисы профессионального развития обусловлены рядом факторов: возрастные психофизиологические изменения; изменение социально-профессиональной ситуации; качественная перестройка способов выполнения профессиональной деятельности; тотальная погруженность в социально-профессиональную среду; социально-экономические условия жизнедеятельности; служебные и жизненно важные события [4]. Воздействие этих факторов на личность вызывает перестройку психологической структуры личности, изменение социально-профессиональной направленности, усиливает психическую напряженность. Тем не менее, выше перечисленные факторы стимулируют профессиональное развитие личности.

Однако не только нормативные кризисы профессионального становления личности сопровождают карьеру спортсмена. Возникают так называемые ненормативные кризисы. Как было сказано выше, к ним относятся невротические, жизненные и критические кризисы.

Невротические кризисы обусловлены внутриличностными изменениями, которые провоцируют внутренний конфликт и приводят к рассогласованию психологической целостности индивида. Невротические кризисы широко представлены в работах фрейдистов, согласно представлениям, которых все наши невротические кризисы истоки свои обнаруживают в детстве. Они обусловлены спецификой отношений детей с взрослыми и со средой. Например, сформировавшееся в раннем детстве невротическое влечение к власти под влиянием страха, тревожности и чувства неполноценности, заставляет невротика быть всегда правым, контролировать всех и всегда поступать по-своему. Отсюда его три характеристики: 1) он желает быть первым во всем и соперничает даже с теми, чьи цели не имеют к его целям никакого отношения; 2) его влечение к власти основывается на враждебности к окружающим, и он старается унизить, фрустрировать их, нанести им поражение; 3) он боится расплаты и хочет быть любимым ими - возникает неразрешимая дилемма. Его девиз: «Если я сильнее тебя, ты для меня безвреден» [3]. Сказанное выше определяет сложность взаимоотношений с товарищами по команде и неспособность нормально справляться с обстоятельствами возникающими в ходе спортивной карьеры, ставить цели и достигать их.

Жизненные кризисы обусловлены важными для человека событиями. Для подростка это может быть развод родителей, смена спортивной школы или команды, смена местожительства и т.д., то есть это те изменения индивидуальной биографии человека, которые приводят к психической напряженности, перестройке системы социальных отношений и сознания.

Еще одна группа ненормативных кризисов представлена критическими, трагическими событиями в жизни индивида. Эти события могут нести для юного спортсмена катастрофические последствия, которые ведут за собой пересмотр жизненных ценностей, утраты смысла жизни и т.д. Эти кризисы могут быть вызваны неожиданной потерей близких, чередой спортивных неудач, тяжелыми травмами, и как следствие этого не возможность продолжения спортивной карьеры.

Рассмотренные нами две группы кризисов в жизни каждого человека переплетены, и когда происходит наложение кризисов, они усугубляют течение кризисов профессионального становления и протекают очень остро, конфликтно. В этой ситуации встает вопрос о необходимости оказания психологической помощи спортсмену. Опыт работы показывает, что наиболее эффективной формой работы с кризисами являются профилактика кризисов, которая заключается в регулярном мониторинге психических состояний, что обеспечивает информационную основу для реализации коррекционных мероприятий. В качестве коррекционных наиболее эффективными являются тренинговые занятия, индивидуальное консультирование, а также четкая постановка целей и задач профессионального развития, как ближайших, так и на перспективу.

Итак, подводя итог, отметим, что проблема психологического обеспечения кризисов спортивной карьеры является актуальной. Знание специфики прохождения кризисов спортивной карьеры, на наш взгляд, является основой для построения системы психологического сопровождения профессиональной подготовки спортсменов, а также обеспечения социально-психологической адаптации спортсменов после окончания спортивной карьеры. Одной из значимых составляющих психологического сопровождения спортивной карьеры является создание модели ее описания, что и было нами осуществлено в данном научном исследовании.

В заключение отметим, дальнейшее исследование кризисов профессионального развития спортсмена, позволит детально разработать программу сопровождения кризиса и его последствий, правильно планировать учебнотренировочную и соревновательную деятельность и сопряженные с этим соревновательные цели и задачи.

Список литературы:

1. Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды / Б.Г. Ананьев. -М., 1970. - Т. 1.

2. Багадирова С.К. Этапы профессионализации личности в спорте / С.К. Багадирова // Физкультура и образование, спорт, биомеханика, безопасность жизнедеятельности: материалы Международной научной конференции, посвященной 70-летию АГУ / Под общ. ред. Я.К. Коблева, Е.Г Вержбицкой. - Майкоп, 2010. - С. 20-25.

3. Браун Дж. Фрейд и постфрейдисты [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.psymstm/Иbrary.php/?part=artide&id=2085.

4. Зеер Э.Ф. Эмоциональный компонент в профессиональном становлении педагога / Э.Ф. Зеер, Э.Э. Сыманюк // Мир психологии. - 2002. - № 4 (32). - С. 194-203.

5. Иванов И.Б. Психологическое консультирование как средство помощи спортсменам, завершающим и завершившим спортивную карьеру: автореф. дисс. ... канд. псих. наук / И. Б. Иванов. - М., 2009. - 22 с.

6. Поливанова К.Н. Психологический анализ кризисов возрастного развития [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.voppsy.ru/issues/ 1994/941/941061 .Ыт.

7. Стамбулова Н.Б. Кризисы спортивной карьеры / Н.Б. Стамбулова // Теория и практика физической культуры. - 1997. - № 10. - С. 13-17.

8. Сенатрова О.Ю. Психолого-педагогические условия социальной адаптации спортсменов, завершающих спортивную карьеру: автореф. дисс. ... канд. пед. наук / О.Ю. Сенаторова. - М., 2006. - 23 с.

9. Социальные и биологические особенности в развитии личности подростка [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://objectiv.narod.ru/ Р5усЫо1о^/ро^о51ок_2.Ы1т1.

10. Шихвердиев С.Н. Влияние психологической адаптации спортсменов, завершающих спортивную карьеру, на их адаптированность к условиям / С.Н. Шихвердиев // Ученые записки университета имени П.Ф. Лес-гафта. - 2010. - № 9 (67).

ЗНАЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ СИЛОВЫХ И СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ГЛУХИХ ШКОЛЬНИКОВ

© Кириленко Ж.Ф.*

Школа-интернат № 36, г. Ставрополь

С точки зрения физиологии о состоянии двигательной сферы глухих детей можно судить по некоторым неврологическим показателям. Данные,

* Учитель физической культуры.

CC BY

CC BY 361

361