возрастание микробного загрязнения в ходе технологического процесса: после мойки соотношение индексов БГКП и ФКП было 1,54 и 0,9, а в щипальном цехе — 2,02 и 1,44. При этом были выделены сальмонеллы (Б. ЫапНз, Б. Острое) как после мойки (0,02), так и после разволокнения (0,09).

В натурных условиях изучено влияние обеспыливания и дезинфекции на микробную загрязненность сырья. Оказалось, что обеспыливание не дает положительного эффекта.

Дезинфекционная обработка сырья в паровых камерах при соблюдении регламентированного режима работы приводила к уничтожению изучаемых бактерий.

В результате исследования ВТМ, поступающих на пункты сбора и предприятия первичной обработки разных городов, установлены значительные различия степени их бактериального загрязнения. В ряде районов страны (центральном, южном, среднеазиатском) ВТМ поступают на предприятия

сильно загрязненными. Низкий уровень бактериального загрязнения отмечен в восточных и осо-' бенно в западных районах.

Исследование динамики микробного загрязнения сырья в ходе технологического процесса обработки показало последовательное возрастание микробной массы по всем показателям. Поэтому следует учитывать не только исходную степень бактериальной обсемененностн, но и влияние технологии на содержание микрофлоры в сырье.

Таким образом, полученные данные комплексной санитарно-мпкробиологической характеристики могут быть использованы для гигиенической оценки условий труда в производстве ВТМ.

Поступила 17.04.85

Summary. Microbial contamination of various types of textile waste is evaluated. Changes in bacterial contamination due to the technological treatment of secondary textile waste (sorting, washing, fiber-extraction) are shown; the priority indicator of contamination is E. coli content.

УДК 613.489:1646.46:685.659.32

С. А. Полиевский, Т. Т. Фомина, М. А. Зырина, А. Галаль Эль-Дин, В. Н. Сломницкий, М. Б. Фридзон. А. П. Шиян, Ю. В. Суслов, В. Ю. Мишаков, В. П. Маркин

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЛЫЖНОЙ ОБУВИ

Центральный институт физической культуры, Москва

В настоящее время в мире выпускаются четыре разновидности лыжной обуви: ботинки для катания на лыжах, полуботинки для скоростного бега на лыжах, ботинки горнолыжные и лыжно-прыж-ковые. Кроме общих требований (прочность, устойчивость к действию воды, снега, льда, защита от низкой температуры, предохранение спортсменов от травм и обеспечение условий для достижения высоких спортивных результатов), к лыжной обуви предъявляются и специфические требования, зависящие от вида лыжного спорта. Например, обувь для скоростного бега на лыжах должна быть легкой, обладать достаточной гибкостью в пучковой части, высокой надежностью и долговечностью и хорошими физико-гигиеническими свойствами, обеспечивающими стопе необходимую комфортность во время соревнований и длительных тренировок.

В данной работе гигиенической оценке подвергались лыжные полуботинки спортивно-массового пользования, выпускаемые Московским экспериментальным комбинатом спортивных изделий «Спорт» (артикул М 144609В, ежегодно выпуск 25 000 пар), Свердловской фабрикой «Спорт-обувь» (артикул М 149612 цл, ежегодный выпуск 129 000 пар), Московской экспериментальной фабрикой «Спортобувь» ДСО профсоюзов (артикул М 149612чл, ежегодный выпуск 17 000 пар), Клинской экспериментальной фабрикой спортив-

ной обуви (артикул М144609В, ежегодный выпуск 40 000 пар).

Все рассматриваемые модели обуви (в порядке следования № 1—4 ) имеют одинаковое крепление к подошве — клее-доппельно-гвоздевое и отличаются друг от друга в основном особенностями конструкции верха и материалом для него.

В модели № 1 в качестве материала для верха использована натуральная кожа «спецфутбол»; заготовка верха обуви имеет кожаную подкладку пяточной части (карман для жесткого задника), в передней части подкладка отсутствует; подошва из натуральной кожи, в носочно-пучковой части двухслойная, с резиновой подметкой.

В модели № 2 в качестве материала для верха использована натуральная кожа хромового метода дубления; заготовка верха имеет сквозную кожаную подкладку, а передняя (носочная) часть укреплена текстильным подноском; подошва из натуральной кожи в носочно-пучковой части двухслойная с резиновой подметкой.

В модели № 3 верх из натуральной кожи хромового метода дубления; заготовка верха имеет сквозную подкладку — в передней части из тонкой кожи, в задней из более плотной и толстой; подошва однослойная из натуральной кожи.

В модели № 4 верх из натуральной кожи «спецфутбол»; заготовка верха имеет кожаную

40 -30 -20 -Ю -

и 20 40 60 ВО >00

Градуировочная кривая угольного датчика. По оси абсцисс — относительная влажность воздуха (в %); по оси ординат — сопротивление (в кОм)

подкладку в пяточной и носочной части; подошва однослойная из натуральной кожи.

Другие конструктивные особенности моделей не имеют существенного гигиенического значения, но отражаются на внешнем виде обуви.

Сравнительную гигиеническую оценку моделей ¿лыжной обуви проводили по трем направлениям: * исследовали внутриобувной микроклимат при моделировании ходьбы на лыжах в холодовой камере, проводили анкетирование лыжников по итогам опытной носки лыжных полуботинок, определяли некоторые показатели гигиенических свойств обувных материалов и обуви.

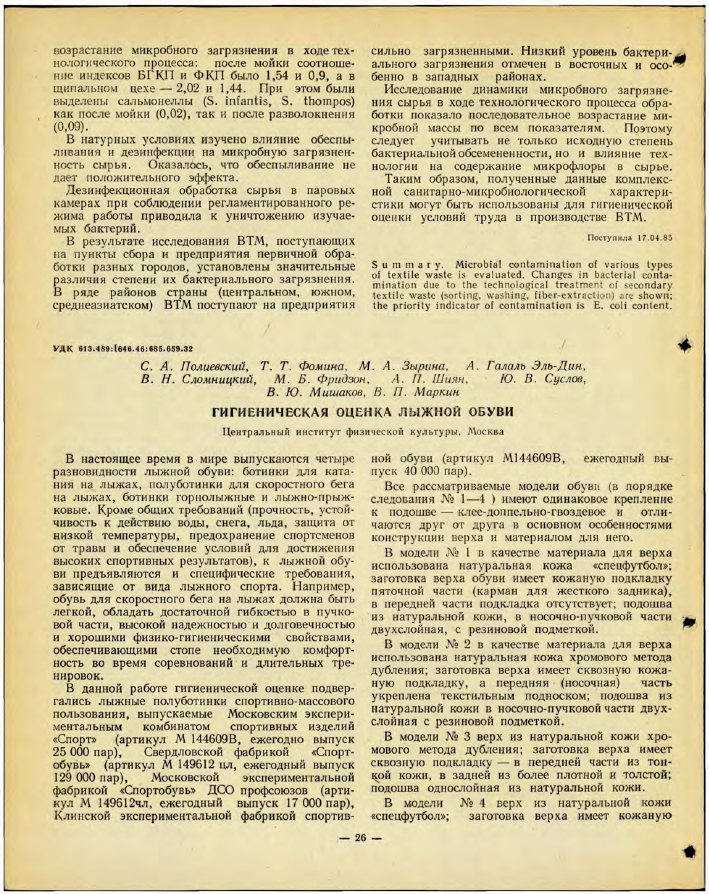

Для изучения микроклимата внутриобувного пространства была разработана методика исследования относительной влажности внутриобувного пространства с помощью угольного датчика, принцип действия которого основан на изменении размеров влагочувствительного материала при сорбировании водяного пара из окружающего воздуха и связанного с этим изменении электрического сопротивления датчиков.

Датчик устроен следующим образом. Влагочув-ствительная пленка изготовлена из смеси ацетат-целлюлозы с угольным порошком в соотношении 10 : 3. Пленку наносили на поверхность подложки с постоянной скоростью погружения и извлечения. В качестве подложки для изготовления датчиков щ использовали ситалловые пластинки толщиной 1 мм. На поверхность таких пластинок методом вакуумного напыления наносили никелевые электроды с подслоем хрома. Гребенчатый рисунок электродов формировали методом фотолитографии.

Техническая характеристика датчиков: размер не более 0,5x0,5x1,1 мм, масса 0,1 г, толщина влагочувствительного слоя 0,003 мм, номинальное электрическое сопротивление (при ф=50%) 15± ±2 кОм.

Метрологическая характеристика: диапазон измерения относительной влажности 20—98%, температурный диапазон работы 10—30 °С, предел изменения электрического сопротивления 5— 40 кОм, постоянная времени при постоянных условиях 0,2 с, предел допускаемой погрешности измерения 5%.

На рисунке представлена градуировочная кривая угольного датчика. Градуировку осуществляли с помощью гигростата ПО-34 производства Рижского завода гидрометприборов. Данная градуировочная кривая может быть апроксимирована полиномом второй степени: ф=а0+с<1/? +а2/?2, где Ф — относительная влажность; сц, а1, аг — эмпирические коэффициенты, определяемые при индивидуальной градуировке датчиков в трех точках.

Температуру кожи и внутриобувного пространства измеряли с помощью специально сконструированных датчиков на базе безынерционного точечного термистера СТЗ-16.

Для предохранения от контакта со стопой и обувью, а также от повреждений датчики влажности и температуры внутриобувного пространства помещали в общий эбонитовый корпус диаметром 1 см и толщиной 3 мм, оба основания которого имели многочисленные мелкие отверстия для воздухообмена. Корпус размещали в переменной части стельки. Датчик температуры кожи закрепляли на 2 см ниже центра внутренней лодыжки. В процессе экспериментов выводы датчиков с разъемом для подключения к измерительной аппаратуре закрепляли в шнуровке обуви. Показатели записывались на лентах электронных потенциометров ЭПП-09 на протяжении всего опыта. Срезы брали через каждые 3 мин работы. Эксперимент проводили в холодовой камере при температуре воздуха от —5 до —8 °С при моделировании спортивных нагрузок лыжников-гонщиков, для чего использовали специальную установку, состоящую их двух тренажеров.

Передвижения выполнялись на укороченных лыжах по дорожке тренажера беговая дорожка — массажер «Колибри», представляющего собой раму, на которой укреплены оси с пластмассовыми роликами. Для развития специфической силы рук лыжника-гонщика к носочной части лыж были прикреплены тяги тренажера, основной частью которого является инерционное устройство, состоящее из маховика, барабанов с тягами, возвратного и тормозного устройств.

Эта установка позволила вполне удовлетворительно моделировать передвижения лыжников-гонщиков с должными усилиями и соответствующими нагрузками на лыжную обувь. Имитация лыжного переменного холода осуществлялась с постоянной частотой шагов, задаваемой метрономом, и постоянными усилиями в течение 45 мин. С каждой из четырех моделей обуви проведено по 5 опытов, после каждого из них обувь просушивали, а носки (чистошерстяные, одного артикула) меняли. Массу обуви измеряли до и после опыта.

Что касается индивидуальных данных, то относительная влажность воздуха и температурные показатели у разных спортсменов различались. Так, у спортсмена К. отмечено резкое прогрессирующее увеличение влажности внутриобувного пространства с последующим насыщением на 36—39-й

минуте независимо от модели обуви. У других спортсменов влажность внутриобувного пространства до конца эксперимента оставалась примерно одинаковой, а иногда имела тенденцию к снижению. Температурные показатели были более нивелированы. всех спортсменов отмечалось разной степени выраженности снижение температуры внутриобувного пространства, сочетающееся с понижением температуры поверхности стопы. Однако кривые индивидуальных сдвигов имели особенности — разное время начала и степень снижения температуры. Среднегрупповые данные о влажности внутриобувного пространства исследованных моделей обуви различались незначительно; имелись статистические различия только между показателями моделей № 1 и 2 в сторону более низкой влажности при нагрузках в первой.

Температура внутриобувного пространства в обуви модели № 1 снизилась на 3,6 °С, в модели № 2 — на 2,2 °С, в модели № 3 — на 0,25 °С, в модели №4 — на 1,45 °С. При этом сдвиг в первых двух и последнем вариантах обуви был достоверен (Р< <0,05). Температура кожи стопы снизилась в этих же моделях обуви соответственно на 6,5, 4,9, 2,7 и 3 °С (Р<0,01). Как видно из этих данных, наибольшее снижение температуры было в обуви модели № 1, в которой отсутствует подкладка в передней части заготовки верха.

В анкетировании участвовало 20 спортсменов-гонщиков (по 5 на каждую модель): 3 мастера спорта СССР, 2 кандидата в мастера, остальные — перворазрядники 1. Анкета содержала вопросы: температурные диапазоны эксплуатации, тепловые ощущения в процессе носки по частям стопы, ощущения влагонакопления, оценка жесткости обуви и др.

Большинство (60%) спортсменов указали, что использовать обувь этих моделей возможно в температурном диапазоне от 0 до —20 °С, 35% ощутили холод при температуре ниже —15 °С.

Повышенную влажность внутри обуви независимо от модели отметили 95% испытуемых, из которых 70% чувствовали ее постоянно. При этом на ощущение влажности в области пальцев жаловались 30%, в области всего переднего отдела стопы — 35%, всей стопы — 35% спортсменов. Все обследованные отметили попадание внутрь обуви мокрого снега, а также ее промокание.

Локальные теплоощущения по частям стопы имели тенденцию в сторону большего процента оценок «холодно» и «очень холодно» в области пальцев (65%) и всего переднего отдела стопы (45%). В области пяточной части стопы холодовые ощущения были в единичных случаях.

Жесткость обуви ощущали 60% спортсменов, причем больше всего в носочно-пучковой части. У половины спортсменов возникло раздражение кожи, чаще всего эта была потертость, реже мозо-

1 Спортсмены тренировались в этой обуви в среднем 5 раз в неделю го 3—4 ч в период с декабря 1983 г. по март 1984 г. (один лыжный сезон).

ли. В 45% случаев данные явления имелись в об-# ласти пальцев, в 45% — в местах сгиба и в 10% — в области пятки. Большинство спортсменов связывают это с жесткостью обуви, за счет жесткости и толщины использованных материалов.

Больше половины (55%) спортсменов считали обувь чрезмерно тяжелой, в этом плане их более удовлетворяла модель № 3.

Эта модель получила хорошие отзывы и по другим показателям, в частности достаточной гибкости в пучковой части (40%), оптимальной жесткости низа в геленочной части (80%). По тепловым ощущениям и характеру влажности различий между образцами обуви не выявлено.

Толщину материалов определяли по ГОСТу 11358—74, паропроницаемость — по ГОСТу 938.17—70, воздухопроницаемость — по ГОСТу 938.18—70, намокаемость — по ГОСТу 938.24—72, коэффициент теплопроводности — по методу, предложенному А. П. Жихаревым 11]. Водопромокаемость обуви определяли на приборе ИВД-0-1 по методике ЦНИИ кожевенной промышленности, в статических условиях водо- .А проницаемость и намокаемость — по ГОСТу 9291— ^ 56. Коэффициент теплопередачи обуви устанавливали по методу бнкалориметра 121. Результаты испытаний обрабатывали с помощью методов математической статистики. Число измерений показателя (от 10 до 20) выбирали, исходя из того, что ошибка опыта не должна превышать 5% при заданной вероятности 0,95. В целом по комплексу свойств, характеризующих модели обуви с гигиенической точки зрения, следует отдать предпочтение модели № 3. При наименьших показателях массы и удовлетворительной толщине пакета верха она имеет лучшие влаго- и теплозащитные свойства.

При исследовании материалов и пакетов материалов верха установлено, что наибольшая водопроницаемость, намокаемость и коэффициент теплопроводности характерны для систем, в которых верх изготовлен из кожи «спецфутбол», имеющей и меньшую воздухопроницаемость.

Таким образом, на гигиенические свойства обуви большое влияние оказывают материал верха, конструктивные особенности (наличие подкладки, ¿р ее конфигурация), а также технологические особенности изготовления обуви (применение клеев при соединении слоев верха обуви). Худшими гигиеническими свойствами для занятий лыжным спортом как по данным анкетирования и исследования обуви при моделировании спортивных нагрузок, так и по физико-гигиеническим показателям обладала модель № 1.

Сопоставление и анализ результатов моделирования ходьбы на лыжах в холодовой камере, анкетирования лыжников по итогам опытной носки и лабораторного исследования гигиенических свойств материалов и обуви позволяет считать модель № 3 наиболее приемлемой для использования при скоростном беге на лыжах. Для улучшения гигиенических свойств обуви — повышения ее водостой-

кости в процессе эксплуатации — рекомендуется %гидрофобизация ее верха с помощью кремнийор-ганических соединений. Для снижения жесткости в носочно-пучковой части обуви следует применять высокоэластичную натуральную кожу малой толщины, а для исключения потертости стоп в пяточной области необходимо уменьшить высоту жесткого задника.

Литератур а

1. Жихарев А. /7. Разработка методов исследования материалов для одежды н обуви в широком интервале температур. Дис. канд. техн. наук. М., 1980.

2. Кедров JI. В. Теплозащитные свойства обуви. М., 1979.

Поступила 06 03.85

Summary. Hygienic characteristics of modern ski boots of different patterns produced in the USSR were studied. Microclimate in Ihe boots was studied by skiing simulation in a refrigerating chamber; the results of experimental wearing were assessed by a questionnaire; physico-hygienic characteristics of the upper surface of the material were also studied. Microclimate in the boots was evaluated on the basis of the method developed by the authors. The results made it possible to evaluate the fitness of the patterns for skiing on a mass scale. Ways of hygienic improvement of ski boots have been outlined.

УДК 813.6: 622.33(477.61/.62)

Ф. X. Зингер, Н. И. Петрова, А. А. Рубцов, А. Л. Мищенко

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ШАХТАХ С КРУТЫМИ ПЛАСТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА

ДОНБАССА

Донецкий НИИ гигиены труда и профзаболеваний

Изучение эффективности оздоровительных ме-роприятий приобретает особую актуальность для глубоких угольных шахт, где разрабатываются крутые пласты и имеется сложная горно-геологическая обстановка, сдерживающая темпы механизации очистных работ и нормализации условий труда. Вместе с тем и на этих штатах за истекший период осуществлены крупные социально-медицин-ские мероприятия, которые не могли не оказать положительного влияния на основные тенденции заболеваемости горнорабочих.

В связи с изложенным была поставлена задача изучения основных изменений и тенденций заболеваемости с временной утратой трудоспособности, профессиональной заболеваемости и условий труда горнорабочих угольных шахт с крутым залеганием пластов Горловского региона Центрального района Донбасса и на этой основе определения основных перспективных направлений и путей улучшения профилактической работы, направленной на сохранение здоровья и поддержание высокой работоспособности горнорабочих.

Были собраны и проанализированы материалы о заболеваемости с временной утратой трудоспособ-^ ностн и профессиональной более 20 ООО горнорабочих угольных шахт за 1951 —1983 гг. Данные о заболеваемости с временной утратой трудоспособности охватывают более 30 лет, а профессиональной — 1965—1983 гг. (анализ ее проведен с учетом профессии, стажа и возраста горнорабочих).

Для выявления степени сопряженности и доли влияния различных производственных факторов, санитарно-гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий на формирование заболеваемости горнорабочих использовали корреляционный и регрессивный анализ. При этом с помощью ЭВМ ЕС-1022 проведена обработка данных и исследовано более 1200 случайных связей между влияющими факторами и показателями заболе-

ваемости с временной утратой трудоспособности по каждой из обследованных угольных шахт за 32 года.

Комплекс санитарно-технических и санитарно-гигиенических мероприятий, внедренных на угольных шахтах в течение изученного периода, оценивали по десятибалльной системе. Исходные данные об изменении уровня медико-санитарного обслуживания горнорабочих за этот период получены путем экспертной оценки архивных отчетных и управленческих документов.

Установлено, что на протяжении изученного периода произошло заметное углубление разработок угольных месторождений. Так, средняя глубина разрабатываемых угольных пластов на шахтах региона увеличилась более чем в 2 раза и в 1983 г. достигла 882 м. Этот фактор явился определяющим для увеличения удельного веса очистных и подготовительных забоев, в которых температура воздуха стала превышать нормативы (более 26 °С), что в целом привело к ухудшению условий труда, поскольку к воздействующему на горнорабочих комплексу неблагоприятных производственных факторов добавился нагревающий микроклимат. В связи с этим на шахтах, особенно в 70-е годы, стали более интенсивно внедряться стационарные холодильные установки и переносные кондиционеры, с помощью которых к 1983 г. на шахтах региона средняя температура воздуха в очистных забоях снизилась до 26,4 "С, а в подготовительных забоях— лишь на 1,3 °С.

Требуется осуществление более широкого круга и повышение эффективности горнотехнических мероприятий, а также расширение объема внедряемых технических средств для искусственного охлаждения воздуха, в первую очередь в подготовительных забоях. Достигнуты определенные успехи в снижении пылевой опасности в шахтах после внедрения обес-

CC BY

CC BY 7

7