ЛЕКЦИИ И ОБЗОРЫ

Л.М. Казакова

Кемеровская государственная медицинская академия, Кафедра педиатрии №2

ДЕФИЦИТ ЖЕЛЕЗА У ДЕТЕЙ

По заключению ВОЗ, самым беспощадным убийцей и причиной страдания на земле является крайняя бедность. Это главный фактор сокращения продолжительности жизни, развития хронических, инфекционных, психических заболеваний, стресса, суицидов. В последние годы бедность получила широкое распространение в России, что привело к значительному росту различных алиментарных дефицитов, в том числе и железа. Даже в Москве и Московской области - регионах экономически благополучных - железодефицитная анемия (ЖДА) у грудных детей возросла до 30 - 50 %%. Обращает на себя внимание рост ЖДА среди беременных женщин, особенно в последний триместр беременности, до 90% случаев.

Драматизм сидеропении сводится не только к её широкому распространению, но, прежде всего, к органной патологии, которая затрагивает все ткани и системы человека. Это связано с тем, что железо, входя в состав 70 ферментов, обеспечивает окислительное фосфори-лирование, тканевое дыхание каждой клетки и все процессы жизнеобеспечения тканей, поэтому при дефиците железа (ДЖ) развивается дистрофия тканей. В клинике ЖДА хорошо известны такие симптомы, как сухость кожи, волос, атрофия сосочков языка, ломкость ногтей. С помощью биопсии слизистой желудка, двенадцатиперстной и тощей кишки, а также нагрузочных проб, доказано развитие энте-ропатии, приводящей к синдрому мальабсорбции (1). Кроме того, при ДЖ повышается всасывание свинца, токсически действующего на ЦНС (1). Важным аспектом гипосидероза является снижение ин-

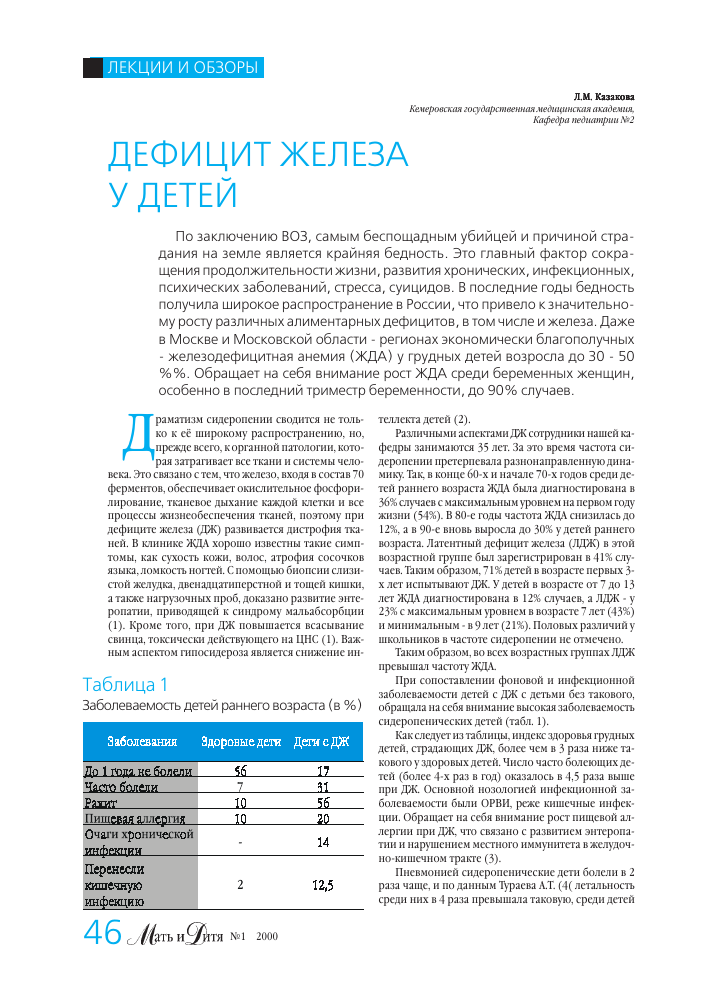

Таблица1

Заболеваемость детей раннего возраста (в %)

Заболевания Здоровые дети Дети с ДЖ

До 1 года не болели 56 17

Часто болели 7 31

Рахит 10 56

Пищевая аллергия 10 20

Очаги хронической инфекции - 14

Перенесли кишечную инфекцию 2 12,5

теллекта детей (2).

Различными аспектами ДЖ сотрудники нашей кафедры занимаются 35 лет. За это время частота сидеропении претерпевала разнонаправленную динамику. Так, в конце 60-х и начале 70-х годов среди детей раннего возраста ЖДА была диагностирована в 36% случаев с максимальным уровнем на первом году жизни (54%). В 80-е годы частота ЖДА снизилась до 12%, а в 90-е вновь выросла до 30% у детей раннего возраста. Латентный дефицит железа (ЛДЖ) в этой возрастной группе был зарегистрирован в 41% случаев. Таким образом, 71% детей в возрасте первых 3-х лет испытывают ДЖ. У детей в возрасте от 7 до 13 лет ЖДА диагностирована в 12% случаев, а ЛДЖ - у 23% с максимальным уровнем в возрасте 7 лет (43%) и минимальным - в 9 лет (21%). Половых различий у школьников в частоте сидеропении не отмечено.

Таким образом, во всех возрастных группах ЛДЖ превышал частоту ЖДА.

При сопоставлении фоновой и инфекционной заболеваемости детей с ДЖ с детьми без такового, обращала на себя внимание высокая заболеваемость сидеропенических детей (табл. 1).

Как следует из таблицы, индекс здоровья грудных детей, страдающих ДЖ, более чем в 3 раза ниже такового у здоровых детей. Число часто болеющих детей (более 4-х раз в год) оказалось в 4,5 раза выше при ДЖ. Основной нозологией инфекционной заболеваемости были ОРВИ, реже кишечные инфекции. Обращает на себя внимание рост пищевой аллергии при ДЖ, что связано с развитием энтеропа-тии и нарушением местного иммунитета в желудочно-кишечном тракте (3).

Пневмонией сидеропенические дети болели в 2 раза чаще, и по данным Тураева А.Т. (4( летальность среди них в 4 раза превышала таковую, среди детей

Таблица 2

Заболеваемость детей в возрасте 7-13 лет (в %)

Заболевания Здоровые дети Дети с ДЖ

Очаги хронической инфекции (гайморит, тонзиллит, 17 66

периодонтит, аденоидит)

Пневмония 2 14,6

Гепатит 6 12,5

Кишечная инфекция 6 13

Частые ОРВИ 17 55,5

Пищевая и лекарственная аллергия 12 43

болеющих пневмонией без ДЖ. Согласно данным Chandra R. et al. (3(, при сальмонеллезе у детей с си-деропенией летальность достигала 26%, у детей же без ДЖ летальности не наблюдалось.

Заболеваемость школьников с ДЖ представлена в таблице 2.

Более высокая заболеваемость сидеропеничес-ких детей отмечалась гастродуоденитом, пиелонефритом, бронхиальной астмой, множественным кариесом зубов. Следует отметить, что по всем нозологи-ям частота инфекционной заболеваемости при ЖДА выше, чем при ЛДЖ. Школьная успеваемость детей с ДЖ была ниже, чем у здоровых детей.

Таким образом, представленные данные свидетельствуют о высокой инфекционной заболеваемости и аллергии детей, страдающих гипосидерозом, у них более чем в 3 раза чаще формируются очаги хронической инфекции, что наносит значительный ущерб здоровью ребенка. Клинически можно думать о развитии иммунодефицитного состояния при ДЖ.

Для подтверждения этого предположения мы исследовали у детей с ДЖ неспецифические факторы защиты и некоторые показатели клеточного и гуморального иммунитета (5, 6, 7, 8, 9, 10).

Так, содержание лизоцима в слюне и сыворотке крови у детей с ДЖ было в 2 раза ниже по сравнению со здоровыми детьми (табл. 3). Такая же закономерность наблюдалась и в отношении бактери-цидности крови.

Фагоцитарный показатель снижался с 78,4% у здоровых до 63,8% при ЛЖД и до 50,1% при ЖДА. Завершенность фагоцитоза соответственно редуцировалась с 74,3% до 60,7% при ЛДЖ и до 57% при ЖДА.

Снижение переваривающей способности фагоцитов было связано с падением активности миелопероксида-зы в них с 2,78 СЦК до 1,56СЦК при ЖДА. (СЦК - средний цитохимический коэффициент).

При сопоставлении активности фагоцитоза с инфекционной заболеваемостью детей установлено, что чем ниже был фагоцитоз, тем чаще у детей формировались очаги хронической инфекции.

Как следует из таблицы 4, содержание Т-лимфоцитов у детей с ДЖ прогрессивно снижалось с нарастанием его тяжести. В 2 раза редуцировалась РБТЛ при ЖДА (РБТЛ - реакция бласт-ной трансформации лимфоцитов).

Снижение пролиферативной активности Т-лимфоцитов при ДЖ связано с падением в 3-5 раз скорости включения в клетку предшественников ДНК-Н3-тимидина (11(, что может быть обусловлено падением активности железосодержащих ферментов, участвующих в синтезе ДНК. Содержание Т-хелперов и Т-супрессоров во всех 3-х группах оставалось практически на одном уровне. При сопоставлении инфекционной заболеваемости сиде-ропенических детей с показателями клеточного иммунитета выявлена обратная зависимость. Чем меньше было у ребенка лимфоцитов, и чем ниже была их пролиферативная активность, тем чаще дети болели вирусными и другими инфекционными заболеваниями, составляя группу часто болеющих детей.

При изучении уровня сывороточных иммуноглобулинов установлен более низкий уровень ^ А -0432 мг/мл у здоровых детей, 0,347 мг/мл при ЛДЖ и 0,335 мг/мл при ЖДА. Что касается содержания ^ и ^М, то статистически значимых различий в 3-х исследуемых группах не выявлено.

Таким образом, гипосидероз сопровождается сни-

Таблица 3

Содержание лизоцима слюны и сыворотки крови в титруемых единицах

Здоровые дети (М±т) ЛДЖ (М±т) ЩА (М±т)

Лизоцим слюны 748 ± 66 413±4 394 ±51

Лизоцим сыворотки крови 397 ±32 144 ±42 138 ±96

№1 2000

жением фагоцитарной активности гранулоцитов, ли-зоцима в слюне и в сыворотке крови, клеточного иммунитета.

В связи с этим возникает вопрос о способности сидеропенических детей вырабатывать поствакцинальный иммунитет. С этой целью нами были исследованы титры противокоревых, противостолбнячных и антидифтерийных антител при ЛДЖ, ЖДА в сравнении со здоровыми детьми. При вакцинации ЖКВ 5% детей с ЖДА оказались серонегативными и у 45% с ЛДЖ, у 50% с ЖДА был получен слабый иммунный ответ (титр 1(10) против 27% - в норме. Средний иммунный ответ (титр 1(20 - 1(30) был выявлен у 50% здоровых, у 37% с ЛДЖ и у 35% с ЖДА и сильный иммунный ответ (титр1(40) наблюдался у 15% больных ЖДА, 18% с ЛДЖ и у 23% здоровых.

На дифтерийную вакцинацию у здоровых детей

Таблица 4

Показатели клеточного иммунитета

Здоровые дети ЛДЖ ЩА

Количество Т-л (%) 43,4 27,4 26,4

РБТЛ (%) 32,2 23,1 16,6

СД4 (%) 34,7 35,1 37,5

СД8 (%) 19,9 20,1 19

в 4-5 раза чаще присутствовали у здоровых детей. Но наибольшие различия получены по не вскрытым антигенам - Blank, которые в 12 раз чаще регистрировались при ДЖ по сравнению со здоровыми детьми.

Что касается силы иммунного ответа, то в 2-х сравниваемых группах она ассоциировалась с разными антигенами. В группе здоровых детей сильный иммунный ответ был связан с антигенами HLA DR7, DR3 и DR5, а у детей с ДЖ при носительстве данных антигенов получен слабый иммунный ответ, у детей с сидеропенией в данной ситуации наблюдались все три вида иммунного ответа, хотя преобладал слабый иммунный ответ.

Разница в силе иммунного ответа в трех изучаемых группах при носительстве одних и тех же антигенов II класса HLA может быть связана с наличием у детей иных аллелей этих антигенов, либо с участием в иммунном ответе других антигенов, в частности Q. В тоже время, проводимые исследования убедительно показали отрицательное влияние сидеро-пении на силу поствакцинального иммунитета. В связи с этим, представляется целесообразным перед вакцинацией исследовать сывороточный ферритин и при его уровне ниже 10 нг/мл проводить 3-х месячный курс ферротерапии, после которой вакцинировать ребенка. Это особенно важно при вакцинации ЖКВ, так как противокоревой иммунитет максимально страдает при ДЖ.

ЛИТЕРАТУРА

1. Парванта И. //Материалы 6-го Международного симпозиума. - М., 1998. - С. 120-123.

2. Sechardi U. //Am. J. Clin.Nutr. - 1989. - Vol. 50.- P. 675-686.

3. Chandra R., Woodford B., Hyam P. //Iron metabolism. - Amsterdam, 1977. - P. 249-272.

4. Тураев А.Т. Особенности алиментарной анемии у детей раннего возраста в условиях Узбекистана: Ав-тореф. дис. ... канд. мед. наук. - М., 1974.

5. Гараничев В.С., Казакова Л.М., Комарова М.А. и др. //Педиатрия. - 1984. - №9. - С. 31-33.

6. Гараничев В.С. Причины инфекционной заболеваемости у детей с дефицитом железа: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. - Иваново, 1988.

7. Казакова Л.М., Гараничев В.С. /В кн.: II Всерос. съезд гематологов и трансфузиологов. - Челябинск,

1986. - С. 265-267.

8. Казакова Л.М., Гараничев В.С. /В кн.: I Всерос. съезд гематологов и трансфузиологов. - Львов, 1985. - С. 349-350.

9. Казакова Л.М., Макрушин И.М. //Педиатрия. -1992. - №10. - С. 71-72.

10. Казакова Л.М., Тетюхина Л.Н. //Педиатрия. -

1987. - №4. - С. 72-73.

11. Dallman P. //Am. J. Clin. Nutr. - 1987. - Aug. (2). -P. 329-334.

12. Устюжанина В.В., Казакова Л.М., Шабалдин А.В. //Педиатрия. - 1999. - №6. - С. 30-32.

чаще (48%) отмечался средний иммунный ответ (титр 0,312-0,625 МЕ/мл), тогда как при ДЖ у 48% имел место слабый иммунный ответ (0,078-0,156 МЕ/ мл).

На столбнячный анатоксин у 40% здоровых детей наблюдался сильный иммунный ответ (12560) и у 35% - средний (титр 1160 - 1280). При ДЖ преобладал слабый иммунный ответ (38%).

Сопоставляя титр антител с уровнем сывороточного ферритина, получена прямая зависимость. Минимальный титр антител на все три антигена наблюдался у детей с уровнем ферритина 5 нг/мл и ниже.

Таким образом, при дефиците железа преобладал слабый иммунный ответ на вакцинацию ЖКВ и дифтерийно-столбнячным анатоксином. Чаще всего слабый иммунный ответ и серонегативность имели место на вакцинацию ЖКВ. В то же время известно, что сила иммунного ответа связана с генами II класса HLA, в частности - с DR. При изучении частоты встречаемости HLA DR1, DR2, DR3, DR4, DR5, DR6, DR7, Blank антигенов в группе здоровых детей и больных ДЖ(12( установлены достоверные различия по трем антигенам. Так антиген DR2 в 2,5 раза чаще выявлялся при сидеропении, а DR4 и DR5, напротив,

CC BY

CC BY 26

26