Кондратенко С.Ю.

Кандидат исторических наук, ассистент, кафедра политической истории Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД ТУЛЬСКОЙ ОБОРОНИТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ (24 ОКТЯБРЯ - 7 НОЯБРЯ 1941 г.)

Аннотация

Статья посвящена анализу действий советских и немецких войск в первый период проведения Тульской оборонительной операции осенью 1941 г. На основе ранее не изученных документов Центрального архива Министерства обороны рассматриваются особенности организации обороны советскими войсками, а также причины неудачи осеннего наступления немецких войск на Москву с южного стратегического направления.

Ключевые слова: наступление, оборонительная операция, боевой участок, дивизия Keywords: offensive, defensive operation, fighting site, division

30 сентября 1941 г. ударом 2-й танковой группы (с 6 октября 1941 г. - армия) генерал-полковника Г. Гудериана началась операция «Тайфун», решительное наступление немецких войск на Москву. В ходе наступления германское командование одновременно с продвижением центральной группы войск, обеспечивало свои фланги, последовательно нанося удары на Калинин и Тулу. Так, главная задача южного немецкого крыла (основным ядром которого была 2-я танковая группа) заключалась в том, чтобы осуществить быстрый прорыв в направлении на Тулу и далее через рубеж р.

Оки между Рязанью и Серпуховым, захватить важные промышленные районы с городами Тула, Сталиногорск, Кашира и затем окружить столицу с юго-востока, замкнув вместе с северной группой кольцо восточнее Москвы. [19, 33]

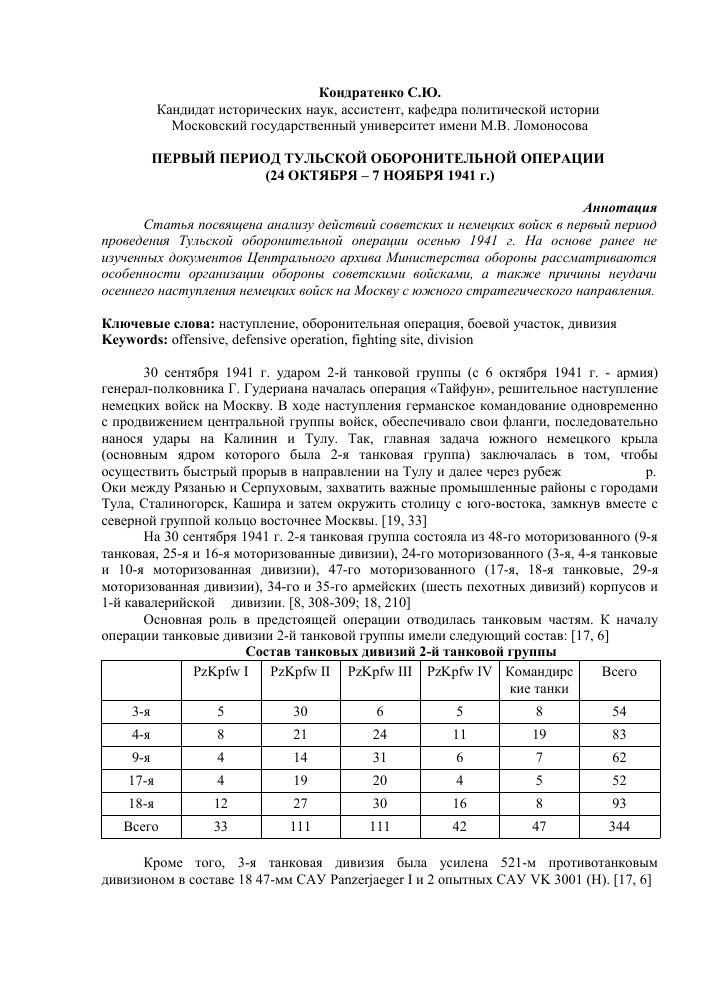

На 30 сентября 1941 г. 2-я танковая группа состояла из 48-го моторизованного (9-я танковая, 25-я и 16-я моторизованные дивизии), 24-го моторизованного (3-я, 4-я танковые и 10-я моторизованная дивизии), 47-го моторизованного (17-я, 18-я танковые, 29-я моторизованная дивизии), 34-го и 35-го армейских (шесть пехотных дивизий) корпусов и 1-й кавалерийской дивизии. [8, 308-309; 18, 210]

Основная роль в предстоящей операции отводилась танковым частям. К началу операции танковые дивизии 2-й танковой группы имели следующий состав: [17, 6]

Состав танковых дивизий 2-й танковой группы

PzKpfw I PzKpfw II PzKpfw III PzKpfw IV Командирс кие танки Всего

3-я 5 30 6 5 8 54

4-я 8 21 24 11 19 83

9-я 4 14 31 6 7 62

17-я 4 19 20 4 5 52

18-я 12 27 30 16 8 93

Всего 33 111 111 42 47 344

Кроме того, 3-я танковая дивизия была усилена 521-м противотанковым дивизионом в составе 18 47-мм САУ Panzerjaeger I и 2 опытных САУ "УХ 3001 (И). [17, 6]

Орловско-тульское направление прикрывала 50-я армия (генерал-майор М.П. Петров) Брянского фронта (генерал-полковник А.И. Еременко), включавшая в свой состав на 1 октября 1941 г. 217-ю, 258-ю, 260-ю, 278-ю, 279-ю, 290-ю и 299-ю стрелковые дивизии, 151-й и 643-й корпусные артиллерийские полки, 761-й артиллерийский полк ПТО, 86-й зенитно-артиллерийский дивизион, 5-й отдельный саперный батальон, а также 108-ю танковую дивизию, в которой на 27 сентября 1941 г. насчитывался 41 танк: 3

КВ, 17 Т-34 и БТ и 20 Т-40. [17, 8]

Несмотря на героическое сопротивление советских войск, первоначально немецкое наступление развивалось успешно и 6 октября части 43-го армейского и 47-го моторизованного корпусов завершили окружение основных сил Брянского фронта. Несколькими днями ранее, 3 октября, 4-я немецкая танковая дивизия ворвалась в

Орёл. Возникла реальная угроза немецкого прорыва через Тулу на Москву с юга.

Для его ликвидации Ставка срочно перебрасывает в район Мценска, формировавшийся в Тульской области 1-й гвардейский стрелковый корпус под командованием генерал-майора Д.Д. Лелюшенко. Фактически корпус как боевая единица не существовал, в его состав должны были войти различные части, перебрасываемые с других направлений: 5-я и 6-я гвардейские стрелковые дивизии, 4-я и 11-я танковые бригады, 5-й воздушно-десантный корпус. [6, 444.]

Одновременно были приняты меры по подготовке обороны Тулы. Уже 2 октября Военный совет Московского военного округа принимает решение о постройке Тульского оборонительного обвода, а в ночь с 2 на 3 октября производилось минирование дороги Мценск - Тула. Планом оборонительных сооружений предусматривалась организация круговой обороны города в составе четырех оборонительных секторов — по числу райкомов ВКП(б). 3 октября был создан штаб обороны города, который совместно с партийными и советскими органами возглавил организацию обороны Тулы. Наконец 4 октября приказом командующего войсками МВО генерала П.Н. Артемьева был

создан Тульский боевой участок. В его состав вошли Тульское военно-техническое училище, формирующаяся 330-я стрелковая дивизия и 14-я запасная стрелковая бригада.

В течение первой половины октября корпус генерала Д.Д. Лелюшенко вел успешные оборонительные бои против частей 24-моторизованного корпуса немцев, что не только не позволило Г. Гудериану развернуть наступление на Тулу сходу, но и прикрыло сосредоточение соединений 50-й армии выходящих из окружения.

К 20 октября части 50-й армии вышли из окружения и сосредоточились в районе Белева в следующем составе: 217-я (1600 человек, три батареи, батальон связи), 299-я (1320 человек, 490 лошадей, 57 пулеметов, 13 минометов, 18 орудий, 870 винтовок), 290-я (1524 человека, 1005 винтовок, 7 пулеметов), 278-я (357 человек), 258-я (766 человек, 10 пулеметов), 260-я (404 человека, 280 винтовок), 154-я (два полка с артиллерией в составе 1400 человек) стрелковые дивизии, 151-й пушечный артиллерийский полк (105 человек, 1 орудие), 643-й гаубичный артиллерийский полк (40 человек без материальной части), 5-й отдельный саперный батальон (153 человека), 96-й полк связи (220 человек, 1 машина АСК), 86-й зенитно-артиллерийский дивизион (48 человек без материальной части), 73-й полк НКВД (150 человек), 9-й запасной полк (150 человек), 761-й артиллерийский полк ПТО (30 человек без материальной части). [2, 524-525] От первоначального состава в армии осталось 10% людей и 2,4% орудий и миномётов. [6, 444] Вместо погибшего в окружении генерала М.П. Петрова армию возглавил генерал-майор А.Н. Ермаков. По указанию Ставки 50-я армия должна была в период с 24 по 30 октября отвести свои силы на рубеж Богучарово (в 25 км юго-восточнее Алексина) - Плавск, организовать на этом участке прочную оборону и преградить противнику дальнейшее продвижение к Туле.

В самой Туле дислоцировалась 69-я бригада войск НКВД, 732-й зенитноартиллерийский полк, истребительные батальоны рабочих. Из Средней Азии в Тулу

перебрасывалась 238-я стрелковая дивизия, правда вскоре направленная по приказу Верховного Главнокомандующего в Алексин.

23 октября 2-я танковая армия возобновила наступление, прорвала оборонительные позиции советских войск под Мценском и в ходе преследования разбитого противника 24 октября войсками армии была занята Чернь. С этого момента боевые действия разворачиваются на территории Тульской области.

Дальнейшее наступление осуществлялось по шоссе Орел — Тула, что привело к серьезным проблемам в обеспечении немецких войск горючим. Г. Гудериан

отмечает: «... шоссе Орел — Тула оказалось малопригодным для движения тяжелых автомашин и танков и через несколько дней было окончательно разбито. Чтобы хоть как-нибудь обеспечить подвоз войскам, приходилось сооружать настилы длиной в несколько километров из бревен. Боеспособность наступающих частей зависела не столько от численности личного состава, сколько от возможности обеспечения их горючим». [8, 329330.] В этой связи для лучшего снабжения танков горючим, все боеспособные танки 24-го моторизованного корпуса (3-я и 4-я танковые дивизии) были сведены в группу под командованием полковника Эбербаха, которая вместе с 3-м моторизованным пехотным полком, полком «Великая Германия» и подразделениями 75-го артиллерийского полка повела наступление на Тулу. Стоит отметить, что создание боевых групп в составе танков, мотопехоты, артиллерии и саперов являлось обычной практикой в немецких танковых войсках. На эти группы возлагались задачи глубокого прорыва обороны противника, захвата ключевых позиций в его тылу и удержания их до подхода основных сил. Таким образом, Г. Гудериан данным решением не только оптимизировал снабжение горючим своих подвижных соединений, но и планировал быстрым маршем захватить Тулу, удержать ее до подхода главных сил армии и, тем самым, обеспечить себе наиболее выгодное положение для дальнейшего наступления на Москву.

По решению Государственного Комитета Обороны 22 октября 1941 г. был создан Тульский городской комитет обороны. В его состав вошли: первый секретарь обкома и горкома партии В.Г. Жаворонков (председатель), председатель облисполкома Н.И. Чмутов, начальник областного управления НКВД В.Н. Суходольский, полковник А.К. Мельников - комендант г. Тулы.

В последующие дни комитет обороны развернул активную деятельность по подготовке города к предстоящим боям. 23 октября было принято решение о формировании из истребительных батальонов и отрядов народного ополчения Тульского рабочего полка (командир А.П. Горшков), формирование которого должно было завершиться к 26 октября. В состав полка вошли 5 батальонов общей численностью 1500 человек. [17, 17] На вооружении полка находились станковые пулеметы «Максим» и «ДС», устаревшие ручные пулеметы «Льюис», более современные «ДП», противотанковые ружья, бутылки с зажигательной смесью, гранаты, винтовки (Мосина, трофейные «Маузер» и СВТ). Какое-либо артиллерийское вооружение отсутствовало.

25 октября было принято постановление Тульского городского комитета обороны «О введении осадного положения в г. Туле». Предполагалось с 26 октября 1941 г. в г. Туле и прилегающих к нему районах ввести осадное положение. Примечателен второй пункт документа: «Организовать в г. Туле по улицам, в проездах строительство баррикад, противотанковых препятствий (рвов, надолб), по окраинам г. Тулы - окопов, блиндажей и приспособление зданий для борьбы с врагом». [7, 24] То есть, городское руководство, всерьёз рассматривало возможность штурма города немецкими войсками и ведения уличных боев.

27 октября городской комитет обороны и командование 50-й армии разработали и утвердили план защиты Тулы, в котором были определены боевые участки воинских частей на заранее подготовленных позициях.

Несмотря на тяжёлые погодные условия, немецкие войска продолжали успешное наступление. Главный удар в направлении Тулы наносила сводная группа Эбербаха.

Советское командование принимает экстренные меры по организации обороны. Командующий Брянским фронтом генерал-майор Г.Ф. Захаров требовал создать на направлении Плавск-Щекино жесткую оборону: «... на участке Плавск, Щекино будут находиться в затылок друг другу девять полков. Подчеркиваю, в затылок друг другу. Война по направлениям, в этом наш успех». [2, 570] Учитывая, что подразделения 50-й армии продолжали сосредоточение после выхода из окружения, для этой цели использовались части единственного подвижного соединения армии — 108-й танковой дивизии, которая также понесла значительные потери.

В работе И.П. Исаева «От Тулы до Кёнигсберга» приводится следующая информация: «К этому времени (26 октября) в город прибыла 108-я танковая дивизия. Она имела 3 танка Т-26, 7 бронемашин и несколько сотен танкистов без танков». [12, 17]

Секретарь райкома партии А.Н. Малыгин в своих воспоминаниях отмечает: «В резерве оставалась 108-я танковая дивизия, которая размещалась в районе Тулы. Эта дивизия была укомплектована всего лишь на 40%. В распоряжении танковых полков имелось около 20 боевых машин, преимущественно лёгких и старой конструкции». [15, 93]

26 октября создается Плавский боевой участок, с задачей прикрыть шоссе Плавск — Тула и задержать продвижение подвижных частей немцев. Кроме того, в район Косой Горы из под Лихвина была выведена 31-я кавалерийская дивизия. Между Плавском и Косой Горой была развёрнута 290-я стрелковая дивизия.

Стоит отметить, что в источниках и литературе встречаются разночтения относительно состава сил и средств Плавского боевого участка. Б.М.

Шапошников в работе «Битва за Москву» отмечает, что оборону Плавска держал 108-й моторизованный пехотный полк и 11-й мотострелковый батальон 11-й танковой бригады. [19, 131] В издании «Сражение за Тулу» приводится информация, что 26 октября в район Плавска был направлен 108-й моторизованный полк (2 батальона и 4 противотанковых орудия) и две батареи 108-го артиллерийского полка. [17, 23] Согласно журналу боевых действий 108-й танковой дивизии и Схеме-докладу «О военных действиях 108-й отдельной танковой дивизии» 108-й моторизованный полк в районе Плавска действовал совместно с дивизионным артиллерийским полком. [5, 44; 4, 8] В Журнале боевых действий Брянского фронта под 27 октября 1941 г. есть запись, что в районе Плавска действуют мотополк 108-й танковой дивизии, батальон 11-й танковой бригады при поддержке 16 орудий и 6 танков. [2, 574] В ЦАМО хранится интересный документ, который приводит диспозицию и состав сил и средств Плавского боевого участка на вечер

26 октября. Так, два батальона 108-го полка занимали позиции на высотах севернее Плавска, имея на вооружении 4 76-мм орудия, 2 120-мм миномета 2 45-мм

противотанковые пушки. 11-й мотострелковый батальон с 5 57-мм пушками находился в движении и должен был прибыть не позднее утра 27 октября. 108-й артиллерийский полк прибыл к Плавску имея 5 76-мм орудий и 3 гаубицы с 50 снарядами на ствол, а его подвижность была ограничена отсутствием горючего для тракторов. Танков 11-й танковой бригады не было, их положение было неизвестно. [3, 35]

Противник к исходу дня 27 октября сбил боевое охранение на подступах к Плавску и занял город, который не оборонялся советскими частями. В ночь на 28 октября против советских войск было сосредоточено до 60 танков и моторизованный пехотный полк. [4, 20] На следующий день 28 октября в 8:30 последовала первая атака на позиции 108-го моторизованного полка, которая была отражена ружейно-пулеметным огнем советских пехотинцев. Немецкое командование запросило поддержку авиации, и по переднему краю обороны полка был нанесен бомбовый удар, в котором участвовали 15-16

бомбардировщиков. В 11:00 последовала вторая атака на позиции советских войск, в этот раз пехота атаковала при поддержке 60 танков. При этом танки останавливались в 50-60 метрах от окопов и поддерживали свою пехоту огнем, которая смогла ворваться в окопы. После упорного боя часто переходящего в рукопашную повторная атака также была отбита и немецкие войска отошли на исходные позиции. К исходу дня, отказавшись от лобовых атак, немцы проселочными дорогами обошли позиции 108-го моторизованного полка и овладели Карамышевом и Щекиным. По приказу командования остатки полка отступили к Туле.

Таким образом, отсутствие достаточного количества сил и средств в районе Плавска не позволило создать жесткую оборону и задержать противника на подступах к Туле.

29 октября соединения 2-й немецкой танковой армии, поддерживаемые пикирующими бомбардировщиками, прорвали оборону частей 50-й армии (290-я стрелковая дивизия и 58-й запасной полк) в районе Ясной Поляны и вышли к Косой Горе.

На 29 октября Тульский городской комитет обороны располагал следующими боевыми силами: полками - Тульским рабочим, 156-м НКВД, 34-м НКВД (вместе составляли 69-ю бригаду войск НКВД), 732-м зенитно-артиллерийским ПВО, 447-м корпусной артиллерии; 702-м противотанковым, бронепоездом № 16, 260-й, 290-й стрелковыми и 108-й танковой дивизиями. [12, 25]

Выйдя к предместьям Тулы, передовые немецкие части с ходу атаковали город. Противника встретили два батальона Тульского рабочего полка, батальон по охране шоссейных дорог (в других источниках - батальон милиции или вообще не упоминается), три батареи 732-го зенитно-артиллерийского полка и в ряде источников упоминается бронепоезд № 16. В скоротечном бою немецкие соединения были остановлены. Потери противника по разным данным составили от 7 [15, 101] до 19 [13, 29] танков, о советских потерях ничего не сообщается.

Г. Гудериан события 29 октября оценил достаточно жёстко: «Попытка захватить город с хода натолкнулась на сильную противотанковую и противовоздушную оборону и окончилась провалом, причём мы понесли значительные потери в танках и офицерском составе». [8, 331]

Судя по всему передовые разведывательные соединения, решили повторить орловский успех, когда город был захвачен внезапным ударом, но, столкнувшись с организованным сопротивлением, были вынуждены, отойди и дожидаться подхода основных сил.

К концу октября 1941 г. соединения 2-й танковой армии были задействованы на значительной территории и разделены на несколько частей: передовая группа Эбербаха вышла к окраинам Тулы, остальные части 24-го моторизованного корпуса растянулись по шоссе Орел-Тула и двигались вслед за передовым отрядом, 43-й и 53-й армейские корпуса прикрывали соответственно левый и правый фланги армии, а остальные части были задействованы в операциях по ликвидации «брянского котла». В этих условиях захват Тулы приобретал первостепенное значение. Город, являясь крупным промышленным и транспортным центром, должен был стать не только местом сосредоточения, расквартирования и пополнения частей и соединений армии, но и придать устойчивость позиции 2-й танковой армии для дальнейшего наступления на Москву. Поэтому, можно предположить, что Г. Гудериан понимая какое значение имеет Тула для дальнейшего хода операции, спешил занять город и бросил на его захват свои лучшие подвижные соединения, но рассредоточенность армии и проблемы со снабжением привели к тому, что немецкие ударные подразделения атаковали город по частям.

Стоит отметить, что к моменту выхода передовых немецких частей к окраинам Тулы город еще не был подготовлен к обороне в инженерном отношении. Вот как А.Н.

Малыгин оценивает оборонительные позиции Тульского рабочего полка: «В зоне обороны полка инженерные работы не были завершены, в частности, не удалось закончить сооружение противотанкового рва на южной окраине Рогожинского посёлка, довести все окопы до нужной глубины. Кроме того, не было мин для создания заградительных полей в промежутках между рвами и эскарпами, а многие окопы, блиндажи, землянки после обильных дождей оказались залитыми водой». [15, 98] Руководство города не отбрасывало возможность захвата города противником. Тот же А.Н. Малыгин относительно ситуации сложившейся 28-29 октября отмечал: «События развёртывались таким образом, что не исключалась возможность захвата города врагом». [15 С. 98]

ЗО октября 1941 г., в 6 час. ОО мин., приказом № 5 штаба 5О-й армии для непосредственного руководства войсками на подступах к городу был создан Тульский боевой участок (ТБУ). Командующим был назначен генерал-майор В.С. Попов. В его подчинении находились: 217-я, 17З-я, 29О-я, 26О-я, 154-я стрелковые дивизии, 1ОО5-й стрелковый и 58-й запасной полки. [7, ЗЗ] В качестве второго эшелона в состав ТБУ вошли «отряд милиции, бригада НКВД, рабочий полк...» [7, З4] Общая численность частей ТБУ составляла около 44ОО-45ОО человек при 1О2 орудиях и 11 боевых машинах реактивной артиллерии (БМ-1З). [17, З2]

«Однако стремительно развивавшиеся события не позволили реализовать этот план. Соединения, которые должны были участвовать в обороне города, не смогли занять назначенные рубежи, так как уже вступили в бой или находились на марше. Поэтому те части, которые намечалось использовать во втором эшелоне, фактически приняли на себя основной удар врага, что позволило Советскому командованию выиграть время, чтобы упрочить оборону города и создать необходимую группировку сил для последующих успешных действий». [15, 111]

ЗО октября является одним из самых тяжёлых дней тульской обороны: подтянув дополнительные силы, немецкие войска предприняли первый штурм города. Какие же соединения 2-й танковой армии участвовали в этой операции? По данным большинства исследователей (А.П. Плотников, И.Д. Климов, А.Н. Малыгин) здесь были сосредоточены З-я, 4-я и 17-я танковые, 29-я моторизованная дивизии и полк «Великая Германия». 17-я танковая дивизия во время осеннего наступления была задействована в районе Карачёва в Брянской области и была переброшена в Тульскую область только в начале ноября и принять участие в бою ЗО октября не могла. Там же в районе «брянского котла» была задействована и 29-я мотодивизия. Из воспоминаний Г. Гудериана ясно, что в первоначальном наступлении на Тулу дивизия не была задействована и вновь появляется на фронте только в начале ноября. То есть участие и этой дивизии в штурме Тулы представляется автору сомнительным. К утру ЗО октября на усиление передовой группы Эбербаха подошла З-я танковая дивизия. Таким образом, в штурме ЗО октября фактически были задействованы соединения З-й танковой дивизии и сводной группы Эбербаха. Стоит отметить, что 2-я танковая армия участвовала в боевых действиях с июня 1941 г., понеся значительные потери, которые к началу осеннего наступления не были восполнены. Так, в ротах полка «Великая Германия» к концу октября насчитывалось по 6О человек. [14, З15]

Итак, в 8 часов (по И.П. Исаеву в 6 час. ЗО мин.) утра ЗО октября 1941 г. немецкие войска перешли в наступление. Позиции 156-го полка войск НКВД были атакованы 2О танками с двумя ротами пехоты. При поддержке трех зенитных батарей солдаты полка отбили атаку. После чего противник перегруппировался и в 1О часов нанес удар по позициям рабочего полка, оборонявшего южные подступы к городу. К полудню группа немецких танков, воспользовавшись тем, что на западной окраине Рогожинского посёлка противотанковый ров не был достроен, прорвалась в тыл рабочего полка. После чего в 1З часов последовала третья комбинированная атака. Позиции рабочего полка были

прорваны, не выдержал натиска и один из дивизионов 732-го полка. Немецкие танки вышли к посёлку Красный Перекоп, к южной стене Всехсвятского кладбища, к ликёроводочному заводу.

В 16 часов была предпринята четвертая атака. По Орловскому и Воронежскому шоссе двигались группы танков (15-20 штук) и до двух батальонов пехоты при поддержке артиллерийского и минометного огня. В результате противнику удалось продвинуться и занять часть Рогожинского поселка (1,5 км юго-восточнее Тулы). Дальнейшее его продвижение было остановлено огнем 732-го зенитно-артиллерийского полка.

В 18:30 последовала повторная атака на позиции 156-го полка НКВД. Немецкая пехота при поддержке 20 танков прорвала передний край обороны полка, но успешная контратака резервного батальона восстановила положение. На этом боевые действия 30 октября завершились. В ходе боев советскими войсками было уничтожено по разным данным от 24 до 31 танка противника и до батальона пехоты. О советских потерях данных нет, в оперативных сводках напротив графы собственные потери стоит единственная запись, что они уточняются.

Таким образом, 30 октября немецкие войска предприняли первый лобовой штурм Тулы, найдя слабое место в обороне советских войск — позиции рабочего полка, прорвав оборону, они ворвались на южные окраины города, где и были остановлены. Ночью обе стороны подтягивали дополнительные силы и готовились к новым боям.

В Тулу продолжали стекаться остатки частей 217-й и 154-й стрелковых дивизий, которые сразу же направлялись на усиление обороны города. Кроме того, в Хомяково прибыла 32-я танковая бригада (4 КВ, 7 Т-34, 10 Т-26, 10 Т-60 — всего 31 танк, командир полковник И.И. Ющук), [17, 29] боевые машины которой использовались в качестве неподвижных огневых точек.

31 октября, используя рельеф местности для накапливания сил, противник силами до 100 танков и двух батальонов пехоты трижды атаковал южный сектор обороны Тульского боевого участка. Генерал-полковник Л.М. Сандалов в своих воспоминаниях следующим образом описывает танковую атаку противника: «Вскоре после переезда на новый КП мы увидели начало наиболее мощного в этот день танкового удара противника. Свернув с Орловского и Воронежского шоссе, вражеские танки в развернутом строю через поля и луга устремились на обороняющиеся войска. Почти на всех танках находились автоматчики, которые вблизи наших окопов спрыгивали с машин и шли вместе с танками в атаку. Атаке предшествовал сильный артиллерийский и минометный огонь. Однако самоотверженность, героизм наших бойцов и рабочих Тулы не дали вражеским войскам прорваться в город». [18, 243-244]

Все атаки были отбиты, при этом неоценимую помощь обороняющимся оказала 32я танковая бригада: в 12 часов контратакой девяти танков бригады были отброшены прорвавшиеся немецкие соединения в полосе обороны 156-го полка НКВД. В ходе атаки советскими танкистами было уничтожено 5 танков, 4 орудия и до 300 человек. Потери бригады составили 4 Т-34, 1 КВ, убито 2 и ранено 4 человека. В дальнейшем танки бригады продолжали использоваться в качестве неподвижных огневых точек. [3, 74; 3, 183]

1 ноября противник отказался от массированного лобового штурма Тулы и перешел к прощупыванию обороны советских войск. С этой целью небольшие группы танков и пехоты бросались на разные участки обороны советских войск с целью найти стыки между обороняющимися частями. Кроме этого периодически велся беспокоящий минометный и артиллерийский огонь по разведанным целям. Под прикрытием этих действий немецкое командование продолжило сосредоточение крупных подвижных соединений юго-восточнее Тулы для дальнейшего наступления на Москву.

Период со 2 по 6 ноября характеризовался увеличением активности противника на флангах оборонительных позиций Тульского боевого участка: западнее на фронте 194-й стрелковой дивизии и восточнее в районе Дедилово. Г. Гудериан в своих воспоминаниях следующим образом характеризует ситуацию: «ввиду невозможности взять Тулу с фронта генерал барон фон Гейер предложил обойти город с востока. Я согласился с этим предложением и приказал ему наступать в направлении на Дедилово и захватить переправу на р. Шат». [8, 332] Реализацию данного плана существенно осложнил удар частей 3-й армии (командующий генерал-майор Я.Г. Крейзер) Брянского фронта по правофланговому 53-му армейскому корпусу 2-й танковой армии. Г. Гудериан отмечает следующее: «это была крупная русская группировка, имевшая задачу атаковать в тыл и фланг соединения 24-го танкового корпуса в районе Тулы. Появление частей 53-го армейского корпуса оказалось для русских, по-видимому, такой же неожиданностью, как и их появление для немцев. В районе Теплое развернулись бои, в результате которых 53му армейскому корпусу, поддержанному танковой бригадой Эбербаха, удалось отбросить противника обратно к Ефремову». [8, 332-333]

Атаки с юга на Тулу противник не прекратил, но они предпринимались меньшими силами, чем ранее. Большие потери в бронетехнике отразились на активности немецкой пехоты, которая действовала под прикрытием танков и в качестве танковых десантников. Поэтому защитники Тулы направляли основные свои усилия на уничтожение бронетехника врага.

Стойкость защитников Тулы не позволила противнику лобовым ударом с юга овладеть городом. Выигрыш во времени обеспечил частям 50-й армии возможность привести себя в порядок после выхода из окружения, получить подкрепления, войти в соприкосновение с частями 49-й армии Западного фронта. В целом была создана прочная оборона Тулы, которая позволила командованию Брянского фронта сосредоточить необходимые резервы и подготовить план контрнаступления.

В первых числах ноября в штабе Брянского фронта был подготовлен план контрнаступления с целью разгрома тульской группировки противника. Предполагалось, что войска фронта упорно обороняясь на левом фланге, силами 50-й и 3-й армий уничтожат немецкие войска в районе Тулы и выйдут на рубеж Павшино, Слобода, Крапивна, Плавск, Александровка, где и перейдут к жесткой обороне. [1, 70] Войска 50-й армии должны были, прочно обороняя Тулу с севера и северо-запада, с утра 7 ноября основной группировкой нанести удар противнику от Тулы вдоль шоссе на Щекино и во взаимодействии с 3-й армией уничтожить противника в районе Ясная Поляна, Щекино. В дальнейшем, преследуя противника в западном и юго-западном направлении выйти на указанный рубеж и занять оборону. В свою очередь 3-я армия в ночь на 7 ноября наносила удар в общем направлении Теплое, Чукино, Щекино с целью совместно с войсками 50-й армии разгромить тульскую группировку противника. В дальнейшем части армии должны были перейти к преследованию и выйти на обозначенный в плане рубеж обороны. С целью не допустить подхода резервов противника предполагалось одной стрелковой дивизией овладеть Плавском и прикрыть мценское направление, а 21-й и 29-й кавалерийским дивизиям приказывалось захватить Чернь и перекрыть орловско-мценское направление. С началом контрнаступления наступает новый этап в героической обороне Тулы.

Таким образом, после окружения основных сил Брянского фронта перед 2-й танковой группой Г. Гудериана стояла задача осуществить быстрый прорыв на Тулу, захватить город, тем самым, создав прочную позицию для дальнейшего продвижения на Москву. Наступление немецких войск осуществлялось в условиях сильной рассредоточенности соединений 2-й танковой группы, больших потерь в личном составе и материальной части, а также проблем со снабжением. В этих условиях основная роль

немецким командованиям отводилась сводной боевой группе, которая и осуществляла движение на Тулу, при этом основные силы танковой группы вводились в бой по частям, что существенно облегчило оборону советских войск. В свою очередь советское командование, располагая в основном соединениями, вышедшими из окружения, организовало оборону на орловско-тульском направлении на промежуточных рубежах, приступило к инженерному укреплению Тулы. Преодолев промежуточные рубежи обороны, немецкие войска атаковали Тулу, но не смогли взять город, понеся значительные потери, в связи с чем, перешли к ее фланговому охвату. В этих условиях советское командование, подтянуло дополнительные силы и приступило к подготовке контрудара, который должен был оказать существенное влияние на ситуацию на южной фланге обороны Москвы.

Литература

1. ЦАМО Ф. 202 Опись 5 Дело 6 Л. 70.

2. ЦАМО Ф. 202 Опись 5 Дело 64 Лл. 524-525, 570, 574.

3. ЦАМО Ф. 405 Опись 9769 Дело 8 Лл. 35, 62, 74, 183.

4. ЦАМО Ф. 3055 Опись 1 Дело 2 Лл. 8, 20.

5. ЦАМО Ф. 3055 Опись 1 Дело 68 Л. 44.

6. Бешанов В.В. Танковый погром 1941 года. М.: АСТ 2003 .

7. Битва за Тулу. Сборник документов и материалов. Тула: Приокское книжное издательство 1969.

8. Гудериан Г. Воспоминания солдата. Смоленск: Русич 2004.

9. Дриг Е. Механизированные корпуса РККА в бою. М.: АСТ 2005.

10. Дубинин Т. Зенитки бьют бронебойными. Тула: Приокское книжное издательство 1970.

11. Исаев А. «Котлы» 1941-го. М.: «Яуза» «Эксмо» 2006.

12. Исаев И.П. От Тулы до Кёнигсберга. Тула: Приокское книжное издательство 1972.

13. Климов И.Д. Героическая оборона Тулы. М.: Воениздат 1961.

14. Куровски Ф. Немецкие танковые асы / Пер. С англ. В. Старостина. М.: Яуза, Эксмо, 2007.

15. Малыгин А.П. Рабочая Тула сражается. М.: Издательство политической литературы 1982.

16. Плотников А.П. Рассекреченная правда войны. Тула: «Шар» 1995.

17.Сафронов А., Курносов В. Сражение за Тулу. Операции Брянского и Западного фронтов 24 октября — 16 декабря 1941 г. М.: БТВ-КНИГА, 2008.

18. Сандалов Л.М. 1941. На московском направлении. М.: Вече, 2006.

19. Шапошников Б.М. Битва за Москву. М.: Яуза, Эксмо, 2009.

CC BY

CC BY 128

128