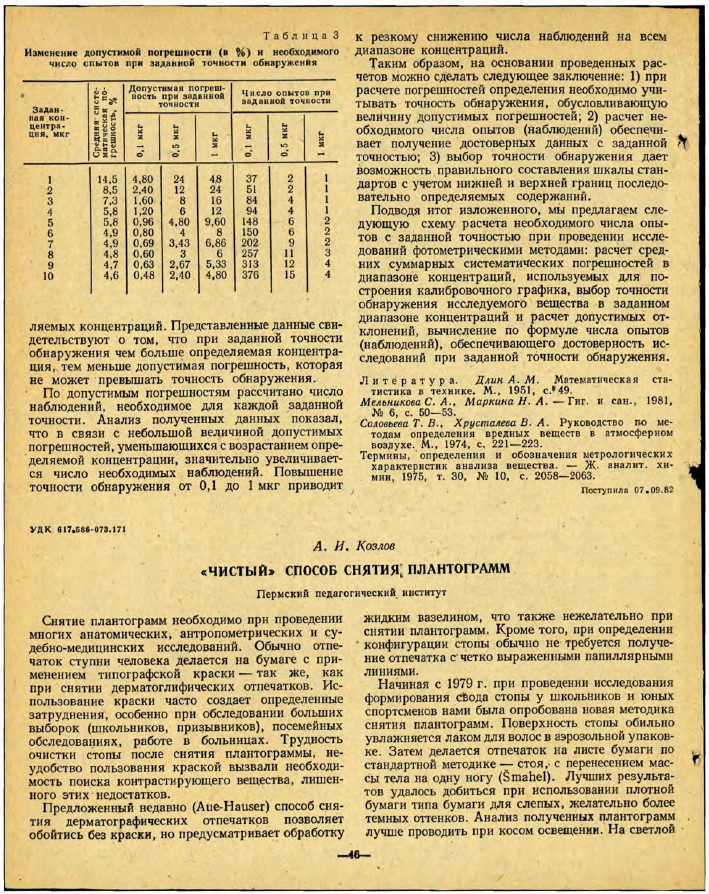

Таблица 3

Изменение допустимой погрешности (в %) и необходимого число опытов при заданной точности обнаружения

Заданная концентрация, мкг Средняя систематическая погрешность, % Допустимая погрешность при заданной точности Число опытов при заданной точности

ц Я X о" и X X ю о* 1 мкг с. в я о 0,5 мкг 1 мкг

1 14,5 4,80 24 48 37 2 1

2 8,5 2,40 12 24 51 2 1

3 7.3 1,60 8 16 84 4 1

4 5,8 1,20 6 12 94 4 1

5 5,8 0,96 4,80 9,60 148 6 2

6 4,9 0,80 4 8 150 6 2

7 4,9 0,69 3,43 6,86 202 9 2

8 4,8 0,60 3 6 257 11 3

9 4,7 0,63 2,67 5,33 313 12 4

10 4,6 0,48 2,40 4,80 376 15 4

ляемых концентраций. Представленные данные свидетельствуют о том, что при заданной точности обнаружения чем больше определяемая концентрация, тем меньше допустимая погрешность, которая не может превышать точность обнаружения.

По допустимым погрешностям рассчитано число наблюдений, необходимое для каждой заданной точности. Анализ полученных данных показал, что в связи с небольшой величиной допустимых погрешностей, уменьшающихся с возрастанием определяемой концентрации, значительно увеличивается число необходимых наблюдений. Повышение точности обнаружения от 0,1 до 1 мкг приводит

к резкому снижению числа наблюдений на всем диапазоне концентраций.

Таким образом, на основании проведенных расчетов можно сделать следующее заключение: 1) при расчете погрешностей определения необходимо учитывать точность обнаружения, обусловливающую величину допустимых погрешностей; 2) расчет необходимого числа опытов (наблюдений) обеспечивает получение достоверных данных с заданной точностью; 3) выбор точности обнаружения дает возможность правильного составления шкалы стандартов с учетом нижней и верхней границ последовательно определяемых содержаний.

Подводя итог изложенного, мы предлагаем следующую схему расчета необходимого числа опытов с заданной точностью при проведении исследований фотометрическими методами: расчет средних суммарных систематических погрешностей в диапазоне концентраций, используемых для построения калибровочного графика, выбор точности обнаружения исследуемого вещества в заданном диапазоне концентраций и расчет допустимых отклонений, вычисление по формуле числа опытов (наблюдений), обеспечивающего достоверность исследований при заданной точности обнаружения.

Литература. Длин А. М. Математическая статистика в технике. М., 1951, с.'49. Мельникова С. А., Маркина Н. А. — Гиг. и сан., 1981,

№ 6, с. 50—53. Соловьева Т. В., Хрусталева В. А. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. М., 1974, с. 221—223. Термины, определения и обозначения метрологических характеристик анализа вещества. — Ж- аналит. химии, 1975, т. 30, № 10, с. 2058—2063.

Поступила 07.09.82

УДК 617.586-073.171

А. И. Козлов «ЧИСТЫЙ» СПОСОБ СНЯТИЯ; ПЛАНТОГРАММ

Пермский педагогический институт

Снятие плантограмм необходимо при проведении многих анатомических, антропометрических и судебно-медицинских исследований. Обычно отпечаток ступни человека делается на бумаге с применением типографской краски — так же, как при снятии дерматоглифических отпечатков. Использование краски часто создает определенные затруднения, особенно при обследовании больших выборок (школьников, призывников), посемейных обследованиях, работе в больницах. Трудность очистки стопы после снятия плантограммы, неудобство пользования краской вызвали необходимость поиска контрастирующего вещества, лишенного этих недостатков.

Предложенный недавно (Аие-Нашег) способ снятия дерматографических отпечатков позволяет обойтись без краски, но предусматривает обработку

жидким вазелином, что также нежелательно при снятии плантограмм. Кроме того, при определении конфигурации стопы обычно не требуется получение отпечатка с четко выраженными папиллярными линиями.

Начиная с 1979 г. при проведении исследования формирования овода стопы у школьников и юных спортсменов нами была опробована новая методика снятия плантограмм. Поверхность стопы обильно увлажняется лаком для волос в аэрозольной упаковке. Затем делается отпечаток на листе бумаги по стандартной методике— стоя,' с перенесением массы тела на одну ногу (§шаЬе1). Лучших результатов удалось добиться при использовании плотной бумаги типа бумаги для слепых, желательно более темных оттенков. Анализ полученных плантограмм лучше проводить при косом освещении. На светлой

бумаге отпечатки иногда получаются недостаточно контрастными. В таких случаях после увлажнения над паром их обрабатывали порошком железа, восстановленного водородом. Обработка осуществлялась с помощью «магнитной кисти» — постоянного магнита, установленного в виде скользящего стержня в пластмассовой оправе. Погрузив пластмассовый футляр в железный порошок и опустив ^магнитный сердечник, получают щетку, которой и обрабатывают отпечатки. Контрастированная таким образом плантограмма достаточно четка и не нуждается в дополнительной фиксации.

Если не требуется особенно высокая точность в измерениях отпечатков стоп, достаточно простой обводки плантограммы карандашом при косом освещении или на негатоскопе.

Предлагаемый метод имеет ряд преимуществ перед традиционной методикой снятия планто-

грамм. Он прост, позволяет избежать загрязнения стопы типографской краской. Лак для волос в аэрозольной упаковке удобен в транспортировке, ком . пактен (одного баллончика достаточно для снятия 30—40 отпечатков) и обеспечивает равномерное увлажнение стопы. Необходимо также отметить большую пропускную способность предлагаемого метода: обработка лаком и снятие отпечатка занимают не более 30—40 с.

Данный метод может применяться при самых разнообразных исследованиях конфигурации стопы человека, определении пропорций, изучении формирования сводов стопы.

Литература. Aue-Hauser G. — Am. J. phys. Anth-

ropol., 1979, v. 51, р. 97—98. Smahel Z. — Z. Morph. Antropol., 1977, Bd 68, S. 201 — 212.

Поступила 28.06.82

Обзоры

УДК 613.6:614.256.5

Г. И.

Куценко, Е. И. Сошников, В. Г. Эристави, А. П. Радченко, Б. Н. Минчин, В. С. Васюкова, Т. В. Бардась

ВОПРОСЫ ГИГИЕНЫ ТРУДА МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

ВНИИ социальной гигиены и . организации здравоохранения им. Н. А. Семашко,

Москва

При изучении условий и характера труда отдельных категорий и профессиональных групп работников учреждений здравоохранения выявлены различные неблагоприятные факторы, сопутствующие их профессиональной деятельности. По данным Э. П. Дегтяревой, Е. А. Кречковского, К. А. Исламовой и А. И. Агзамова, В. Ф. Кириллова и др., ряд производственных помещений лечебно-профилактически^ учреждений — ЛПУ (операционные залы, стоматологические и процедурные кабинеты и др.) в силу специфики выполняемых в них работ характеризуется неблагоприятными гигиеническими показателями: повышенной на 3—5 °С температурой, влажностью воздуха до 70%, уменьшением охлаждающей способности воздуха и значительным загрязнением его лекарственными препаратами.

Г. Ю. Уогинтене и соавт. в воздухе рабочих зон аптечных помещений в 21 % анализов обнаружили содержание пыли лекарственных препаратов, в 1,8 раза превышающее допустимое. Концентрация пыли от сырья, включающая алкалоиды, глико-зиды, сапонины и др., превышала ПДК в 6— 28 раз. 1

Загрязненность производственных помещений, оборудования и инструментария^различными хими-

ческими веществами, антибиотиками, применяемыми в лечебно-диагностических целях, нередко способствует возникновению аллергии у медицинских работников, имеющих с ними систематический контакт (Г. И. Горденина; С. И. Ашбель и соавт.; М. М. Герасимова; Kleine-Natrop). На «профессиональный» генез аллергических заболеваний у работников учреждений здравоохранения указывают А. И. Катханов, Р. Г. Фатхутди-нов и Ш. 3. Загидуллин. Эти авторы отмечают факт рассеивания капелек концентрированного раствора при удалении пузырьков воздуха из наполненного шприца, промывании и стерилизации хирургических инструментов в непосредственной близости от рабочих мест. Повышенную общую заболеваемость медицинских работников В. П. Сущенко и соавт. связывают с загрязненностью воздуха медицинских учреждений антибиотиками, ртутью, биологическими агентами.

А. И. Вайсман, О. А. Благодарная и соавт. установили, что содержание химических веществ, паров эфира, этилового спирта, йода, углекислого газа в воздухе операционных выше ПДК в 2 раза, в зоне дыхания хирурга, анестезиолога — в 10— 11 раз; концентрация С02 на" 0,022% выше, чем в других местах операционной; количество фторо-

CC BY

CC BY 3

3