ПРОБЛЕМЫ РАзВИТИЯ ЛЕСНОЙ СЕЛЕКЦИИ

М.Г. РОМАНОВСКИЙ, Р.В. ЩЕКАЛЕВ

Основным направлением лесной селекции и семеноводства в России признано создание высокопродуктивных, высококачественных и устойчивых лесных насаждений (Основные положения по лесному семеноводству в СССР, 1989). Отметим, что в подтексте Положений лежит идея соответствия или даже равенства всех трех понятий: продуктивности = качества = устойчивости. На самом же деле эти категории не только неэквивалентны, но, как правило, даже антагонистичны [4].

Основным методом практической лесной селекции в нашей стране, странах СНГ и дальнего зарубежья остается «плюсовая селекция», основанная на выявлении и тиражировании выдающихся деревьев и насаждений. Собственно, иного направления селекции на продуктивность практика лесного хозяйства и не знает. Считается, что, отбирая и размножая лучшие, «плюсовые», особи из лучших «плюсовых» насаждений, мы сможем повысить не только общую продуктивность лесов, но и их устойчивость и качество древесной продукции.

Комплекс селекционных работ начинается выделением плюсовых деревьев, их размножением, проверкой «по потомству» и заканчивается поставкой лесному хозяйству сортовых семян, саженцев или вегетативного потомства (черенковых саженцев) [2, 6]. Реализация программ плюсовой селекции, связанных с семенным размножением, занимает 60-100 лет. Несколько быстрее можно получать результаты при вегетативном размноже-

нии (клоновой селекции). Все стадии селекционных программ сопряжены с пробами и ошибками. Лесосеменная база, даже будучи созданной и работающей, требует постоянного ремонта и затрат на поддержание.

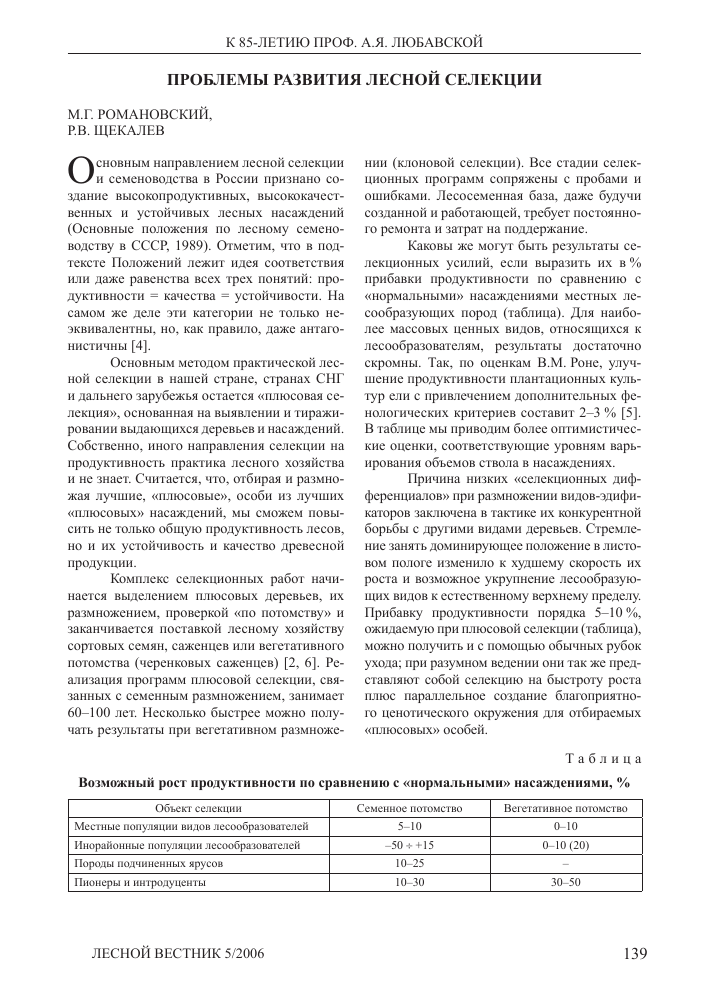

Каковы же могут быть результаты селекционных усилий, если выразить их в % прибавки продуктивности по сравнению с «нормальными» насаждениями местных ле-сообразующих пород (таблица). Для наиболее массовых ценных видов, относящихся к лесообразователям, результаты достаточно скромны. Так, по оценкам В.М. Роне, улучшение продуктивности плантационных культур ели с привлечением дополнительных фенологических критериев составит 2-3 % [5]. В таблице мы приводим более оптимистические оценки, соответствующие уровням варьирования объемов ствола в насаждениях.

Причина низких «селекционных дифференциалов» при размножении видов-эдифи-каторов заключена в тактике их конкурентной борьбы с другими видами деревьев. Стремление занять доминирующее положение в листовом пологе изменило к худшему скорость их роста и возможное укрупнение лесообразую-щих видов к естественному верхнему пределу. Прибавку продуктивности порядка 5-10 %, ожидаемую при плюсовой селекции (таблица), можно получить и с помощью обычных рубок ухода; при разумном ведении они так же представляют собой селекцию на быстроту роста плюс параллельное создание благоприятного ценотического окружения для отбираемых «плюсовых» особей.

Таблица

Возможный рост продуктивности по сравнению с «нормальными» насаждениями, %

Объект селекции Семенное потомство Вегетативное потомство

Местные популяции видов лесообразователей 5-10 0-10

Инорайонные популяции лесообразователей -50^+15 0-10 (20)

Породы подчиненных ярусов 10-25 -

Пионеры и интродуценты 10-30 30-50

Опыты использования семян лесооб-разующих видов, перебрасываемых из других лесорастительных районов или полученных при гибридизации климатипов, иногда дают обнадеживающие результаты [6]. Неясно, однако, как они будут выглядеть при закладке испытательных культур в иных местообитаниях.

Даже самый лучший, быстрорастущий материал без параллельной селекции условий произрастания не может проявить свои потенции. В предельных - низкобонитетных - местообитаниях он часто оказывается нежизнеспособен [3]. Это особенно ясно при селекции интродуцентов. Несмотря на то, что в их посевах можно получить большие «селекционные дифференциалы» и быстро отобрать «плюсовой» материал, улучшенные показатели роста сохраняются только в условиях плантаций и уничтожения местных конкурентов. Для реализации селекционных усилий необходима система плантационных лесных культур - «третий лес» и, по крайней мере, для аборигенных видов требуются малые обороты рубки.

Наибольший эффект плюсовой селекции среди лесообразующих пород связан с размножением индивидуумов, рано переходящих к быстрому росту. Однако и тут существуют многочисленные трудности. Лесные культуры, созданные растениями с ускоренным ювенильным ростом, часто отличаются низкими физико-механическими показателями выращиваемой древесины. Обычными становятся ветроломы с «полеганием» больших площадей лесных культур. Понижение плотности и прочности древесины сводят «на нет» достижения в увеличении объемного прироста.

Вегетативное размножение лесных древесных растений «столкнулось» с неожиданно высокой внутриклоновой изменчивостью [1, 5]. Изменчивость размера рамет в сочетании с высокой стоимостью посадочного материала делают неэффективным вегетативное размножение трудночеренкуемых пород.

Использование гибридизации для получения исходного материала также многократно удорожает селекционную продукцию (семена, саженцы), что должно быть оправ-

дано соответствующим увеличением объема конечного лесопродукта.

Таким образом, чтобы получить прибыль в продуктивности лесных культур, требуются значительные капиталовложения и высокая точность хозяйства. Современное лесное хозяйство России не адаптировано к использованию плантационного лесоразведения: нет стабильности, преемственности, нет запроса промышленности. К чему вкладывать средства, если нужные лесоматериалы пока еще без всяких вложений можно отобрать на нижнем складе?

Совершенно не разработана теория наследования количественных признаков у лесных древесных растений. Нет надежной теоретической базы и в общей генетике количественных признаков. В соответствии с господствующей парадигмой их «мульти-по-лигенного» контроля, выделение групп-форм и изучение их детерминации методами классической генетики загодя признано невыполнимым.

Ориентировка прикладных исследований на практический результат обрекает их на неполноту. Нет коллекционно-экспериментальных объектов, представляющих полные спектры форм основных лесообразователей по прямым признакам отбора (включая формы, не имеющие хозяйственного значения): по быстроте роста, массовой продуктивности особей и тактике роста в онтогенезе. Мы не знаем естественный генетический потенциал видов. Нет системных и тщательных исследований процессов естественного отбора. Мы не знаем, что и с какой интенсивностью отсеивается при формировании насаждений. Нет надежных исследований онтогенетической изменчивости роста (особенно актуальных для древесных пород с теневыносливым возобновлением и замедленным ростом в начале жизни). Методы семеноводства, альтернативные плюсовой селекции, с использованием в качестве исходного материала «нормальных» и «минусовых», низкорослых, деревьев вообще не разработаны.

Множество спорных вопросов остается в методике оценки результатов селекции (начиная от оценки отобранных «плюсовых» деревьев и заканчивая оценкой потомств).

Индивидуальные размеры и рост отобранных деревьев на плантации и в лесном сообществе различаются. Различны оценки по объему ствола и по произведенной древесной массе, по темпам роста на стадии жердняка и в зрелости и др. Не решены задачи ранней диагностики скорости роста и т.д.

Что делать практической селекции? Тщательно сохранять собранный материал, поддерживать и улучшать имеющиеся объекты, производить по возможности опытно-производственные посевы и посадки, постоянно улучшать качество существующей лесосеменной базы, не стремясь ее расширить. Организовать планомерную работу по всем основным породам с созданием культур - коллекций их разнообразия, включая формы, не имеющие ценности для лесного хозяйства, например, низкорослые формы. Только так можно создать экспериментальную базу для анализирующей гибридизации и разрабатывать теорию изменчивости и отбора древесных растений по количественным признакам.

Коротко о селекции по «качественным» признакам. Карлики, разрезнолистные, бесколючковые, цветнолистные, декоративно-древесные формы, карельская береза, пламенная береза, ... орехоплодные. Здесь нередко удается получить результат (сорт), пригодный для промышленного использования в течение 15-30 лет после обнаружения интересного для нас уклонения. Хотя чаще разработка рабочих опытно-производственных объектов затягивается до 30-60 лет. Некоторые результаты курьезны, как, например, бесколючковая гледичия селекции Ставропольской ЛОС.

Селекция на устойчивость еще сложнее, чем селекция на продуктивность. На данном этапе для местных пород это направление

представляется малоперспективным. Быстрые результаты в отдельных случаях возможны лишь для интродуцированных древесных растений и интродуцентов фитофагов.

Резюмируя, можно сказать, что там, где природа показала нам образец, мы вправе рассчитывать на скорый успех. Там, где мы самостоятельно определили направление селекции (да еще, как в плюсовой селекции, по «самым количественным» признакам, находящимся под жестким контролем естественного отбора) легких решений ожидать не приходится...

Антонина Яковлевна Любавская, выслушав мои соображения в духе написанного здесь, сказала: «Ну, этак ты «закрываешь» всю лесную селекцию». Думаю, что это не так. Однако этап директивного, планового развития лесной селекции в России закончился.

Библиографический список

1. Анциферов, Г.И. Использование генетически идентичных растений дуба черешчатого при изучении наследуемости признаков / Г.И. Анциферов, О.В. Чемарина // Генетика. - 1990. - Т. 26. - № 10.

- С. 1800-1805.

2. Инструкция по организации и проведению семенного контроля в отношении семян лесных растений в Российской Федерации // Российская газета.

- 1999. - 9 сентября. - С. 4.

3. Родин, А.Р. Качество посадочного материала сосны в зависимости от срока старения семян / А.Р. Родин, М.Г. Романовский, Т.М. Андриевская // Лесное хозяйство. - 1991. - № 4. - С. 32-34.

4. Романовский, М.Г. Продуктивность, устойчивость и биоразнообразие равнинных лесов европейской России / М.Г. Романовский. - М.: МГУЛ, 2002. - 92 с.

5. Роне, В.М. Генетический анализ лесных популяций / В.М. Роне. - М.: Наука, 1980. - 83 с.

6. Царев, А.П. Селекция и репродукция лесных древесных пород / А.П. Царев, С.П. Погиба, В.В. Тренин. - М.: Логос, 2001. - 504 с.

CC BY

CC BY 54

54