J. Мазитов U.K., Гарипов Н. К., Шарафиев Л.З., Сайда нов ДМ. Посевные комплексы: сравнительная эффективность. // Пива Татарстана. — №1. — 2009. — С. 46

SOWING EQUIPMENT OF RUSSIAN AGRICULTURAL ACADEMY IS BETTER THAN FOREIGN ONE

N.T. Sorokin, N.K. Mazitov, R.L. Sakhapov, R.S. Bagmanov, V.N. Konovalov, N. E. Garipov, L.Z. Sharafiev Summary. The results of field tests of domestic (MTZ-82+SPBM-8; MTZ-1221 +3SZP-3.6; MTZ-1221 +Agromaster-4800; Ob-4) and foreign (Deutz-Fahr Agrotron 265+Solitair-12; Fendt 936 Vario+Horsch ATD 9,35; New Holland TJ 375+Flexi-Coil 9,8) sowing complexes are given. Essential operation, energy and economic advantages of equipment, created by scientists from Russian Agricultural Academy, are established.

Key words: cost of sowing, cost structure for sowing work, cost of technology, cost of grain, power inputs.

УДК 631.316.02

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЛЕЗВИЯ ПОЛОЛЬНЫХ ЛАП КУЛЬТИВАТОРА

Н.В. ШИГАЕВА, аспирант Челябинский ГАУ E-mail: dissov@agroun.urc. ac.ru

Резюме, Рассмотрен процесс взаимодействия лезвия полольных лап культиваторов с растительными остатками в почве при движении.

Ключевые слова: полольные лапы, растительные остатки, ширина захвата, угол установки.

Полольные лапы культиватора, как правило, работают в условиях сильной засоренности — корни, корневища, растительные остатки. При движении лапы в почве эти остатки либо перерезаются (если лезвие очень острое), либо скользят по лезвию до момента схода с него. Если скорость скольжения корней по лезвию будет недостаточной, то корневища могут скапливаться на лезвии, что ведет к резкому увеличению тягового сопротивления полольных лап и их выглублению.

Рассмотрим процесс взаимодействия лезвия полольных лап с растительными остатками.

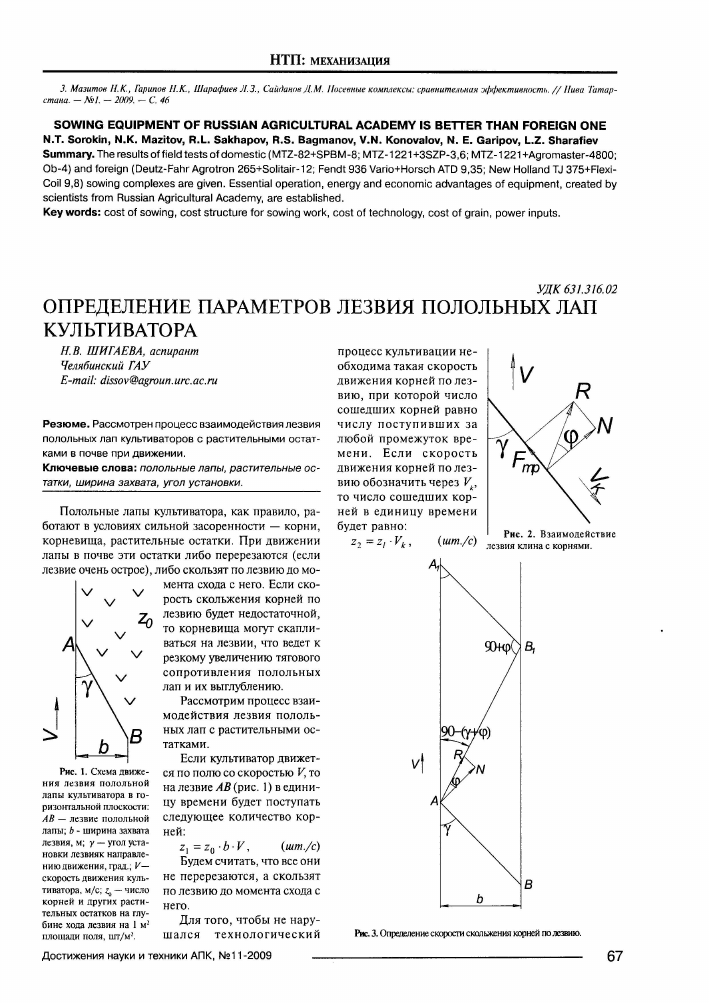

Если культиватор движется по полю со скоростью V, то на лезвие АВ (рис. 1) в единицу времени будет поступать следующее количество корней:

ния лезвия полольной лапы культиватора в горизонтальной плоскости: АВ — лезвие полольной лапы; Ь - ширина захвата лезвия, м; у — угол установки лезвияк направлению движения, град.; V— скорость движения культиватора, м/с; ^ — число корней и других растительных остатков на глубине хода лезвия на 1 м2 площади поля, пгг/м2.

-z0bV.

(шт./с) Будем считать, что все они не перерезаются, а скользят по лезвию до момента схода с него.

Для того, чтобы не нарушался технологический

Рис, 3. Определение скорости скольжения корней по лезвию.

процесс культивации необходима такая скорость движения корней по лезвию, при которой число сошедших корней равно числу поступивших за любой промежуток времени. Если скорость движения корней по лезвию обозначить через Ук, то число сошедших корней в единицу времени будет равно:

гг - 2, • Ук , {шт./с)

Рис. 2. Взаимодействие лезвия клина с корнями.

где г,—количество корней на единицу длины лезвия (шт./м).

Условие стационарности технологического процесса работы лезвия лапы:

г0'Ь-У = ггУк

2,-Ук

ч-У

(О

V 2,

АА, = АВ ■

С08 (р

соэ(у +(р)

, так как АВ = А, в,.

Определим скорость скольжения корней по лезвию, при которой оно выполнятся.

Взаимодействие лезвия с корнями происходит по нормали Л'(рис. 2). Корни будут двигаться по лезвию, если у < 90 — <р, где <р — угол трения корней при движении по лезвию. При этом возникает сила трения / , направленная в сторону, противоположную движению.

Сила Л, результирующая сил N и ¥тр, определяет траекторию движения корня на плоскости поля (она убедительно демонстрируется на приборе В.А. Же-лиговского).

Если из носка лезвия АВ (начало движения) провести прямую, составляющую с нормалью угол трения <р, то точка пересечения прямой АВ с направлением движения конца лезвия В-В| будет означать сход корня с лезвия (рис. 3). Двигаясь с некоторой скоростью Ук, корень за время / пройдет путь от начала (точка А) до конца лезвия (точка В (В!)). За это же время г, двигаясь вместе с культиватором со скоростью V, лезвие пройдет путь АА,, то есть

АВ = V,

АВ

У„

' к ' ? 5

АА,

V

АА, = У (, откуда АВ

или

Ук - V •

(2)

АА,

Величину АА, найдем по теореме синусов: АА,

А,В,

§Ш(90+<р) 8Іп[90-(у +<р)\

, откуда

Рис. 4. Скорость корней при скольжении по клину — V Скорость движения агрегата К= 1; 1) <р = 20°; 2)<р = 30°.

Рис. 5. Число корней на 1 м длины лезвия: а) в зависимости от ширины захвата лезвия (Ь, м) при ^ = 100 шт./м2 — 1) у = 30°, р = 20°; 2) у = 30°, <р = 30°; б) в зависимости от засоренности поля (г,,, шт./м2) при Ь = 0,2 м — 1) у = 30°, <р = 20°; 2) у = 30°, >р = 30°.

Рис. 6. Ширина захвата односторонней полольной лапы в зависимости от засоренности поля (^) и типа корней (<р): 1) у = 30°, (р = 20° [г(] = 50 шт./м; 2) у = 30°, <р = 30° [г(] = 50 шт./м; 3) у = 45°, <р = 30° [г,] = 50 шт./м.

Ъ\, (шт/м)

2|. (шт/м)

Vк - V -

(3)

После подстановки значения АА, в уравнение (2) имеем:

сов(у + ^>) са$ір

Ук _ со8(у +<р)

V С05ф

Как показывают расчеты Ук зависит от угла установки лезвия лапы к направлению движения — у (рис, 4). Поэтому на практике его выбирают равным 28...30° (для стрельчатых лап 2-у = 60 и 65°). При таких значениях скорость скольжения корней по лезвию составляет 50...70 % от скорости движения культиватора.

Решая совместно уравнения (1) и (3) находим: zt cos(y +<р)

Ь = -

z0 ■ COS(f

(4)

-bzn

cos (p

(5)

соб(у +^>)

Число корней на единицу длины лезвия (г(, шт./м) растет с увеличением ширины захвата лапы и засоренности обрабатываемого поля (рис. 5) и при определенных значениях лапа теряет работоспособность. Поэтому промышленность выпускает полольные лапы различной ширины захвата (Ь — 0,08-^0,25 м для односторонних лап и Ь — 0,22-т-0,4 м для стрельчатых лап). При обработке полей с невысокой засоренностью можно применять лапы с большей шириной захвата (рис. 6).

Процесс взаимодействия лезвия полольных лап с растительными остатками был впервые рассмотрен в работе академика РАСХН Бледных В.В. [1]. Однако условие стационарности процесса в этой работе было другим, и естественно были получены результаты несколько отличные от наших.

Литература.

1. Бледных В. В. Взаимодействие лезвия полольных лап культиватора с сорными растениями // Тракторы и сельскохозяйственные машины, - 1979. -№ 4.

DETERMINATION OF BLADE PATAMETERS OF THINNING BLADE

N.V. Shigaeva

Summary. It is examined the interaction process of blade of thinning blades and plant residues in the soil in motion. Keywords: thinning blades, plant residues, width, angle of setting.

УДК 628.543

УТИЛИЗАЦИЯ СТОКОВ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

И. И. ПАВЛИНОВА, доктор технических наук, профессор

Н.Р. ЗАЙНУЛЛИН, аспирант Московская академия коммунального хозяйства и строительства

Тел.: (495) 6783273

Резюме. Показано, что кардинальное улучшение процесса обработки органосодержащих сточных вод может быть достигнуто при реализации предварительного многостадийного флотирования. Оптимальная конструкция флотатора в этом случае — интеграция многоступенчатой флотационной и пузырьчатой колонок с вытяжными трубами, обеспечивающая реализацию необходимого гидродинамического режима в колонке. Ключевые слова: сточные воды, биологическая очистка, флотационная обработка, петлевой поток, смешанные виды загрязнений, биоценоз активного ила.

Исследования последних лет показали, что эффективная очистка высокозагрязненных органосодержащих сточных вод в традиционных сооружениях биологической обработки типа аэротенков невозможна. Для того, чтобы обеспечить высокую степень удаления биогенных элементов необходима предва-

рительная обработка сточных вод перед контактом с активным илом и последующим биохимическим окислением органических соединений.

В ходе предварительной физико-химической обработки высокозагрязненных сточных вод необходимо обеспечить максимально возможное удаление дисперсных твердых частиц органических загрязнений из дальнейшего технологического процесса. В этом случае в аэротенк загрязнения будут поступать в основном в растворенном виде, что в значительной степени повысит его окислительную мощность, а также степень очистки сточных вод в целом.

Как показывает анализ ранее проведенных работ эффективность предварительной обработки зависит от типа применяемых технических средств. Флотационные установки в этом отношении значительно более эффективны, чем обычные седиментационные отстойники [1, 2].

Цель наших исследований — разработка оборудования для повышения эффективности удаления дисперсных частиц из органосодержащих стоков.

В ходе исследований была создана многоступенчатая флотационная колонка петлевого типа, конструкция которой обеспечивает более длительное время пребывания стоков, повышенную эффективность разделения и предотвращение обратного смешивания.

CC BY

CC BY 37

37