ОККАЗИОНАЛЬНАЯ ЛЕКСИКА НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

С.Н. Исакова

(Санкт-Петербургский государственный университет) Научный руководитель - доктор социологических наук, профессор Л.Я. Орлова

Термин «окказионализм» появился в лингвистике сравнительно недавно. Сперва такие языковые единицы обозначали термином «hapax legomenon», позднее появилось название «авторский неологизм» («Autorenneologismen»), и лишь недавно в научной среде утвердился термин «окказиональные слова» («okkasionalle Wörter») или просто « окказионализмы» («Okkasionalismen»).

Так что же представляют собой данные единицы языка? Окказионализмы - это единственные в своем роде лексические новообразования, авторские неологизмы. Причины для их образования могут быть разные: они могут создаваться для уточнения высказывания, по причине языковой экономии, для воспроизведения настроения автора и др.

Жизнь окказионализмов довольно непродолжительная: они появляются в процессе речи для того, чтобы почти сразу же исчезнуть. Тем не менее, некоторые из них остаются в произведениях писателя или поэта, и понять их можно либо только в контексте определенного произведения, либо в контексте творчества того или иного автора. Окказионализмы также появляются и в прессе, но далеко не многим из них удается со временем войти в общий состав лексики языка.

Данные новообразования практически всегда возникают с нарушением законов словообразования - в этом и состоит их необычность и стилистическая выразительность. Они разрушают наши стереотипы восприятия не только в структурном, но и в семантическом плане, что дает возможность точнее и экспрессивнее охарактеризовать и оценить явления, факты, действия, состояние и т.д.

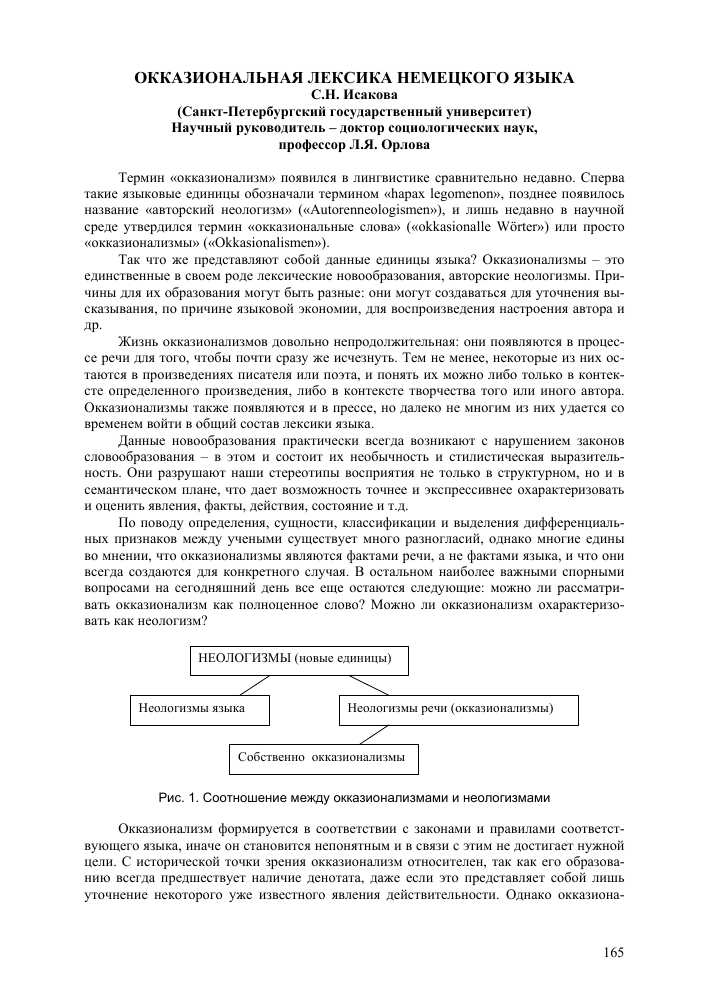

По поводу определения, сущности, классификации и выделения дифференциальных признаков между учеными существует много разногласий, однако многие едины во мнении, что окказионализмы являются фактами речи, а не фактами языка, и что они всегда создаются для конкретного случая. В остальном наиболее важными спорными вопросами на сегодняшний день все еще остаются следующие: можно ли рассматривать окказионализм как полноценное слово? Можно ли окказионализм охарактеризовать как неологизм?

Рис. 1. Соотношение между окказионализмами и неологизмами

Окказионализм формируется в соответствии с законами и правилами соответствующего языка, иначе он становится непонятным и в связи с этим не достигает нужной цели. С исторической точки зрения окказионализм относителен, так как его образованию всегда предшествует наличие денотата, даже если это представляет собой лишь уточнение некоторого уже известного явления действительности. Однако окказиона-

лизм не может выступать самостоятельно, так как вне контекста он чаще всего непонятен. В этом, на наш взгляд, и состоит его существенное отличие от слова. Что же касается соотношения между окказионализмами и неологизмами, то так как окказионализмы по своей сути очень разнообразны и как новообразования находятся на разных ступенях «шкалы новизны», то их отношение к неологизмам (новым единицам языка) можно передать рис. 1. Можно сказать, что окказионализмы - это также неологизмы, которые, тем не менее, принадлежат не языку (системе), а речи (функции). При этом границы между неологизмами и окказионализмами достаточно гибки.

Подобно неологизмам, составными частями окказионлизмов являются компоненты словарного состава языка. Однако обратный путь в язык у каждой группы свой. Неологизмы могут либо остаться в лексическом составе языка как традиционные единицы, либо даже могут стать архаизмами. Так, например, слова «Neubauer» и «Neulehrer», которые в 50-е годы были неологизмами, теперь уже стали архаизмами, поэтому они не входят в состав словаря Duden, в отличие от «Kraftwerkerin», «Bauleiterin» «Traktoristin», которые вошли в общий словарный состав языка. Для окказионализмов такой путь, как правило, невозможен. Они остаются в языке поэта или писателя как свидетели своего времени.

Сегодня единицы речи сравнительно легко проникают в язык, однако не во всех областях. Легче всего этот процесс происходит в художественной литературе. Это обусловлено тенденцией к сближению литературного и разговорного языка. Специальная и научно-популярная литература ведут себя по отношению к таким новым языковым образованиям настороженно: новообразования в этой сфере сперва «предлагаются» как вариант и лишь со временем либо принимаются, либо выходят из употребления.

В этой связи, например, можно вспомнить слово «Gebrauchssprache». Его в 1962 г. предложил Г. Меллер, и уже через несколько лет это новообразование вошло в словарный состав немецкого языка. Напротив, предложенные в 1966 г. Х. Беккером неологизмы для обозначения периодов развития немецкого языка «Höfischdeutsch», «Ständedeutsch», «Gültigdeutsch», «Spitzendeutsch», «Volksdeutsch» остались одноразовыми образованиями и в настоящее время в специальной литературе не употребляются.

В процессе образования новых слов в речи используются уже существующие в языке модели: сдвиг (nichtwollen, Traurigseinwollen, Zuvieltun), суффиксация (Enteselung, Kenntlichkeit), префиксация (Unzeit, Verleidigung, Bewandlung).

Правда, подвижный характер речи допускает неожиданное и спонтанное лексическое заполнение этой модели. Это зависит от того, как говорящий видит объект своей речи и как он этот объект оценивает. Речевая оценка предметов и явлений есть процесс неподготовленный и спонтанный. Говорящий полагается на свое собственное чувство языка, которое, в свою очередь, является индивидуальным проявлением языковой компетенции.

Если говорить о свойствах окказионализмов, то можно выделить следующие:

• окказионализмы могут поражать комбинациями морфем, оставаясь при этом более или менее понятными вне контекста;

• они семантически также могут быть полностью зависимы от текста;

• они часто отличаются от свободных словосочетаний только своей конструкцией;

• они могут представлять собой совершенно новое слово, которое писатель или поэт образовал для определенных целей и которое содержит новую морфему, однако такое явление довольно редко.

Такова сущность явления окказионализма. В соответствии с определением данного понятия и выделением уже перечисленных признаков и некоторых дополнительных, нами была разработана классификация, включающая в себя шесть групп окказионализмов, которые ниже рассматриваются во всех своих проявлениях.

Первая группа объединяет в себе структурные окказионализмы (die strukturellen Okkasionalismen). Под понятием «структурного окказионализма мы понимаем случайно образованное слово, которое в своей структуре отклоняется от структуры традиционных слов. Другими словами, окказионализм такого рода удивляет нас сочетаемостью морфем.

В разговорном языке ситуативно обусловленные единицы и случаи необычного словоупотребления представлены очень широко. Чем ближе новообразование традиционным языковым единицам, тем меньше чувствуется момент словотворчества. Это особенно относится к структурным окказионализмам. Если взять компоненты таких слов или словосочетаний по отдельности, то мы увидим, что все они нейтральны. Однако в определенных языковых ситуациях они приобретают сильную эмоционально окрашенную характеристику. Посмотрим на окказиональные образования К. Тухоль-ского: Telefongenerale, Sachrinlyrik, Bibelpsychologie, Kohlrübenheimat, schnapsdunkle Stammtischgehirne, kasinodumme Retourkutsche, der pinselblonde Mann mit dem schweren Birnenbauch, die Sentimentalität jaulender Dorfköter, ein Landsknecht der Wissenschaft, der essigsaure blaurasierte Kerl. Или другой пример: в одном маленьком рассказе Г. Магер характеризует свою героиню тетушку Юлию следующим образом: «... schlüsselbundbewehrt, kochkunsterfahren, deckchenhäckelnd... nachbarverbunden, obstmarktkundig, leukoplastgewandt, glasscheibenberappend, hosenflickend,...schürzengestärkter Stränge» [1].

Окказионализмы такого рода часто претерпевают изменения в рамках одного и того же высказывания: один из компонентов заменяется синонимичным или похожим по смыслу. Например: « Ein Polizist befahl dem Schaukelbesitzer, die Bremsen zu ziehen. Der tätowierte Schaukelmann wandte sich beim Bremsen an Weißblatt, der sich jetzt an der Drehorgel festhielt: "Is dat Ihre Kleene?" fragte der Schaukelkönig» [2].

Окказиональным в структуре слова может также являться суффикс: Radioritis, Substantivitis.

Структурный окказионализм часто становится примером для образования целого ряда подобных структурных образований-синонимов. В качестве примера здесь можно назвать уже упомянутое слово «Substantivitis» Синонимами этого слова являются: Ver-hauptwortung, Hauptwörtersprache (L. Mackensen, F.E. May), Hauptwörtlichkeit (der Stilduden), Hauptwörterei (L. Reiners), Hauptwortsucht (B.Betzke), Dingwortseuche (O. Schreiter), Substantivomanie (A. Zelle).

В состав второй выделенной нами группы входят семантические окказионализмы (die semantischen Okkasionalismen). В данном случае речь идет о традиционных немецких словах, которые в определенных контекстах принимают окказиональное значение. В коммуникативной практике явление таких языковых единиц практически не ограничено. Все зависит от ситуации, в которой на то или иное слово падает особо важный акцент. Например: «Jerschel ließ die Jawa auf ihren Plattfüßen stehen.» (P. Här-tling). Слово «Plattfuß» - болезнь - в данном случае десемантизировано.

Десемантизация компонентов окказионального слова дает широкие возможности для раскрытия значения всей конструкции. Так, Э. Штриттматтер обозначает отправившихся на фронт солдат одним словом - «Schweinetransport». Значение слова можно раскрыть по-разному:

• воинский эшелон солдат, с которыми обращаются как со свиньями;

• воинский эшелон солдат, которые ведут себя как свиньи.

В том же самом абзаце можно найти другое окказиональное слово - Rekrutenrohstoff, где семантическая нагрузка равно разделена между двумя компонентами окказионализма. Таким образом, возникает семантическое удвоение (не тавтология):

• Rekrut - новобранец; призывник, молодой солдат, т.е. еще не настоящий солдат

• Rohstoff - сырье, исходный материал.

Третья группа - это конструктивные окказионализмы (die konstruktiven Ok-kasionalismen). К данной группе мы причисляем так называемые сдвиги (Zusammenrückungen). За исключением некоторых слов, которые относятся к традиционному составу немецкого языка и которые занесены в словари, все остальные сдвиги являются окказионализмами.

Сдвиги возникают как результат влияния некоторых принципов в языке, среди которых можно назвать языковую экономию, динамичность и экспрессивность, обобщение мысли или название деятельности, а также создание новых понятий.

Семантическая ценность таких образований может быть разной: она зависит от цели применения таких окказионализмов. У J. Becher'a, например, в произведениях которого таких окказионализмов сотни, часто поиск подходящего слова, которое бы более всего подходило для выражения конкретной мысли, заканчивается новообразованием. Бехер сам формирует некоторые понятия и дает этим новым понятиям названия, часто даже персонифицированные. Хороший пример - слово «das Anderswerden» из романа «Abschied». Сперва перед нами обычное простое предложение, которое выражает срочную необходимость: «Es soll anders werden...». Чуть ниже: «...Na, es wid ja einmal anders werden.». Однако далее в тексте мы уже имеем дело с новообразованием, которое функционирует в тексте самостоятельно, то обозначая происшествие, то существо, то далекую страну мечты:

«... als ich neben den beiden im Abteil Platz genommen hatt und der Zug anfuhr, atmete ich tief auf, als ginge die Fahrt in die Richtung nach Abderswerden...»

«.. wieder wurde mir bange um das Anderswerden.»

«.auch der Schulweg hatte sich verschworen gegen das Anderswerden» [3].

Для Бехера понятие Anderswerden даже за рамками этого романа остается «вещью в себе». Он употребляет его, чтобы подчеркнуть подвижность перелома: «. Pascal ist geradezu ein Klassiker des Anderswerdens» [4]. Также он создает другие подобные окказионализмы с «werden» в качестве основообразующей единицы: «Es wird historisch und aktuell zugleich, und so erleben wir ein stetes Wechselspiel vom Aktuellwerden des Historischen und Historischwerden des Aktuellen.».

Однако новообразования такого рода можно использовать с целью обозначения деятельности или процесса, без намерения создать новое понятие или придать мысли определенный оттенок. Такое часто встречается в произведениях Ганса Фаллады: «... Für das Rotwerden Herr von Studmanns, . für das betont gleichgültige Aus- dem- FensterStarren des jungen Pagel hatte der eifersüchtige Vater sich hinreichend gerächt. » или «Kaum war der offizielle Teil der Feier mit Kuß und In-die- Augen-schauen und Geschenke0besehen vorüber» [5].

Другим путем идет Томас Манн. При помощи новообразований он обозначает абстрактные понятия. Так, например, новообразования в произведении «Lotte in Weimar» обозначают слова и понятия, которые еще не существуют, которые находятся в становлении и временно не приобрели никакой формы:

«... Weiß schon, darauf kam's an, daß auch der Naturlose, der Nichts-als-Mann, ein Genie sein könnte »

«. Ich . ein Nur-gerade-Möglich, das gleich auch noch Genie- mag sein, Genie ist immer ein Nur-eben-Möglich ».

Особую цель преследуют писатели и поэты, используя сдвиги в качестве так называемых говорящих имен - обратить внимание читателя на важные черты характера действующего лица. Например, у Штриттматтера мы встретим директора фабрики «Drückdrauf» и бургомистра «Bleibtreu».

То же самое мы встречаем и в детской литературе, где сказочные образы часто называются говорящими именами: «. Herr Laßmichinruh begrüßte mich herzlich». Та-

ким образом, возникает некий субтекст, который направляет симпатии читателя в нужное автору русло.

Сдвиги - это один из видов сложных слов, на которые они, с одной стороны, похожи, а с другой стороны, расходятся. Сдвиги легко раскладываются на составные части, в то время как в случае со сложными словами это недопустимо без того, чтобы не потерять смысл всего выражения в целом.

Например, сдвиг, придуманный Томасом Манном, «der Nichts-als-Mann» можно легко разложить на составные части, образовав при этом предложение: «...der nichts als ein Mann ist». Разделение сложного слова на лексические составные всегда связано с определенными трудностями. Так, например, «Die Sprachpflege» на вопрос о том, как нужно понимать сложное слово «Münzenreinigungsautomat»: «Um Mißverständnisse vorzubeugen, ist die Wiedergabe durch eine Wortgruppe ratsam: Reinigungsautomat mit Geldeinwurf» [6].

G. Sorgenfrey среди прочего отмечает, что было бы неверно рассматривать окказиональные сдвиги как случайные образования, так как они связаны с новыми формами проявления жизни и с новыми обозначениями понятий. «Wörter dieser Art sind nicht mehr Zufalls- und Eintagserscheinungen. Sie erheben den Anspruch, Begriffsbildungen zu sein, die sachadäquat sind und daher immer wieder verwendet werden sollen» [7].

Интересную группу образуют так называемые фразеологические окказионализмы (die phraseologischen Okkasionalismen).

Фразеологические единицы общеупотребительны и используются всеми слоями языковой общности. Все это свидетельствует о том, что фразеологизмы относятся к постоянному словарному составу языка, однако нельзя исключать и индивидуальный характер создания фразеологизмов. «Im 15. Jh. dachte, redete und schrieb jedermann in Sprichwörtern» - написано в энциклопедии «Die deutsche Sprache» и в качестве примера приведен язык Лютера, где можно найти около 4200 пословиц. В то время единственным источником информации был язык выдающихся мыслителей, писателей и поэтов. В наше время мудрость и опыт отдельных личностей становятся доступны широким массам при помощи техники. Концентрированность информации требует сжатого и легко запоминающегося способа выражения, поэтому пословицы с их поучительным содержанием больше не подходят. Создание новых пословиц или переосмысление уже существующих может происходить только в рамках художественной литературы или поэзии. Чем ближе тема произведения жизни народа, тем сильнее в язык произведения проникают повседневные обороты и выражения, тем самым повышается вероятность создания новой пословицы. В этом отношении язык Э. Штриттматтера может служить примером: его язык очень характерологичен и наглядно, экспрессивно и выразительно, убедительно и достоверно отражает социальный и местный колорит жизни сельского населения. Повседневная жизнь в деревне (работа, интересы, обычаи) - богатый источник для образования новых фразеологизмов. Возникают совершенно новые (окказиональные) образования: «Wer zur Saat nicht bückt in der Ernte nicht pflückt», «Rache schmeckt wie Honig», «Stehpunkt ist noch kein Gehpunkt», «Für einen Querkopf paßt keine Tür» и др. Особенно интересно, когда старые фразеологизмы претерпевают изменения в структуре. Так, например, идиома «etwas mit dem kleinen Finger tun» приобретает у Штриттматтера следующую форму «Das zahlst du nach der Ernte mit dem kleinen Finger», а пословицу «das sieht man ohne Brille» он заменяет на «... das weiß ich ohne Brille» [8]. Такие изменения структуры внутри традиционных фразеологизмов, однако, нельзя рассматривать как окказиональные образования. В данном случае речь может идти лишь о стилевом средстве: используя такого рода измененные пословицы, автор может стремиться обратить особое внимание на некоторые качества героя.

При сравнении одного явления или одного предмета с другим явлением или предметом или при сравнении признаков, которые свойственны денотатам обоих, до-

вольно легко образуются окказионализмы, которые дали название предпоследней из выделенных групп - сравнительные окказионализмы (die komparativen Okkasional-ismen).

Момент сравнения может проявляться прямо или косвенно, это значит, что либо A=B (Zinkenfinger- Finger wie Zinken), либо A равно признаку, который характерен для B (Ferkelnase= Nase wie der Rüssel eines Ferkels).

Сравнительные окказионализмы встречаются преимущественно среди существительных и прилагательных. Как правило, иное толкование дается одному из компонентов и реже - всему слову в целом.

Приведем несколько примеров из произведений Э. Штриттматтера:

«Baumwurzelfinger» - «Großmutter setzt sich auf die Ofenbank. Ihre schrantigen Baumwurzelfinger streichen über die härene Schürze.»

«Wortblumen» - «Bullert suchte sich Wortblumen Шк den Strauß seiner Rede zusammen» [9].

«Weltraumkälte» - «Weltraumkälte. Bienkopp пуре umher und friert. . Nun wird sein Freund und Genosse unversöhnt und allein bei den Toten hausen».

В качестве tertium comparationis в таких случаях служат различные признаки сравниваемых предметов или явлений. Таким признаком может быть:

• форма

«Kugelwaden» - «Das kalte Wasser beschwappte die Kugelwaden der Wehmutter» [10], «Spitztütengesicht» - «Der Bauer mit dem Spitztütengesicht» [11];

• одно из качеств

«perlblass» - «Und ihre übergroßen schwarzen Augen in dem perlblassen Gesichtchen» [12];

• звучание

«Uhrfederstimme» -«Freilich,» haspelte Bremmes Uhrfederstimme.....» [13].

Как уже упоминалось, часто в процессе сравнения денотат первого компонента композита идентифицируется с денотатом второго, т.е. A=B. Однако это можно выяснить лишь из контекста: такие слова находятся на границе между соединительным и сравнительно-определительным композитом, т.е. их вполне можно бы было назвать соединительно-сравнительными окказиоанлизмами:

«Wortstacheln» - «Ich machte ihm nicht die Freude zu zeigen, wie sehr er meine Seele, in der der Frühling und die Liebe blühten mit seinen Wortstacheln verletzte» [14]; Worte=Stacheln.

«Vogelgeselle» - «In den Wildweinranken schilpten die Straßenspatzen. Stanislaus sah dankbar auf die grauen Vogelgesellen» (E. Strittmatter. Der Wundertäter); Vögel= Gesellen.

Сравнительные окказионализмы часто выступают в роли стилевого средства, например, как средство сатиры. В одном композите соединяются два в корни различных понятия, которые противоречат друг другу - в таком случае компоненты подлежат переосмыслению, и раскрытие значения всего композита происходит только в соответствующем контексте. Так, в следующем предложении появляется слово «Maulwurfherrlichkeit»: «Sobald sie uns freilich bemerkte, mußten wir unserer hiesigen Maulwurfsherrlichkeit wohl oder übel Valet sagen» [15].

Под этим словом подразумевается «"herrliches" Leben im Schützengraben, wo die Soldaten sich gleich Maulwürfen verkrochen». Ироническая коннотация этого композита вытекает из слияния двух понятий, которые противоречат друг другу: ни самого крота, ни его образ жизни невозможно связать с представлением о чем-то великолепном. Противоречие «Maulwurf - Herrlichkeit» иронически указывает на жалкое положение солдат на фронте.

Последняя группа окказионализмов - самая интересная, потому что она включает в себя собственно окказионализмы (die eigentlichen Okkasionalismen). Собственно окказионализмы - это в своем роде курьезности языка. Принципиально новые комби-

нации фонем перестали появляться уже несколько столетий назад. Однако отдельные случаи замечены в детской и юношеской литературе, в которой словотворчество время от времени происходит по принципу «weil es mir so gefällt». Возможно, не имело бы смысла говорить о таких окказиональных образованиях, если бы в языке художественной литературы и поэзии не встречалось такое большое количество подобных слов. Интересно проследить как морфологическую структуру этих единиц, так и их семантическое проявление. Если говорить о морфологической структуре таких новообразований, то в первую очередь нужно уяснить следующее: несмотря на утверждение многих авторов о том, что они знакомят нас с неизвестной культурой, влияние родного языка все равно дает о себе знать. Например, знаменитый польский автор утопических романов Станислав Лем выпустил ряд рассказов под названием «Приключения профессора Тарантога». Во время своего путешествия профессор Тарантога посещает различные известные и неизвестные планеты и звезды, где он находит жизнь. Человекоподобные существа говорят на своем собственном языке и используют следующие слова: «Galenten»=dem Sinne nach; «Rowdies», «Pschtemozl» - ein Vogel; «Murpl» - eine Geldeinheit и др.

Эти слова невозможно перевести, они частично становятся понятны из контекста. Образование таких единиц ситуации говорения - так как о единице говорения здесь речь идти не может - присуще совершенно иной области языка, таинственному чувству языка, присущему человеку. В данном случае речь идет не о возможности или невозможности некоторой морфемной комбинации, а о фонетико-конструктивной стороне родного языка, которая бессознательно дает о себе знать в новообразованиях.

Итак, мы рассмотрели классификацию окказионализмов, разработанную на основании произведений немецкой художественной литературы и довольно полно, на наш взгляд, отражающую ситуацию окказионального словотворчества в немецком языке. Проблема образования и понимания окказионализмов в сфере языковой коммуникации довольно существенна, потому что данные единицы могут появляться не только в художественной литературе, прозе или поэзии, но также в повседневной прессе. В условиях жесткой конкуренции, в борьбе за аудиторию для достойных газет и журналов такой вид словотворчества играет не последнюю роль - креативность привлекает большее внимание заинтересованной аудитории, которая его приветствует и оценивает по достоинству.

Литература

1. Wochenpost. München: Randezvous Verlag. 1962/47.

2. Strittmatter, Erwin: Gesammelte Werke. Berlin. 1958, 422 S.

3. Becher, Johannes Robert: Abschied. Roman. Berlin : Aufbau-Verl. 1952, 339, 348, 368 S.

4. Becher, Johannes Robert: Macht der Poesie. Poetische Konfession II. T. Berlin 1955, 80 S.

5. Fallada, Hans: Kleiner Mann-was nun? Roman. Reclam Verlag, Stuttgart 2002, 156 S.

6. Die Sprachpflege. München: Randezvous Verlag 1971/12, 251 S.

7. Sorgenfrey, Deutscher Taschenbuch Verlag, 1976, 34 S.

8. Strittmatter, Erwin: Tinko. Berlin. 1958, 130 S.

9. Strittmatter, Erwin: Ole Bienkopp. Berlin u. Weimar. 1967, 54 S.

10. Strittmatter, Erwin: Der Wundertäter. Berlin. 1958, 18 S.

11. Strittmatter, Erwin: Pony Pedro. Berlin.1958, 65 S.

12. Mann, Thomas: Königliche Hoheit . Frankfurt: Fischer Taschenbuch Verlag 1989, 189 S.

13. Strittmatter, Erwin: Ochsenkutscher. Berlin. 1955, 72 S.

14. Strittmatter, Erwin: Paul und die Dame Daniel. Berlin. 1956, 67 S.

15. Zweig, Arnold. Der Kaffee. Suhrkamp Verlag, 1998, 22 S.

CC BY

CC BY 207

207