Статья

нагрузку, испытываемую плодом при аномалиях родовой деятельности и при родоусилении. Самые низкие показатели зарегистрированы в активную фазу родов при дистрессе плода в КГ, обусловленном выходом мекония в околоплодные воды (19-36%)

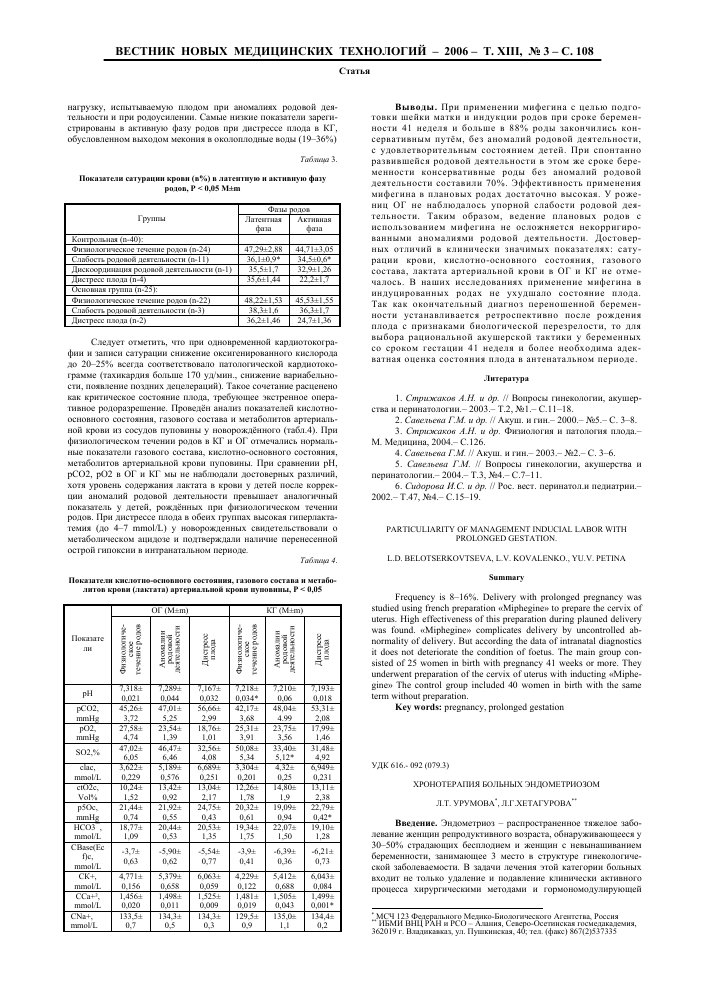

Таблица 3.

Показатели сатурации крови (в%) в латентную и активную фазу родов, Р < 0,05 М±т

Группы Фазы родов

Латентная фаза Активная фаза

Контрольная (п-40):

Физиологическое течение родов (п-24) 47,29±2,88 44,71±3,05

Слабость родовой деятельности (п-11) 36,1±0,9* 34,5±0,6*

Дискоординация родовой деятельности (п-1) 35,5±1,7 32,9±1,26

Дистресс плода (п-4) 35,6±1,44 22,2±1,7

Основная группа (п-25):

Физиологическое течение родов (п-22) 48,22±1,53 45,53±1,55

Слабость родовой деятельности (п-3) 38,3±1,6 36,3±1,7

Дистресс плода (п-2) 36,2±1,46 24,7±1,36

Следует отметить, что при одновременной кардиотокогра-фии и записи сатурации снижение оксигенированного кислорода до 20-25% всегда соответствовало патологической кардиотоко-грамме (тахикардия больше 170 уд/мин., снижение вариабельности, появление поздних децелераций). Такое сочетание расценено как критическое состояние плода, требующее экстренное оперативное родоразрешение. Проведён анализ показателей кислотноосновного состояния, газового состава и метаболитов артериальной крови из сосудов пуповины у новорождённого (табл.4). При физиологическом течении родов в КГ и ОГ отмечались нормальные показатели газового состава, кислотно-основного состояния, метаболитов артериальной крови пуповины. При сравнении рН, рСО2, рО2 в ОГ и КГ мы не наблюдали достоверных различий, хотя уровень содержания лактата в крови у детей после коррекции аномалий родовой деятельности превышает аналогичный показатель у детей, рождённых при физиологическом течении родов. При дистрессе плода в обеих группах высокая гиперлакта-темия (до 4-7 шшо1/Ь) у новорожденных свидетельствовали о метаболическом ацидозе и подтверждали наличие перенесенной острой гипоксии в интранатальном периоде.

Таблица 4.

Показатели кислотно-основного состояния, газового состава и метаболитов крови (лактата) артериальной крови пуповины, Р < 0,05

Показате ли ОГ (M±m) КГ (M±m)

Физиологическое течение родов Аномалии родовой деятельности Дистресс плода Физиологическое течение родов Аномалии родовой деятельности с с еа рд ^2 сл ип Д

рН 7,318± 0,021 7,289± 0,044 7,167± 0,032 7,218± 0,034* 7,210± 0,06 7,193± 0,018

рСО2, mmHg 45,26± 3,72 47,01± 5,25 56,66± 2,99 42,17± 3,68 48,04± 4.99 53,31± 2,08

рО2, mmHg 27,58± 4,74 23,54± 1,39 18,76± 1,01 25,31± 3,91 23,75± 3,56 17,99± 1,46

SО2,% 47,02± 6,05 46,47± 6,46 32,56± 4,08 50,08± 5,34 33,40± 5,12* 31,48± 4,92

dac, mmol/L 3,622± 0,229 5,189± 0,576 6,689± 0,251 3,304± 0,201 4,32± 0,25 6,949± 0,231

ctO2c, Vol% 10,24± 1,52 13,42± 0,92 13,04± 2,17 12,26± 1,78 14,80± 1,9 13,11± 2,38

p5Oc, mmHg 21,44± 0,74 21,92± 0,55 24,75± 0,43 20,32± 0,61 19,09± 0,94 22,79± 0,42*

HCO3“ mmol/L 18,77± 1,09 20,44± 0,53 20,53± 1,35 19,34± 1,75 22,07± 1,50 19,10± 1,28

CBase(Ec f)c, mmol/L -3,7± 0,63 -5,90± 0,62 -5,54± 0,77 -3,9± 0,41 -6,39± 0,36 -6,21± 0,73

СК+, mmol/L 4,771± 0,156 5,379± 0,658 6,063± 0,059 4,229± 0,122 5,412± 0,688 6,043± 0,084

^а+2, mmol/L 1,456± 0,020 1,498± 0,011 1,525± 0,009 1,481± 0,019 1,505± 0,043 1,499± 0,001*

С№+, mmol/L 133,5± 0,7 134,3± 0,5 134,3± 0,3 129,5± 0,9 135,0± 1,1 134,4± 0,2

Выводы. При применении мифегина с целью подготовки шейки матки и индукции родов при сроке беременности 41 неделя и больше в 88% роды закончились консервативным путём, без аномалий родовой деятельности, с удовлетворительным состоянием детей. При спонтанно развившейся родовой деятельности в этом же сроке беременности консервативные роды без аномалий родовой деятельности составили 70%. Эффективность применения мифегина в плановых родах достаточно высокая. У рожениц ОГ не наблюдалось упорной слабости родовой деятельности. Таким образом, ведение плановых родов с использованием мифегина не осложняется некорригиро-ванными аномалиями родовой деятельности. Достоверных отличий в клинически значимых показателях: сатурации крови, кислотно-основного состояния, газового состава, лактата артериальной крови в ОГ и КГ не отмечалось. В наших исследованиях применение мифегина в индуцированных родах не ухудшало состояние плода. Так как окончательный диагноз переношенной беременности устанавливается ретроспективно после рождения плода с признаками биологической перезрелости, то для выбора рациональной акушерской тактики у беременных со сроком гестации 41 неделя и более необходима адекватная оценка состояния плода в антенатальном периоде.

Литература

1. Стрижаков А.Н. и др. // Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии.- 2003.- Т.2, №1.- С. 11-18.

2. Савельева ГМ. и др. // Акуш. и гин.- 2000.- №5.- С. 3-8.

3. Стрижаков А.Н. и др. Физиология и патология плода.-М. Медицина, 2004.- С.126.

4. Савельева Г.М. // Акуш. и гин.- 2003.- №2.- С. 3-6.

5. Савельева Г .М. // Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии.- 2004.- Т.3, №4.- С.7-11.

6. Сидорова И.С. и др. // Рос. вест. перинатол.и педиатрии-2002.- Т.47, №4.- С. 15-19.

PARTICULIARITY OF MANAGEMENT INDUCIAL LABOR WITH PROLONGED GESTATION.

L.D. BELOTSERKOVTSEVA, L.V. KOVALENKO., YU.V. PETINA Summary

Frequency is 8-16%. Delivery with prolonged pregnancy was studied using french preparation «Miphegine» to prepare the cervix of uterus. High effectiveness of this preparation during plauned delivery was found. «Miphegine» complicates delivery by uncontrolled abnormality of delivery. But according the data of intranatal diagnostics it does not deteriorate the condition of foetus. The main group consisted of 25 women in birth with pregnancy 41 weeks or more. They underwent preparation of the cervix of uterus with inducting «Miphe-gine» The control group included 40 women in birth with the same term without preparation.

Key words: pregnancy, prolonged gestation

УДК 616.- 092 (079.3)

ХРОНОТЕРАПИЯ БОЛЬНЫХ ЭНДОМЕТРИОЗОМ Л.Т. УРУМОВА*, Л.Г.ХЕТАГУРОВА**

Введение. Эндометриоз - распространенное тяжелое заболевание женщин репродуктивного возраста, обнаруживающееся у 30-50% страдающих бесплодием и женщин с невынашиванием беременности, занимающее 3 место в структуре гинекологической заболеваемости. В задачи лечения этой категории больных входит не только удаление и подавление клинически активного процесса хирургическими методами и гормономодулирующей

**МСЧ 123 Федерального Медико-Биологического Агентства, Россия ИБМИ ВНЦ РАН и РСО - Алания, Северо-Осетинская госмедакадемия, 362019 г. Владикавказ, ул. Пушкинская, 40; тел. (факс) 867(2)537335

Л.Т. Урумова, Л.Г.Хетагурова

терапией, но и избавление пациенток от осложнений и последствий заболевания в виде бесплодия, рубцово-спаечного процесса в области малого таза, психоневрологических реакций, а также восстановление фертильности и трудоспособности [3-5]. Для оптимизации общепринятого лечения эндометриоза перспективны методы с комплексным подходом, повышающие адаптивные возможности организма, способствующие сокращению сроков реабилитации и улучшению качества жизни, к которым относятся квантовые технологии. В последние годы в гинекологии успешно применяют лазерное излучение, в т.ч., в комбинации с магнитным и инфракрасным излучениями [5-9].

Использование новых технологий, основанных на био-управляемом воздействии, учитывающих интегральные ритмы микроциркуляции и частоты дыхания конкретного организма («РИКТА-05»), позволяет корректировать нарушения механизмов адаптации, сопровождающие дизрегуляционные нарушения в системе временной организации физиологических функций, способствует образованию и закреплению «тканевой памяти», сохраняющей лечебные эффекты в течение >3-х месяцев [6]. В ряде работ показана эффективность применения низкоинтенсивного лазерного излучения в лечении эндометриоза. Однако отсутствуют данные об изучении влияния биоуправляемой магнитолазерной терапии на динамику нарушений в системе временной организации физиологических функций больных эндомет-риозом и хронотерапевтическом подходе при организации алгоритма лечения конкретных пациентов с учетом их хронотипа.

Цель работы — изучение временной организации физиологических функций больных эндометриозом и патофизиологическое обоснование оптимизации общепринятого лечения методом магнитолазерной хронотерапии (МЛХТ) в режиме биоуправления, основанном на патогенезе этого заболевания.

Материал и методы. Обследовали 60 женщин репродуктивного возраста 36,24 (±1,06 года) больных эндометриозом. Большинство больных при поступлении в клинику жаловались на обильные, длительные менструации, пред- и постменструаль-ные кровяные выделения, боли внизу живота и в пояснице разной интенсивности, нерегулярный менструальный цикл, общую слабость, головные боли, головокружение, раздражительность, снижение настроения, нарушения сна, аппетита. У 10 пациенток из числа обследованных - первичное бесплодие, у 4 - вторичное бесплодие. Клиническая картина и УЗИ позволили установить эндометриоз матки у 41 пациентки, а эндометриоидные кисты яичников - у 19. Диагноз эндометриоза был подтвержден при гистеро-, лапароскопии и патоморфологическом исследовании. Гормоны (эстрадиол, прогестерон, кортизол) определяли в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа. Оценку функционального состояния ЦНС провели методом электроэнцефалографии. Для исследования состояния временной организации физиологических функций вели хронодиагностику интегральных показателей сердечно-сосудистой системы (пульс, артериальное давление: систолическое, диастолическое, пульсовое, среднее, справа и слева), обмена веществ (аксиллярную температуру справа и слева), базальной температуры и чувства времени по тесту «индивидуальная минута». Параметры физиологических функций измеряли в течение 3-х последовательных суток подряд через каждые 3 часа с 7.00 до 1.00 с 6-часовым перерывом на непрерывный ночной сон до и по окончании проведения лечения. Результаты измерений вносили в специальные хронокарты с последующей обработкой на ЭВМ по программе «косинор-анализ» выявления ритмов с неизвестным периодом при неравноотстоящих измерениях, оценивающей достоверность ритма, величину его периода, мезор, амплитуду и акрофазу [1-2, 13]. Хронотип пациенток оценивали по анкете Эстберга; самочувствие, активность, настроение - по тесту САН.

Путем случайного отбора все больные были распределены на 2 подгруппы. 1-я подгруппа - 32 больные, получали комплексное общепринятое лечение, включающее по индивидуальным показаниям обезболивающие препараты и нестероидные противовоспалительные средства, спазмолитики, антибактериальную терапию, седативные, рассасывающие и десенсибилизи-

рующие препараты, витамины, антиагреганты, гормонотерапию и др. средства. 2-я подгруппа - 28 больных, получали то же лечение в сочетании с биоуправляемой МЛХТ (аппаратом «РИКТА -5») в соответствии с хронотипом конкретных больных. Больным с эндометриозом яичников лазеротерапия проводилась после операции. Излучателем аппарата контактным способом воздействовали поочередно на область проекции матки и придатков, у послеоперационных больных - на область операционной раны через повязку, а также на зоны локализации биологически активных точек целевого назначения, рекомендуемых при патологии репродуктивной системы и общеукрепляющие точки. Мы воздействовали на общеукрепляющие БАТ - симметричные точки -хэ-гу, цзу-сань-ли, а также БАТ, рекомендуемые при патологии репродуктивной системы - симметричные точки - меридиана почек - R 11, 12, 13, 15, переднего срединного канала - точка VC

4, по 1.2 - 2 мин / точку. На сеанс не более 5 точек.

Сочетанное воздействие постоянным магнитным полем 35 мТл, красными и инфракрасными светодиодами и 0.89 мкм инфракрасным лазером плотностью мощности 1 мВт/см2 и импульсной мощности 20 Вт проводили в режиме биоуправления в течение 60-300 сердечных сокращений (по биологическому таймеру) на каждую зону при помощи сигналов с датчиков пульса и дыхания, установленных на пациенте. Длительность курса 10-15 сеансов. Итоги общеклинических исследований оценены методами вариационной статистики с помощью пакета программ Microsoft Excel с вычислением средней арифметической (М), ошибки средней (m) и достоверности (р).

Результаты исследования. При анализе результатов хронодиагностики у больных эндометриозом до начала лечения выявлены нарушения во временной организации физиологических функций в сравнении с лицами без патологии репродуктивной системы [8, 11]. В общем спектре частот временной организации физиологических функций у больных (табл.1) превалируют недостоверные ритмы, составляющие 54,5%, и снижена доля достоверных ритмов до 45.5% (против 65-75% у здоровых), за счет уменьшения вдвое доли циркадианных частот до 32,3%, что говорит о снижении устойчивости и гармоничности биосистемы.

Более чем вдвое увеличена доля ультрадианных (до 43%) и инфрадианных ритмов (до 24,7%), что свидетельствует о напряжении и поиске новых механизмов хроноадаптации в системе временной организации физиологических функций. О снижении емкости адаптивных возможностей во временной организации физиологических функций говорит укорочение мезора «индивидуальной минуты» у больных до 51 с и достоверное уменьшение амплитуд ритмов большинства показателей (САД, ПАД, базальной 1°, ИМ). Ритмы сопряженных систем асинфазны, акрофазы разбросаны по оси времени, и их положение не соответствует

Таблица І

Спектр биоритмов физиологических функций больных эндометриозом до и после лечения

Синусоиды ритмов: САД, ДАД, ПАД, Ср.АД, справа и слева, ЧСС, 1° аксиллярная справа, слева и базальная, «индивидуальная минута» Достоверные ритмы % Недостоверные ритмы %

Всего ультради- анные цирка- диан- ные инфради- анные

Больные до лечения , п =590 45,5 43,0 32,3 24,7 54,5

Больные после курса ОПЛ на 15-20 сутки п =310 51,0 20,5 52,5 27,0 49,0

Больные после ОПЛ в сочетании с хронолазерокоррек-цией на 15-20 сутки п=280 57,3 13,6 74,2 12,2 42,7

Примечание: Ритм считается достоверным при р=0,9—1,00; п - количество анализируемых синусоид; показатели: САД, ДАД,ПАД, Ср.АД - систолическое, диастолическое, пульсовое, среднее артериальное давление, ЧСС - частота сердечных сокращений, 1° - температура, ОПЛ - общепринятое лечение, ХТ - хронотерапия

Л.Т. Урумова, Л.Г.Хетагурова

хронотипу больных (рис.1 «а»). Полученные результаты можно расценить как состояние хронического межсистемного патологического десинхроноза во временной организации физиологических функций организма у больных эндометриозом [10-12]. У женщин в 76% случаев выявлялась инверсия акрофазы базальной температуры на более ранние часы (с 5.00 до 16.00), мезор и амплитуда суточного ритма этого показателя в лютеиновую фазу снижены в сравнении с фолликулиновой фазой, что говорит о неполноценности лютеиновой фазы и подтверждается спадом уровня прогестерона на фоне гиперэстрогении (табл.2).

Таблица 2

Концентрация гормонов в крови у больных эндометриозом

Фазы ОМЦ I фаза (фолликулиновая) II фаза (лютеиновая)

Эстрадиол, пг/мл 133,46 ± 11,4 144,83 ± 12,32

Прогестерон, нг/мл 0,43 ± 0,03 4,08 ± 0,05

Кортизол, нмоль/л 419,09 ± 34,6 424,69 ± 38,5

Психоэмоциональные нарушения сопровождаются изменениями биоэлектрической активности головного мозга по регуляторному типу с признаками ирритации подкорковых структур при ЭЭГ (рис.2 «а»). Повторные обследования проводили после общепринятого или хронотерапевтического лечения в динамике на 15-20-е сутки и через 3-12 месяцев. По критерию качества временной организации физиологических функций (ВОФФ) восстановление физиологических систем после общепринятого (консервативного или хирургического) лечения с биоуправляе-мой МЛХТ проходило эффективнее, чем при ОПЛ.

После общепринятого лечения доля достоверных ритмов в системе увеличилась на 5.5.%, а циркадианных ритмов - с 32.3% до 52.5%; доля ультрадианных ритмов снизилась с 43% до 20.5%, что свидетельствует о снижении напряжения в системе; доля инфрадианных ритмов в этой группе лиц практически не менялась. При ОПЛ биосистема использовала только один механизм компенсации нарушений ВОФФ - снижение доли ритмов с ульт-радианными частотами. Параллельно отмечена положительная динамика отдельных параметров ритмов физиологических функций: увеличились амплитуды базальной и аксиллярной температуры и нормализовалась акрофаза базальной температуры, сдвиг которой произошел на вечерние часы (17.00-19.00).

После общепринятого лечения показатели теста САН увеличились незначительно, до 4-5 баллов. Позитивные изменения в виде уменьшения или прекращения болей, улучшение психоэмоционального состояния при общепринятом лечении наступали на 6-7 сутки; беременность наступила у 2 пациенток, из них у 1 завершившаяся срочными неосложненными родами, у второй -произошел самопроизвольный выкидыш в сроке 9 недель. При сочетании ОПЛ с МЛХТ у больных эндометриозом увеличилась доля достоверных ритмов в системе ВОФФ с 45.5% до 57.3% и резко возросла доля циркадианных ритмов с 32.3% до 74.2%, превысив исходные значения в 2,3 раза, что говорит о достижении гармоничности в ВОФФ. Снизилась доля ультрадианных ритмов с 43% до 13.6%, инфрадианных уменьшилась с 24.7% до 12.2%, что подтверждает успешность хроноадаптации во ВОФФ.

Увеличение удельного веса циркадианных и снижение доли ультра- и инфрадианных ритмов свидетельствует о достижении упорядоченности в биосистеме и исчезновении хронобиологиче-ских признаков дизрегуляции во ВОФФ.

При сочетании общепринятого лечения с МЛХТ биосистема использовала два механизма компенсации нарушений ВОФФ - снижение доли ритмов с ультра- и инфрадианными частотами в отличие от одного общепринятого лечения. После МЛХТ отмечена позитивная динамика большинства параметров ритмов: улучшилась синфазность ритмов и достоверно выросли амплитуды показателей. Акрофазы ритмов распределились во временном диапазоне по хронотипу пациенток, в т.ч., акрофазы базальной температуры (с 17.00 до 19.00) (рис. 1 «б»). Отмечалась положительная динамика месячного ритма базальной температуры, мезор и амплитуда которого стали преобладать в лютеиновую фазу и сочетались с нормализацией исходно сниженной концентрации прогестерона, отражая улучшение месячных колебаний энергетического обмена, что говорит о восстановлении овуляции и подтверждено при УЗИ-мониторинге. Уменьшение дизрегуля-

торных нарушений во ВОФФ у больных подтверждено более ранней и более качественной позитивной динамикой в ЦНС: уменьшились раздражительность, головные боли и др. симптомы, восстановился сон, что сопровождалось положительной динамикой биоэлектрической активности мозга (рис.2 «б») и улучшением САН (6-7 баллов).

До хронотерапии

Парамет. ритмов САДд ДАДд СрАДд ■ ■ 1 ПДд ■ ■ ■ і Г°д Ґ°баз ЧСС ИМ

Период 28,22 19,59 18,49 22,36 17,2 18,7 24,5 14,7

Мезор 96,94 61 79,48 35,88 35,9 37,2 83,57 43,24

Ампл. 5,405 2,65 4,17 3,403 0,25 0,26 5,92 5,18

Акроф. 12ч22 12ч34 12ч19 4ч49 12ч3 9ч28 23,28 23,18

Р 0,924 0,802 0,97 0,49 0,74 0,98 0,605 0,78

После хронотерапии

Пара- мет. ритмов САДд ДАДд ■ ■ ■ ■ 1 СрАДд ПДд ^д вот ш ї°баз ЧСС ИМ

Перод 34,45 25,51 27,92 25,59 32,7 25,27 23,06 52,7

Мезор 114,6 77,8 95,51 36,46 36,39 37,31 81,80 55,24

Ампл. 5,33 9,59 5,15 6,36 0,35 0,33 6,33 6,18

Акроф. 4ч48 14ч 49 13ч23 13ч41 18ч2 17ч45 20ч4 13ч18

Р 0,735 0,996 0,94 0,9 0,96 0,9 0,30 0,95

Примечание: ритм считается достоверным при р= 0,9-1,0. До хронотерапии

у Д \ ч *ИЧ X

/ ♦ \ / ♦ \ С/ч.. ♦ \ /

0 24 После хронотерапии

0 24 48

Рис. 1. Групповой хроноанализ ритмов показателей физиологических функций больных эндометриозом до (а) и после (б) хронолазеротерапии

1/1N*4 \/

а) до лечения б) после лечения

Рис. 2. Фрагмент ЭЭГ больной эндометриозом до (а) и после (б) хронолазеротерапии

После курса сочетанной МЛХТ отмечена положительная динамика клинических проявлений и результатов клинической диагностики заболевания, более выраженная в сравнении с одним общепринятым лечением: явно уменьшились или исчезли боли внизу живота и в пояснице и кровянистые выделения (на 3-4-е сутки), болезненность при бимануальном исследовании, в т.ч., оперированные больные после 2-3 процедур МЛХТ отказывались от обезболивающих препаратов, улучшилась работа кишечника, нормализовалось психоэмоциональное состояние и общее самочувствие, более стабильным оказался терапевтический эффект. Динамическое наблюдение за больными в течение года после МЛХТ показало, что у 7 женщин восстановилась овуляция (по признаку ритма базальной температуры и УЗИ-мониторингу), из них у 5 - наступила беременность, у 3-х завершившаяся сроч-

Статья

ными неосложненными родами, у 2- х - беременность пролонгируется. При сравнительном анализе результатов лечения в 2-х подгруппах установлено, что более качественное улучшение динамики исследуемых показателей жизненно важных функций, уменьшение признаков дисбаланса в этих системах, получено у больных, получавших общепринятое лечение в сочетании с МЛХТ, т.е. достигнут эффект оптимизации лечения. Полученные результаты позволяют рекомендовать новые технологии лечения, основанные на хронотерапевтическом подходе к конструированию комплексной терапии у больных эндометриозом к использованию в учреждениях системы практического здравоохранения.

Заключение. У больных генитальным эндометриозом временная организация физиологических функций находится в состоянии хронического патологического межсистемного десин-хроноза, характеризующегося значительным снижением количества достоверных ритмов физиологических функций, относительным увеличением доли ультра- и инфрадианных ритмов и снижением доли циркадианных ритмов, т.е., явными признаками нестабильности биосистем во времени. Признаками патологического десинхроноза при эндометриозе, помимо изменений спектра периодичностей, являются расширение зоны блуждания акрофаз циркадианных ритмов и их несоответствие хронотипу больных, снижение амплитуд циркадианных ритмов и нарушения модальности или полное исчезновение месячного «маркерного ритма» базальной температуры. Новые технологии лечения, основанные на хронотерапевтическом подходе к конструированию комплексной терапии больных эндометриозом способствуют оптимизации лечения, сокращают сроки реабилитации, что мы связываем с более качественным восстановлением временной организации физиологических функций, уменьшением дизрегуляторных нейрогормональных нарушений и мобилизацией дополнительных компенсаторных механизмов выздоровления, обеспечивающих более высокую медикобиологическую и экономическую эффективность лечения.

Литература

1. Асланян Н.Л., Крищян ЭМ. «Косинор - анализ» биологических ритмов :метод. рекомендации.- Ереван, 1979.- 15 с.

2. Асланян Н.Л. // Медтехника.- 1985.- № 6.- С.35-38.

3. Адамян Л.В., Гаспарян С.А. Генитальный эндометриоз: Современный взгляд на проблему.- Ставрополь: СГМА, 2004.228 с.

4. Баскаков В.П. Клиника и лечение эндометриоза.- Л.: Медицина, 1990.- 240 с.

5. Дамиров М.М. Аденомиоз.- М.: БИНОМ-Пресс, 2004 -

320 с.

6. Загускин С.Л., Загускина С.С. Лазерная и биоуправляемая квантовая терапия.- М., 2005.- 216 с.

7. Стрижаков А.Н., Давыдов А.И. Эндометриоз: клинические и теоретические аспекты.- М.: Медицина, 1996.- 330 с.

8. Урумова Л.Т. и др. Оптимизация лечения эндометриоза хрономедицинскими методами / Метод. рекомендации.- Владикавказ, 2006 - 37 с.

9. ХадарцеваК.А. // ВНМТ.- 1996.- T.III., №4.- С.90-91.

10. Хетагурова Л.Г. // Тез.докл. III Рос. конгр. по патофизи-ол. «Дизрегуляционная патология органов и систем».- М., 2004.-С. 174.

11. Хетагурова Л.Г. и др. // Вестник Владикавказского научного центра.- 2005.- Т.5, № 3.- С.69-74.

12. Хетагурова Л. Г. и др. Хронопатология: Экспериментальные и клинические аспекты.- М.: Наука, 2004.- 355 с.

13. Halberg F. Chronobiology. Ann.Rev. of Physiol.- 1969.-Vol.31.- P.675.

CHRONOTHERAPY OF PATIENTS WITH ENDOMETRIOSIS L.G.KHETAGUROVA, L.T. URURMOVA Summary

Chronodiagnostics of patients with endometriosis has been done. The chronotype was determined according to the Estberg form. The functional CNS state was investigated according to the electroencephalography metod; the level of estradiol, progesterone and corfet in the blood- according to the immuno-enzyme method. Self-feelind,

activity and mood were evaluated according to SAM test. The basic treatment optimization was carried on the patients with genital endometriosis using biocontrolled chronolaserocorrection. The obtained results show the improvement of the rhythmic organization of vitally important PhF, the normalization of hormone profile and functional CNS state and SAM test indices, brightly expressed in the group of patients received combined chronotherapy, i.e. the effect of optimization treatment is achieved.

Key words: endometriosis, chronolaserocorrection.

УДК616.633.937

ЦИТОКИНОВЫЙ ПРОФИЛЬ И ДИНАМИКА ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРИ ДИСФУНКЦИИ И ВОСПАЛЕНИИ БИЛИАРНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ

О.В. СЕМЁНОВА, П.Д. НОВИКОВ, В.Г. МОЗАЛЕВ,

В.Г. САПОЖНИКОВ*

Известно, что цитокины - это эндогенные биологически активные медиаторы, имеющие важное значение в развитии и течении заболеваний различных органов и систем, в том числе и органов пищеварения. Цитокины обеспечивают передачу сигнала, обмен информацией между клетками внутри одного органа и связь между органами и системами всего организма. В физиологических условиях содержание цитокинов минимально, они выявляются лишь в следовых количествах, достаточных для проявления биологического эффекта. При патологических состояниях содержание цитокинов резко возрастает. Индукторами повышенного синтеза цитокинов являются микроорганизмы (вирусы, бактерии, паразиты, грибки) или продукты их жизнедеятельности, а также токсины, метаболиты, модифицированные клетки собственного организма, пищевые аллергены.

В организме цитокины взаимодействуют между собой, образуя систему. Активация цитокиновой системы запускает воспалительные, иммунные, метаболические процессов, направленные на нейтрализацию и элиминацию патогенных агентов. Клетки-мишени получают информацию в виде комбинаций и последовательностей цитокинов, подобно словам в предложении [13]. Дисбаланс цитокинов рассматривают как дисбаланс иммунной системы, работа которой строится на согласованности клеточного (Т-хелперы I типа) и гуморального (Т-хелперы II типа) звена иммунитета с равноценной продукцией регуляторных цитокинов. Цитокины являются связующим звеном при взаимодействии нервной, эндокринной и иммунной систем [15, 7, 14, 8, 4, 2].

Диагностическая значимость цитокинов состоит не в нозологической диагностике, а в выявлении общих закономерностей патологического процесса. Высокая концентрация цитокинов в сыворотке крови (950-2700 пг/мл) свидетельствует о выраженной активности воспаления, низкая концентрация характеризует высокую рецепторную активность клеток- мишеней (эндотелия, эпителия, гладкой мускулатуры, печени, париетальных клеток) в очагах повреждения, или истощение цитокин-продуцирующей способности клеток-продуцентов при длительной антигенной стимуляции или ингибирующем эффекте лекарств (антибиотиков, кортикостероидов) [13].

Нам не встретилось сообщений о содержании цитокинов в сыворотке крови и желчи детей с заболеваниями билиарной системы, хотя механизмы патогенеза и диагностика дисфункции и воспаления в билиарной системе у детей активно изучаются. Дисфункция билиарной системы обусловлена нарушениями нервной и эндокринной регуляции[11,12], этиологическим фактором воспаления является инфекция [1]. Обсуждается роль аллергии при заболеваниях желчевыводящей системы [ 10, 3, 5 ]. Учитывая значимость цитокинов в патогенезе воспаления, аллергии и их роль в регуляции межклеточных, межорганных и меж-системных взаимодействий, представляет интерес изучение концентрации цитокинов в сыворотке крови и желчи детей с дисфункцией и воспалением в билиарной системе.

Цель работы - определение клинической и патогенетической значимости профиля цитокинов ( ИЛ-16, ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-6)

* Витебский государственный медицинский университет, Беларусь; Тульский государственный университет, Россия

CC BY

CC BY 70

70