СОСНОВЫЙ ВЕРТУН В РОССИИ

Гниненко Ю.И. (ВНИИЛМ, г. Пушкино Московской обл., РФ)

Scotch pine rust disease dynamics caused by Melampsora pinitorqua in European and Asian parts of Russia. Outbreak areas in various years in 2nd half of XX century are given. Pine branch twist outbreaks covered large areas (over 8.0 thousand ha) in Tumenskaya region in 1980-1981.

Сосновый вертун (возбудитель Melampsora pinitorqua) является весьма обычной и распространенной болезнью сосны обыкновенной в России (Кузьми-чев и др. 2004). Первые сведения об этой болезни в России появились еще в Х1Х веке (Розанов, 1870; Собичевский, 175 др.).

Однако в лесном хозяйстве страны в разные годы к болезни было различное отношение. В послевоенный период, когда в стране начался процесс интенсивного лесоразведения, в том числе на площадях, вырубленных в военные годы, поражение молодых сосен вертуном имели большое хозяйственное значение, за развитием его очагов вели надзор и проводили меры защиты (Трошанин, 1952). В дальнейшем масштабы использования сосны в качестве основной породы, используемой при лесовосстановлении и лесоразведении, сократился, так же как уменьшились и общие объемы посадок. В связи с этим уменьшилось значение вертуна и постепенно его очаги перестали фиксировать.

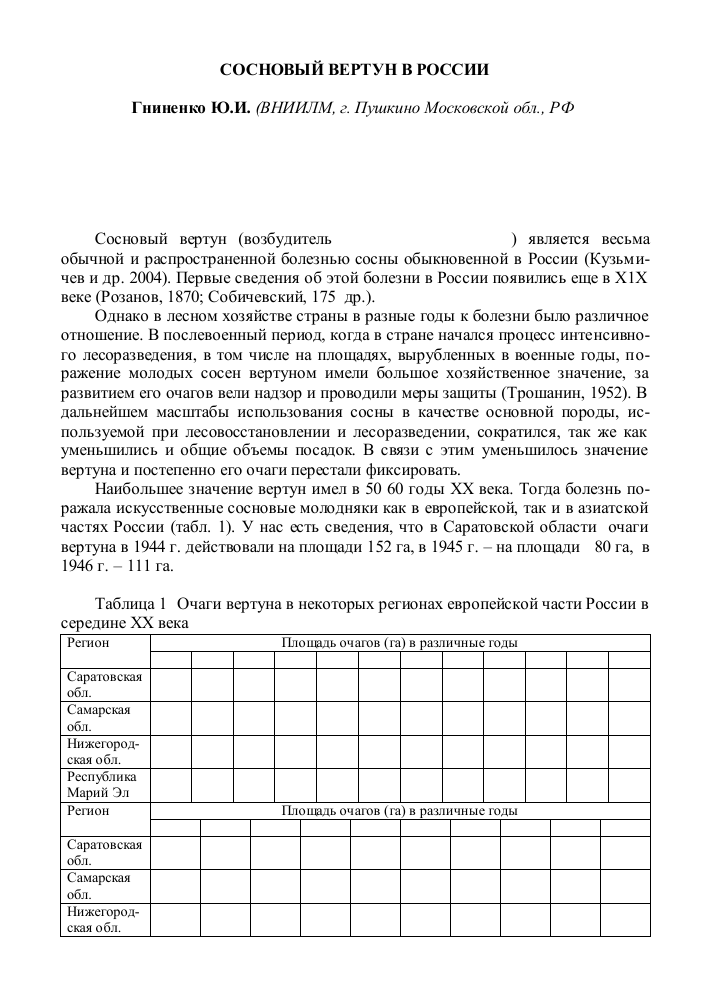

Наибольшее значение вертун имел в 50-60 годы ХХ века. Тогда болезнь поражала искусственные сосновые молодняки как в европейской, так и в азиатской частях России (табл. 1). У нас есть сведения, что в Саратовской области очаги вертуна в 1944 г. действовали на площади 152 га, в 1945 г. - на площади - 80 га, в 1946 г. - 111 га.

Таблица 1- Очаги вертуна в некоторых регионах европейской части России в середине ХХ века

Регион Площадь очагов (га) в различные годы

1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961

Саратовская обл. 0 111 27 0 0 45 0 111 27 0 0 0

Самарская обл. 0 0 0 0 0 0 600 600 0 0 0 0

Нижегородская обл. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0

Республика Марий Эл 0 0 0 0 213 2557 1022 1033 1088 372 105 372

Регион Площадь очагов (га) в различные годы

1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971

Саратовская обл. 324 0 156 0

Самарская обл. 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0

Нижегородская обл. 22 262 0 0 0 0 0 0 0 0

Костромская обл. 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0

Карелия 105

Республика Марий Эл 438 393 0 0 0 0 0 0 0

Краснодарский край 0 0 0 0 0 303,4 99 210 88 93

Ставропольский край 0 0 0 0 0 40 52 0 0 94

Вологодская обл. 494 145 182 6

Архангельская обл. 90 90 0

Регион Площадь очагов (га) в различные годы

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978

Краснодарский край 133 70,2 33 0 0 3 0

Ставропольский край 0 0 0 3 3 0 0

Ростовская обл. 221 0 0 0 0 0 0

Карелия 105 0 20 22 193 0

Вологодская обл. 240 235

Необходимо отметить, что очаги соснового вертуна, по -видимому, всегда фиксировали очень не точно. Так, в официальных отчетах за вторую половину ХХ века очаги вертуна действовали на сравнительно небольших площадях в Татарстане. Однако П.Г. Трошанин (1952) указывает на его большую вредоносность в этой республике в середине ХХ века. Это объясняется, скорее всего, тем, что вертун, по словам автора, «встречается во всех типах леса, в которых на площадях, занятых молодняками сосны, имеется осина» (Трошанин, 1952, с. 29). Поэтому было трудно определить конкретные площади его очагов.

С конца 70-х лет ХХ века очаги соснового вертуна практически перестали фиксировать. Таким образом, за примерно 30 лет наблюдения наиболее крупные очаги вертуна в европейской части России действовали в середине 50 -х лет, когда очаги только в республике Марий Эл превышали 2,0 тыс. га. Это связано как раз с тем, что в Поволжье именно в эти годы возраст искусственных молодняков, активно создаваемых на месте старых вырубок военных лет, достиг 5 - 7 лет, во многих местах таких культур разрослась осина и они стали наиболее уязвимы для вертуна. В последствие наиболее крупные очаг вертуна стали действовать в южных регионах европейской части страны, когда в них достигли уязвимого возраста посадки сосны обыкновенной и других видов сосен. Наиболее северные очаги вертуна в европейской части России действовали в Архангельской и Вологодской областях.

В азиатской части России вертун имел большее значение в 60-ые и 80-ые годы ХХ века (табл. 2).

Таблица 2-Очаги вертуна в некоторых регионах азиатской части России в середине ХХ века_

Регион Площадь очагов (га) в различные годы

1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973

Курганская 2420 200 0 2000 2000 1969 3800 3663 3663 203 0 0

обл.

Иркутская 0 0 225 225 196 144 0 0 0 0 0 0

обл.

Омская обл. 0 0 0 0 0 50 150 150 150 0 0 0

Тюменская 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3850 3850

обл.

Регион Площадь очагов (га) в различные годы

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

Тюменская 3850 0 0 0 0 0 8265 8265 0 0

обл.

Наиболее длительное время очаги вертуна действовали в этой части страны в Курганской области, достигая своего максимального развития в 1968 г. Но, уже начиная с 1972 г., очаги болезни в этой области до настоящего времени не отмечались.

Самые крупные площади занимали очаги вертуна в азиатской части России в Тюменской обл., достигнув площади более 8,0 тыс. га в 1980-1981 гг. Эти очаги затухли уже в 1982 г. и с тех пор в этом регионе их не выявляли.

В тех местах, где лесные питомники соседствовали с осинниками, или в близи питомников произрастали одиночные деревья осины, вертун повреждал также всходы и сеянцы сосны. В некоторых случаях такие повреждения были очень сильны, чаще же от болезни страдала только незначительная часть посевов. Аналогичную картину вредоносности вертуна в питомниках отмечали в Белоруссии (Федоров, 2004), в Польше (Мапка, 1960), Чехии (РгЬоёа, 1959) и других странах.

Специальные меры защиты сосновых посадок от вертуна, кроме вырубки наиболее пострадавших сосен и осин вокруг лесокультурной площади, не применяли. Однако для защиты лесных питомников ранее было рекомендовано проводить опрыскивания посевов сосны бордосской жидкостью (Трошанин, 1952; Журавлев и др., 1974). В дальнейшем для защиты питомников стали использовать системные фунгициды (Федоров, 2004).

Таким образом, сосновый вертун в некоторые годы формовал крупные очаги в сосновых искусственных молодняках и наносил урон лесным питомникам как в европейской, так и в азиатской частях России. По мере того, как искусственные посадки достигали возраста 10-15 лет и вертун переставал оказывать сильное влияние на их состояние, очаги или прекращали существование, или их переставали фиксировать работники защиты леса.

Литература

Журавлев И.И., Крангауз Р.А., Яковлев В.Г. Болезни лесных деревьев и кустарников. -М.: Лесная промышленность, 1974. - 160 с.

Кузьмичев Е.П., Соколова Э.С., Мозолевская Е.Г. Болезни древесных растений. Справочник. Том 1. Болезни и вредители в лесах России. МПР РФ. -М., 2004. -120 с.

Розанов С.М. Болезни растений, причиняемые растительными паразитами// Русское сельское хозяйство.,- 1870. - т. 17. -с.23-27.

Собичевский В.Т. Современное состояние растительной патологи лесных деревьев// Лесной журнал.- 1875.- вып. 5. -с.15-19.

Трошанин П.Г. Сосновый вертун и борьба с ним. М.: Гослесбумиздат, 1952. - 45 с. Федоров Н.И. Лесная фитопатология. -Минск.: БГТУ, 2004. -462 с. Manka R. Fitopatalogia lesna. Panst. Wydaw. Rol. i Lesne, Warszawa, 1960. -329 s. Prihoda A. Lesnicka fytopatologie. Statni Zemed. Naklad., Praha, 1959. -363 s.

CC BY

CC BY 52

52