© T.B. Глембоцкая, 2012

УДК 622.7

Т.В. Глембоцкая

РАЗВИТИЕ ГОРНОГО ДЕЛА В РОССИИ В XVIII В.

На основе изучения многочисленных источников проведена реконструкция развития горного дела в России в XVIII в. Для многих специалистов (горняков, геологов, металлургов, историков науки).

Ключевыю слова: разведывание руд, горные картыI, каменным уголь, H.A. Львов, мануфактуры, М.В. Ломоносов, разработка рудных месторождений, буровзрывные работыI, рудничный транспорт, рудничный водоотлив, рудничная вентиляция.

Столетиями накапливавшийся опыт разведывания руд в различных районах страны обусловил возможность целенаправленного ведения поисковых работ и обьектив-ной оценки вновь поступавших сведений о залежах полезных ископаемых. На основе этого опыта были определены характерные внешние признаки залегания рудных пластов: рельеф местности, окраска поверхностных слоев грунта, характер растительности и травяного покрова, цвет и вкус родниковых и подпочвенных вод, цвет пламени при прокаливании камней. Улучшались и приемы разведывания месторождений: наряду с закладкой шурфов вводилось разведочное бурение посредством ручных буров (щупов). Соответственно изменялись и становились более разнообразными организационные формы рудоискательства.

Необходимость расширения и упорядочения поисков новых рудных месторождений, все более отчетливо ощущавшаяся по мере возрастания потребности в металлах, вызвала проведение в XVIII столетии большого числа разведывательных экспедиций, работавших в различных районах страны — от Карелии до Камчатки и от побережья Северного Ледовитого океана

до Кавказа. Экспедиции эти посылались по заранее разработанным маршрутам для выполнения геологоразведочных работ, снабжались необходимыми инструментами. В состав экспедиций входили специалисты горного дела — пробиреры, шихтмейстеры, штейгеры (горные мастера), берггау-эры (рабочие, занимавшиеся добыванием руд) и др.

Рост горной и металлургической промышленности в России потребовал открытия новых месторождений. Начиная со второй половины XVIII в. в России составляются специальные "горные" карты размещения горных заводов и рудников. Составлением рукописных горнозаводских карт велось не только с целью правительственного надзора за деятельностью горнопромышленников, но и для уточнения выходов геологических слоев и жил различных руд и окружающих их пород. Среди ранних то-погеологических обзорных карт П. С. Палласа и И.И. Лепехина появляются географические карты с маршрутными пометками месторождений минералов и горных пород.

Во второй половине XVIII в. появились горные карты месторождений Олонца, Урала, Алтая, Забайкалья с пометками встречавшихся там горных

пород, минералов и мест выходов их на поверхность.

Следует отметить, что техника гор-норазведочнык работ XVIII в., оказала влияние как на точность ранних петрографических карт так и на методику самого геологического картирования.

Переход к паровой энергетике, связанный с ростом промышленного производства и быстрое истребление лесов вызвали настойчивые поиски новых то-пливнык ресурсов — торфа и каменного угля. Особенно остро ощущавшийся в странах Западной Европы топливный кризис не быт характерен для России, располагавшей колоссальными лесными богатствами. Однако, развитие металлургической промышленности и строительство флота, предъявлявшие повышенный спрос к лесозаготовкам, побудили русское правительство законодательным путем ограничить вырубку леса на дрова и для "угольного жжения" в северо-западнык и центральный районах страны.

Начало систематического ввоза каменного угля в Россию из Англии, так как в нем имелось "немалое нужда" при выполнении кузнечных работ относится к 1715 г., а с 20-х годов развернулись поиски каменноугольных месторождений на территории европейской части Русского государства и на юго-западе Сибири.

Несмотря на отдельные попытки применения каменного угля, имевшие место в первой половине XVIII в., следует все же констатировать, что в этот период освоение каменноугольных богатств нашей страны не получило заметного развития.

Усилению разведывания и использования каменного угля помимо экономических факторов способствовали расширение и систематизация сведений о характерный внешних признаках угольных месторождений и об особенностях ведения эксплуатационных работ.

Одной из попыток подобной систематизации была статья академика Я.Я. Штелина "О приискании каменного уголья в Российской империи", опубликованная в "Трудах Вольного экономического общества" за 1768 г. [1].

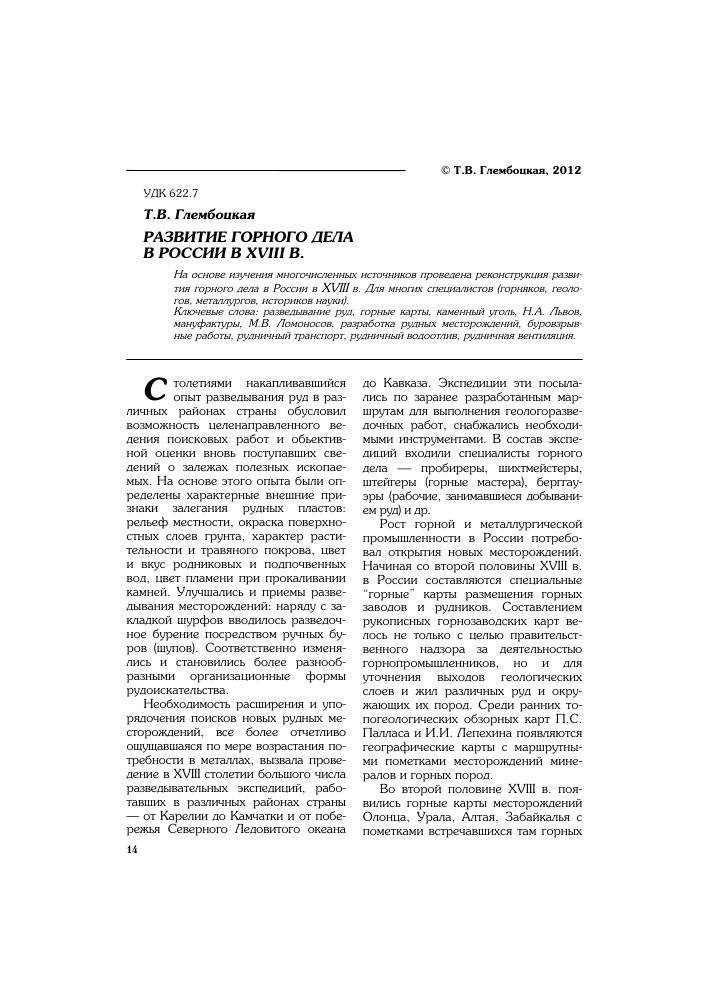

В 1795 г. в кратком рукописном труде И. Бригонцова впервые на русском языке приводились данные по всему комплексу разведочных работ и "угольнокопного производства". Полное название рукописи "В общественную пользу внутренней государственной экономии руководство к познанию, разрабатыванию и употреблению каменного угля с показанием и исследованием тех мест России, где оный преимущественно находится и необходимо нужен к замене и вознаграждению недостатков в лесе. Написано Иваном Бригонцовым, в Екатеринославе. 1795 года" (рис. 1) [2].

К сожалению рукопись И. Бри-гонцова осталась ненапечатанной. Но в 1799 г. в Петербурге была издана книга Н.А.Львова "О пользе и употреблении русского земляного угля", автору которой во многом обязана своим становлением отечественная каменноугольная промышленность [3].

Работы Н.А. Львова подводили итог всему ранее сделанному в России в области поисков, добычи и промышленного использования ископаемого топлива. Но сдерживаемые социально-экономическими рамками, ограниченные старыми традициями промышленных производств, они не получили достаточной поддержки и должного развития, оставаясь, по существу, единственным примером крупномасштабных работ этого рода на протяжении нескольких последующих десятилетий.

в'ь овт.ес1лв?нн»то пользу

ВНУТРЕННОЙ ГОС.УАЛРС ТВ г. иной ¿кино.ч/и

РУКОВОДСТВО

КЪ ПОЯНЛН1Ю, РЛЗРАБОТЫВЛНШ и

•УПО ТРЕЕЛЕИПО

КАМКННАГО еУГЛЛ

съ

покала/пе^о * /нгбзсь

.плети /Ьсс/и, онтЯ тен.чищест еенно ни.соли'пся н пгобичи Пмо '

лоеш к* за.ыьнЛ н кщос/паткоек е& лъсЖ

аъ Екинушшыц»».

!?Э5 или.

Титульный лист рукописной книги И. О. Бригонцова, (1795 г.)

Развитие мануфактуры привело к специализации орудий труда, к значительному совершенствованию, вследствие чего оказался возможным переход от ручных орудий к машинам. Мануфактура подготовила кадры искусных рабочих для крупной машинной индустрии. В мануфактурный период появляются первые машины, которые, однако, получают спорадическое применение. Основным двигателем мануфактур становится гидравлическое колесо (водяной гидравлический двигатель).

Рост потребности в рудах повлек за собою не только соответствующее возрастание количества рудников, но и совершенствование всего комплекса горных работ: вскрытия и разработки рудных месторождений, способов крепления горных выработок, конструкций рабочих инструментов и особенно средств вентиляции, рудоподь-ема и водоотлива. Именно оборудование для проветривания рудников,

для вертикального транспорта добытых полезных ископаемых и удаление подземных вод, степень его надежности и конструктивного совершенства приобретали весьма существенное значение.

Глубины шахтных стволов составляли 30—50 м, достигая в отдельных случаях 70—100 м (Воецкий рудник на Выгозере, Змеиногорский серебряный рудник на Алтае). Вскрытие месторождений осуществлялось применительно к рельефу местности либо шахтными стволами, либо штольнями (по данным В.И. Геннина).

Проходка горизонтальных выработок велась вручную, причем в каждом забое работы выполнялись двумя горнорабочими. Один вел проходку верхней части выработки, другой, несколько отставая от первого, вел проходку нижней части. Для разрушения (откалывания) горных пород и добычи руды (отделения кусков от рудного пласта и их последующего дробления) использовались кайлы, молотки, ломы и щеле-расширяющие клинья. Но тогда же в практике русского горного производства с той же целью получил широкое применение более высокопроизводительный способ буровзрывных работ.

Указания о применении пороха для разрушения твердых горных пород неоднократно встречаются в ранних инструкциях Берг-коллегии. "Порохо-стрельные" работы, которыми " великие части горы для облегчения (труда) отрывают", подробно описывались в книгах М.В. Ломоносова и И.А. Шлаттера, о них упоминали П.С. Паллас и И.Ф. Герман.

Буровзрывные работы проводились следующим образом: горный мастер определял место бурения шпура — отверстия в породе для закладки порохового заряда. Потом рабочий приступал к бурению, используя для этого пустотелый бур диамет-

ром 7—8 см. Последовательно чередующимися ударами молотка и поворачиванием на небольшой угол относительно горизонтальной оси бур заглублялся в породу на глубину до 40 см и в подготовленное отверстие закладывался порох. Затем шпур забивался деревянной пробкой или влажной глиной. Закончив подготовку шпура, рабочие уходили из забоя в укрытие, а мастер насыпал пороховую дорожку от шпура к заранее определенному месту паления и, покидая забой последним, поджигал ее пучком горящей соломы.

Так как операции воспламенения заряда оказывались при этом недостаточно надежными и далеко не безопасными, в ряде стран неоднократно предпринимались попытки их совершенствования. По свидетельству Шлаттера, в России с середины XVIII столетия практиковалась с этой целью замена пороховых дорожек набитыми порохом гибкими ивовыми прутьями, сердцевина которых предварительно выжигалась раскаленной проволокой.

Рудничный транспорт в XVIII в. представлял собой четырехколесные тележки с деревянными кузовами и с деревянными же колесами, перемещавшимися по лежневым путям. В этих тележках отколотые от пласта и раздробленные молотами глыбы породы и руды доставлялись по горизонтальным выработкам к шахтным стволам и в таких же тележках перевозились по поверхности рудников. Подьем породы и руды на поверхность осуществлялся в деревянных бадьях (кибелях) с железной оковкой.

При небольших глубинах шахт и относительно малом обьеме добычных работ бадьи поднимались простейшими ручными воротами (гаспилями) с деревянными станинами, горизонтальными деревянными валами, на которые навивались пеньковые грузо-

вые канаты. Вороты устанавливались на помостах над устьями шахтных стволов и иногда для облегчения труда рабочих снабжались деревянными маховиками, насаживавшимися на концевые части валов.

При подьеме с больших глубин применялись рудоподьемники (вороты) с конным приводом. Так, в 1789 г. механик Коловано-Воскресенских заводов И. Граль построил конный рудо-подьемный ворот на Соймоновской шахте Салаирского рудника. Подобные конные рудоподьемники применялись также на рудниках в других рудных районах.

Сложным и в то же время чрезвычайно необходимым было обеспечение рудничного водоотлива. Борьба с подземными водами, заливавшими горные выработки, требовала постоянного внимания, большого количества водоотливного оборудования и непрерывной его работы, огромных затрат времени и труда. И все же недостаточная производительность средств водоотлива неоднократно оказывалась причиной отказа от дальнейшей эксплуатации многих рудников. Наиболее широко распространенными средствами водоотлива на протяжении XVIII столетия были водяные насосы с ручным, конным или вододействующим приводом.

Помимо насосных установок, для нужд водоотлива тогда же использовались многоковшовые водоподъемники непрерывного действия — прототипы современных ковшовых элеваторов. Один из таких водоподъемников был построен в 1764 г. для Меднорудян-ского рудника мастеровым НижнеТагильского завода Е.Г. Кузнецовым.

В 70-х годах XVIII в. на Алтае перешли к разработке серебряных руд, залегавших на более глубоких горизонтах. Использовавшиеся ранее водоотливные подъемные машины,

приводимые в движение вручную или конным двигателем, уже не могли обеспечить откачку воды и подъем руды на поверхность. Для увеличения количества добываемой руды К.Д. Фролов разработал проект строительства комплекса вододействующих установок.

К концу столетия на некоторых рудниках для привода водоотливных установок пытались использовать паровые двигатели. В 1791 г. такой двигатель, построенный Александровским пушечным заводом в Петрозаводске, был установлен на Воец-ком руднике. В 1799 г. паровой двигатель был введен в эксплуатацию на уральском Гумешевском руднике. Но, постепенно распространяясь в отечественной рудной промышленности, двигатели эти еще несколько десятилетий намного уступали по своей численности более ранним системам привода.

Надежное проветривание рудников — важнейшая задача при подземных горных работах. К началу XVIII в. при разработке неглубоко залегавших рудных пластов применяли, как правило, естественную вентиляцию, проходя в необходимых случаях вентиляционные штольни и вентиляционные шахтные стволы. Но к середине столетия, когда началась разработка пластов глубокого залегания, все ощутимее сказывалась необходимость усиления притока воздуха к забоям. С этой целью над устьями шахтных стволов устанавливались дощатые отражательные щиты, размещавшиеся под прямым углом один к другому в плане и отводившие воздушный поток в глубь рудника.

С той же целью использовались деревянные бочки с отверстиями в стенках, также помещавшиеся над устьями шахтных стволов и свободно поворачивавшиеся по мере необхо-

димости вокруг вертикальной оси для лучшего улавливания воздушного потока. Такие простейшие вентиляционные устройства, удовлетворительно действовавшие при ветре, не могли, однако, обеспечивать сколько-нибудь надежное проветривание рудников в безветренную погоду.

Чтобы исключить зависимость от часто менявшегося метеорологического режима, иногда использовали установки принудительного вентилирования с деревянными воздухораз-водящими трубами и с воздуходувными мехами, приводившимися в действие вручную или от гидравлических колес. Отечественные горные техники знали различные типы вентиляционных установок. Так, М.В.Ломоносов поместил в "Первых основаниях металлургии или рудных дел" описания воздухоподающей установки (своеобразного водяного инжектора) [4].

Добытая руда до отправки на плавильные заводы подвергалась сортировке в рудоразборных сараях, измельчению и промывке на толчейно-промывальных фабриках с целью отделения пустой породы. Сортировка и дробление выполнялись вручную. Измельчение руды перед промывкой велось на вододействующих толчеях с деревянными корытами (лотками), выложенными изнутри толстыми железными полосами и с деревянными дробильными пестами.

В 1760—1762 гг. на Уктусском и Березовском заводах по "новоизобретенному прожекту" К.Д.Фролова и при его прямом участии велось изготовление золотопромывальных машин, успешно работавших с меньшим количеством людей, обслуживающих эти машины. В последующие годы Фролов продолжал руководить строительством рудообогатительных фабрик, последовательно улучшая их толчейные и про-мывальные агрегаты.

XVIII столетие было временем значительного количественного и качественного развития отечественных горнорудных и металлургических производств. Развитие промышленности и расширение строительства потребовало в начале XVIII в. создания точных чертежей. С целью дать возможность "снимать" размеры непосредственно с чертежей, Петр I ввел масштабные изображения. Официальные указы самого начала XVIII в. прямо предписывают строить по масштабным чертежам.

Перед инженерной графикой возникла задача дать такие чертежи, на которых все наружные поверхности, равно как и внутреннее устройство предметов, показывалось бы без искажений, так же как это бывает на планах в отношении одной плоскости. Окончательным решением указанной задачи явилось создание в XVIII в. проекционных чертежей, которыми пользуется техника и в настоящее время. Таковы общие направления развития чертежей в России в XVIII в.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Фаерман Е.М. Развитие отечественной горной науки. — М.: Изд-во АН СССР, 1958.

2. Бригонцов И.О. Руководство к познанию, разрабатыванию и употреблению каменного угля. — Екатеринослав, 1795.

3. Львов H.A. О пользе и употреблении русского земляного угля. — СПб., 1799.

4. Ломоносов М.В. Первые основания металлургии или рудных дел. — СПб.: Императорская Академия Наук, 1763.

КОРОТКО ОБ АВТОРЕ -

Глембоцкая Т.В. — Институт проблем комплексного освоения недр РАН, e-mail: info@ipkonran.ru,dir_ipkonran@mail.ru

А

8-Й ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ И ВЫСТАВКА -

«МАЙНЕКС РОССИЯ 2012».

2-4 октября 2012 г. в Москве на территории гостиницы Рэдиссон Славянская состоится 8-й горнопромышленный форум и выставка «МАЙНЕКС Россия 2012».

Горнопромышленный Форум МАЙНЕКС, организуемый в Москве с 2005 г., является крупнейшим и наиболее авторитетным международным событием, посвященным инновационной, технической и инвестиционной деятельности в геологоразведочной и добывающей отраслях горной промышленности России. Форум является членом Некоммерческого партнёрства "Евразийский Деловой Совет" при ЕврАзЭС, а также постоянным партнёром Общества экспертов России по недропользованию (НАЭН). Приглашаем всех желающих ознакомиться с предварительной программой форума на сайте www.minexrussia.com

CC BY

CC BY 78

78